【2025年最新】ビュースルーコンバージョンとは?仕組み・重要性・高める施策までわかりやすく解説

広告がクリックされなかったとしても、後日にその影響でユーザーがコンバージョンに至ることがあります。これをビュースルーコンバージョン(VTC)と呼び、特に動画広告やディスプレイ広告で注目されています。従来のクリック率やコンバージョン率だけでは測れない「間接的な効果」を正確に評価するために、VTCの理解とその活用は欠かせません。本記事では、ビュースルーコンバージョンの仕組みや重要性、そしてその効果を最大限に引き出すための具体的な実践施策について詳しく解説します。

目次

ビュースルーコンバージョンとは?

ビュースルーコンバージョンとは、広告をクリックしなかったユーザーが、後日別の経路で自社サイトに訪れコンバージョン(購入や申込)に至ったケースのことです。

これは主にディスプレイ広告や動画広告において発生し、広告の「間接的効果」を可視化する重要な指標となります。

なぜ今、ビュースルーコンバージョンが重要視されているのか?

クリック率(CTR)だけでは広告効果を測れない時代へ

従来、広告効果はクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)で判断されることが一般的でした。しかし、ユーザーの広告接触パターンが多様化する中で、クリックされなくても影響を与えている広告が確実に存在しています。

たとえば、YouTubeやInstagramの動画広告、ネイティブアドのような広告は、見た瞬間にはアクションを起こさなくても、後日検索やSNS経由で訪問・購入に繋がるケースが増えています。

ビュースルーを追わないと「良い広告」が誤って停止されるリスクも

広告の最適化を目的に、CTRや直接CVのみで成果判定を行うと、本来は効果の高い広告が“失敗”と判断されてしまう危険性があります。

実際の広告運用現場では、以下のような事例が発生しています。

- A/Bテストで「CTRは高いがCVが低い広告」が勝ちと判定されたが、ビュースルーを含めたCV数では逆転していた

- 動画広告のインプレッション単価が安く抑えられていたにも関わらず、評価指標にビュースルーが含まれておらず停止対象になった

このような事態を避けるためにも、クリックしなかったユーザーの行動を数値で追える仕組み=ビュースルーコンバージョンの導入が重要なのです。

クリックスルーコンバージョンとの違いを明確に理解する

広告の効果測定において、クリックスルーコンバージョンとビュースルーコンバージョンは、役割が大きく異なります。

指標ごとの違いと役割

| 指標 | 定義 | 評価できる効果 | 向いている広告 |

|---|---|---|---|

| クリックスルーコンバージョン | 広告をクリックした後に発生したコンバージョン | 広告の直接的な効果 | 購入促進型広告、検索連動広告、リスティング広告など |

| ビュースルーコンバージョン | 広告をクリックせず、視認後に別経路でコンバージョン | 広告の間接的な効果 | ブランディング広告、動画広告、ディスプレイ広告など |

どちらの指標を重視すべきか?

どちらか一方だけを重視するのではなく、広告の目的やユーザー行動の特徴に応じて両方を活用することが重要です。

- 即時の売上を狙う → クリックスルーCVがKPIに最適

- 認知拡大や検討リードの創出 → ビュースルーCVも重視する

両指標を併用してはじめて、広告の「本当の効果」が見えてくるという視点が、今後ますます求められます。

ビュースルーコンバージョンの仕組みとは?

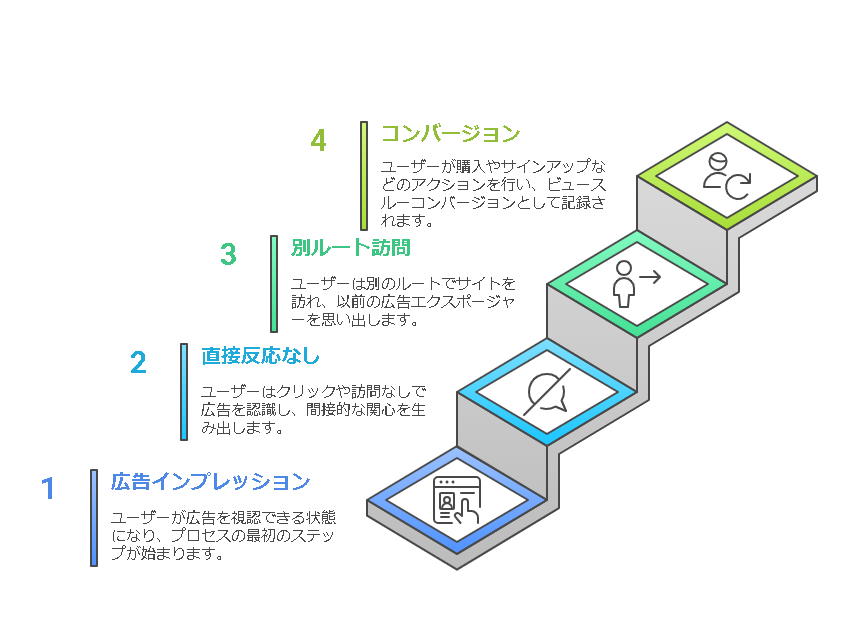

ビュースルーコンバージョンは、ユーザーが広告をクリックしなかったにもかかわらず、後日別の経路でサイトを訪れ、コンバージョンに至った場合に記録されます。

ここでは、その仕組みを4つのステップに分けて説明します。

ステップ1:広告の表示(インプレッション)

ユーザーがWebページやアプリ上で広告を視認できる状態になったとき、「インプレッション」が発生します。

この時点ではクリックやアクションは発生していませんが、広告内容はユーザーの記憶に残る可能性があります。

ステップ2:クリックやサイト訪問はせず離脱

広告を目にしたユーザーは、その場でクリックしたりWebサイトを訪れたりすることはありません。

一見すると何の反応もなかったように見えますが、ここで「認知」「興味喚起」などの間接効果が生まれている可能性があります。

ステップ3:数時間〜数日後、別ルートから訪問

時間をおいて、ユーザーは広告で見た商品やブランドを思い出し、検索エンジンやSNS経由など、別の経路でWebサイトを訪問します。

たとえば、「あの商品気になったな」と思い、Googleでブランド名を検索してオーガニック経由でアクセスする、といった行動です。

ステップ4:コンバージョンが発生 → ビュースルーとして記録

ユーザーがその訪問で購入・申込などのコンバージョン行動を行った場合、広告プラットフォーム側では「過去に広告を視認していた」という事実と照合され、ビュースルーコンバージョンとしてカウントされます。

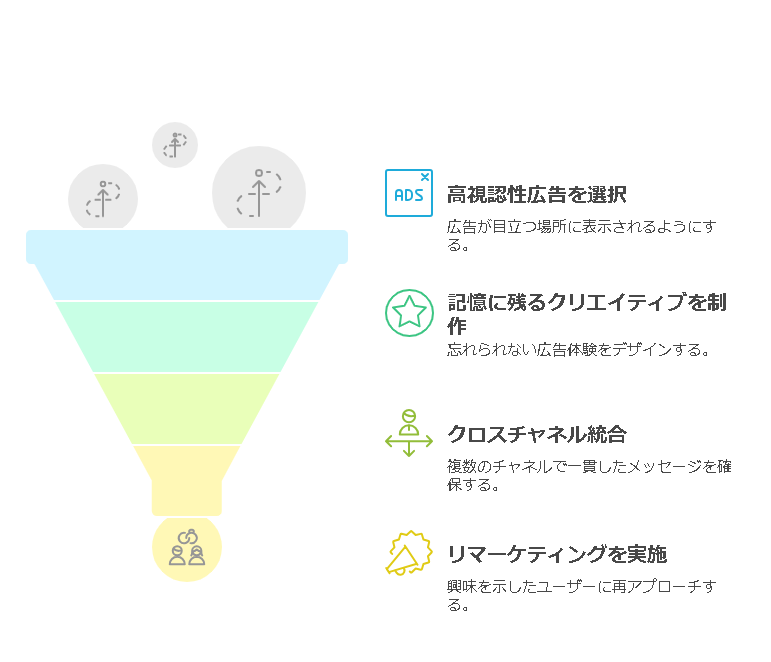

ビュースルーコンバージョンを高めるための4つの実践施策

ビュースルーコンバージョン(VTC)を向上させるためには、ユーザーが広告を“見ただけ”でも記憶に残り、後の行動へとつながるような体験を設計することが重要です。ここでは、広告の出稿や運用においてすぐに取り入れられる、4つの実践的な施策をご紹介します。

1. 高視認性の広告枠・フォーマットを選ぶ

まず意識したいのは、広告がユーザーの目にしっかり触れる場所に表示されているかどうかです。たとえば、動画広告であればスキップできない短尺のCM枠を活用することで、一定時間、確実に視聴される設計にすることができます。

一方、ディスプレイ広告では、ページを開いた瞬間に表示される「ファーストビュー(Fold Above)」に掲載される広告枠を選ぶことで、より高い視認性を確保できます。広告が表示されていても、見られなければ意味がありません。まずは“見られる配置”を優先することが、効果最大化の第一歩です。

2. 記憶に残るクリエイティブを制作する

ビュースルーコンバージョンを促進するには、ユーザーが「なんとなく覚えている」程度ではなく、「はっきり記憶に残る」広告体験を提供することが重要です。そのためには、商品やサービスのスペック紹介よりも、「ユーザーの課題」と「それをどう解決できるか」というストーリーにフォーカスした構成が効果的です。

また、ビジュアル面でも印象を強める工夫が必要です。たとえば、インパクトのあるカラー設計や、心に残るコピーを用いることで、広告の記憶定着率を高めることができます。見た目と中身、両面で“忘れられない広告”を目指しましょう。

3. クロスチャネル戦略での統合的な接触・分析

ユーザーは1つの広告チャネルだけで商品に興味を持ち、購入に至るわけではありません。SNSで商品を知り、ディスプレイ広告で再認識し、最終的に検索広告からサイトに訪問する、複数チャネルをまたいだ行動が一般的です。

そのため、広告運用ではチャネル横断での接触設計が不可欠です。Googleアナリティクス4(GA4)などのツールを活用すれば、ユーザーがどのタイミングでどの広告に接触したのかを可視化できます。行動パターンをもとに広告配信設計を最適化すれば、間接効果を高め、ビュースルーからのCV率向上も期待できます。

4. リマーケティング広告と連動させる

最後に、見落とされがちですが非常に重要なのが、ビュースルー後に自発的にサイトを訪問したユーザーへのアプローチです。こうしたユーザーは、明確に広告をクリックしてはいないものの、すでに興味を持っている層である可能性が高く、コンバージョンの見込みも大きいです。

そのため、ビュースルー発生後の訪問者を対象に、リマーケティング広告を配信することで、確度の高い再アプローチが可能になります。広告で印象に残した内容を再提示することで、CVを後押しする施策として非常に有効です。

まとめ

ビュースルーコンバージョンは、広告が“クリックされなかった”としても、ユーザーに影響を与えていたことを示す重要な指標です。特に動画広告やディスプレイ広告の効果を正しく測定するうえで欠かせない存在となっています。

クリックだけに頼った広告評価では見落としてしまう価値を拾い上げるためにも、ビュースルーコンバージョンを活用した運用設計がこれからの広告戦略には求められます。

広告を「見られて終わり」にせず、「見られて覚えられ、選ばれる」ための施策を今すぐ取り入れていきましょう。

”計測してるつもり”が一番危ない。

- どうやって計測すればいいのか分からない

- 数値は追っているのに、改善につながっていない

- 実は“〇〇を追加しただけで効果が2倍に”なった事例も

プロが教える改善し続ける方法を聞いてみませんか?もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら

ポスト

ポスト シェア

シェア