【行動経済学入門】松竹梅の法則とは?「買ってもらいたい商品」の売上を伸ばすマーケティング戦略を紹介

3ランクあるお弁当から一つ選ぶとき、真ん中を選んでしまうことが多いのではないでしょうか。このような、中間の選択肢を選びやすい消費者心理を「松竹梅の法則」と呼び、商品のラインナップ展開や価格設定などのマーケティング戦略にも活用されています。今回は、松竹梅の法則の概要からマーケティング活用方法まで解説します。

目次

松竹梅の法則とは?定義と由来

松竹梅の法則とは、3つの価格帯やグレードの選択肢を提供すると、多くの人が中間の選択肢を選びやすくなるという心理現象です。マーケティングにおいては、売り出したい商品やサービスを中間グレードに配置することで、消費者の選択を誘導しやすくなるとされ、売上の向上に繋がるとされています。

松竹梅の法則の由来は、日本の文化にあります。日本では、昔から寿司屋などで価格帯を分ける際、「松・竹・梅」という日本の自然や季節を象徴する植物の名前が用いられてきました。これは、「特上・上・並」という3つのメニューがあると、「一番安い並を注文しづらい」「一番高い特上を頼むと気取った印象になる」といった客側の心理に配慮したことから始まったといわれています。

松竹梅の法則から分かる人間心理

このセクションでは、松竹梅の法則の定義や研究内容から分かる人間心理を紹介します。これを理解することで、松竹梅の法則をマーケティング戦略に活かす際のポイントが分かります。

極端な選択を避けようとする心理

人は、極端な選択肢を避け、中間を好む傾向があります。これを「妥当性の原理」や「中央志向バイアス」と呼ぶこともあります。例えば、3つの価格帯で商品が提供されていた場合、「一番安い=品質が劣るのでは」「一番高い=手が届かない」といった懸念から、中間に位置する「竹」を選ぶことで無難な選択をしようとする心理が働きます。

損失回避バイアス

プロスペクト理論で知られる「損失回避」の心理も松竹梅の法則の背景にあります。人は得をすることよりも、損失に対して強い不安を感じやすい傾向があります。したがって、最安の「梅」を選んで「損をするかもしれない」と感じるより、少し出費を増やして「竹」を選ぶことで、損を避ける安心感を得ようとします。

見栄や世間体を意識する心理

特にギフトや外食など、他人の目が関係するシーンでは、見栄や世間体を気にして「松」や「竹」といった上位グレードを選びやすくなります。例えば、お中元やお歳暮の贈り物では、あえて「梅」よりも「竹」や「松」を選ぶことで、贈る相手に対する敬意や気遣いを表現しようとする心理が働きます。

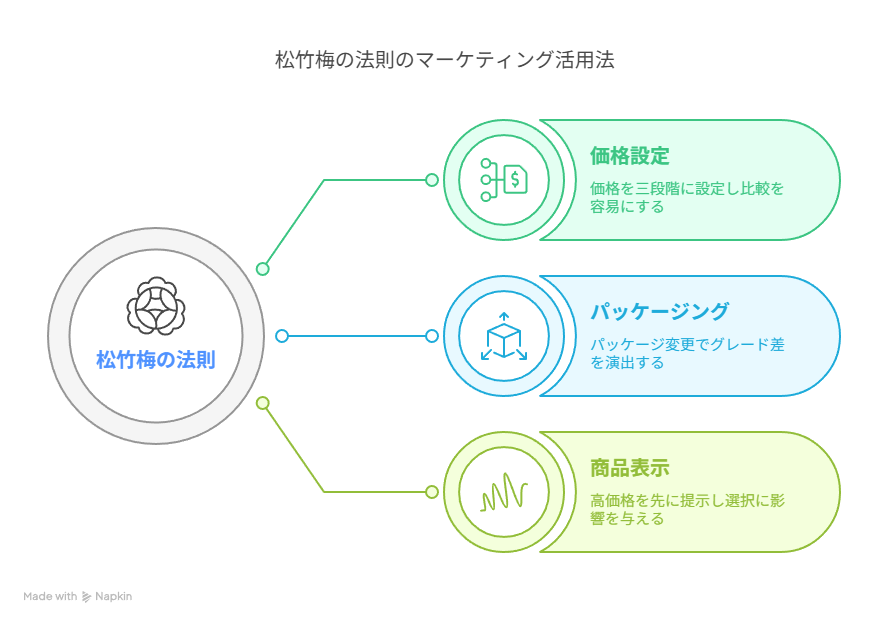

松竹梅の法則のマーケティングへの応用

価格設定

商品やサービスの価格を3段階に設定することで、消費者が比較しやすくなり、購買行動を後押しします。例えば、あるサブスクリプションサービスで「松:月額5,000円(プレミアム機能すべて含む)」「竹:月額3,000円(主要機能+一部プレミアム)」「梅:月額1,500円(基本機能のみ)」といった設定をすることで、多くの利用者は「コストと価値のバランスが良い」と感じる「竹」を選ぶ傾向があります。

パッケージング

同じ商品でも、パッケージや商品内容を少しずつ変えることでグレードの差を演出できます。例えば、あるシャンプーブランドが「松:高級感のある瓶入り+美容成分配合」「竹:通常のボトル+標準成分」「梅:詰め替え用パウチ+基本成分」といった展開を行うことで、顧客は自分の目的に応じて最適な商品を選ぶことができ、松竹梅の法則を視覚的に成立させる助けになります。

商品表示の順番

松竹梅の順番を意識した陳列や表示も効果的です。高価格帯の「松」を先に提示することで、次に見る「竹」「梅」が相対的にリーズナブルに感じられます。これは「アンカリング効果」とも呼ばれ、高い基準を先に見せることで、その後の選択に影響を与える心理テクニックです。

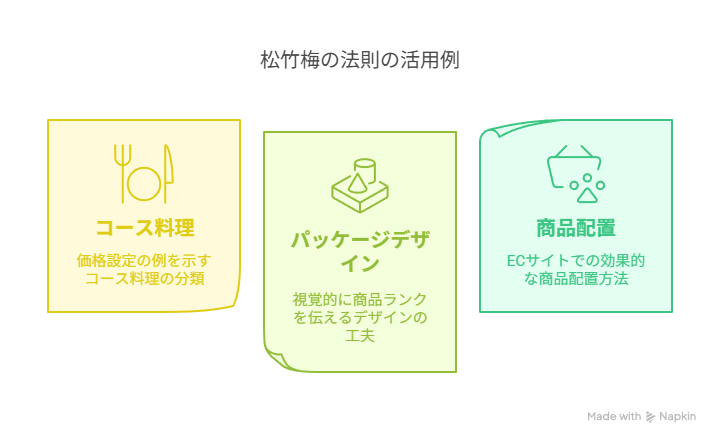

松竹梅の法則の活用例

「松竹梅」に価格差をつけたコース料理

松竹梅の法則を活かした代表例がコース料理の価格設定です。例えば、高級レストランでは、「松:特選食材とシェフのスペシャリテを含むフルコース(15,000円)」「竹:旬の食材を活かしたスタンダードコース(10,000円)」「梅:ライトなランチコース(7,000円)」といった価格設定を用いることで、顧客に自分のニーズに合った選択を促します。結果として、多くの人が「竹」を選ぶ傾向にあり、客単価の底上げが期待できます。

「松竹梅」が一目で分かるパッケージデザイン

パッケージデザインやカラーの工夫も、視覚的に松竹梅の法則を成立させるのに効果的です。例えば、コンビニのお弁当やお惣菜で、「松:贅沢仕立ての高級シリーズ(黒い高級感のあるパッケージ)」「竹:ちょうど良い標準品(白地に緑や青)」「梅:リーズナブルでお手頃価格(シンプルな一色パッケージ)」とデザインを差別化することで、視覚的に商品のランクが伝わりやすく、松竹梅の法則が成立します。

ECサイトでの「松竹梅」を表す商品配置

通販サイトの商品一覧ページにおいて「松竹梅」の3段階の商品を並べる際は、比較しやすいようにレイアウトを工夫します。縦向きに商品情報が並んでいる場合、見る人は自然と値段の高いものが上部、安いものが下部に配置されていると認識します。縦向きで商品情報を並べる際には、高いものが上に来るように配置したほうが良いでしょう。例えば、家電ECサイトでは「松:多機能ドラム式洗濯機」「竹:縦型全自動洗濯機」「梅:簡易型洗濯機」という順番にすることで、ユーザーが自分のライフスタイルに合った商品を選びやすくなります。

松竹梅の法則の注意点

適切な価格設定

価格のバランスが悪いと、松竹梅の法則による購買促進効果が薄れる恐れがあります。例えば、「松:30,000円」「竹:10,000円」「梅:2,000円」のように価格差が大きすぎると、「竹」が割高に見えたり、「梅」が極端に安価に見えて品質への不信感を招くこともあります。基本的には、「竹」と「松」は価格差を大きく、「竹」と「梅」は価格差を小さくします。「梅」から「竹」への価格差を小さくすることで、「梅」の価格を少し上乗せすれば「竹」が購入できると感じてもらうことが可能です。

対面販売以外での効果

前述の「松竹梅の法則から分かる人間心理」でも触れた通り、松竹梅の法則には人目を気にした見栄の影響があります。そのため、人目のないオンライン販売や無人販売などで松竹梅の法則を十分に機能させるには、「違いが直感的に理解できる情報設計」が重要です。例えば、ECサイトや商品カタログでは、価格以外に「特徴」「比較表」「レビュー」などを併記し、ユーザーにとっての選ぶ理由を明確にすることが求められます。

松竹梅の法則に関するよくある質問(Q&A)

松竹梅の法則はすべての商品やサービスに有効ですか?

すべてに当てはまるわけではありませんが、価格差や品質の差が明確に示せる商品・サービスでは特に効果的です。逆に、差別化しにくい商品群や選択肢が多すぎる場合には効果が薄れる可能性があります。

松竹梅の3つではなく、2つや4つ以上ではダメなのでしょうか?

絶対に3つである必要はありませんが、3つの選択肢は心理的に比較しやすく、選びやすい数とされています。4つ以上だと選択が難しくなり、2つでは極端な二択になる可能性があります。

「松」を購入してもらうにはどうすれば良いですか?

「松」の魅力を際立たせるには、機能やサービスの違いをしっかり説明し、他の選択肢と差別化することが重要です。また、数量限定やプレミアム感を演出することで、「松」を選ぶ動機づけになります。

松竹梅の法則はオンラインでも使えますか?

松竹梅の法則はECサイトやサブスクリプションサービスなど、非対面の販売でも有効です。違いを視覚的・言語的に分かりやすく提示することが、オンライン販売成功の鍵です。

まとめ

今回は、松竹梅の法則の概要からマーケティング活用方法まで詳しく解説しました。松竹梅の法則は、消費者の選択傾向や心理を的確に捉えたマーケティング手法です。価格設定や商品構成、表示順といった工夫を通じて、消費者に適切な選択肢を提示でき、売上の最大化を図ることが可能になります。心理的な安心感や納得感を提供することで顧客満足度の向上にもつながるため、商品開発や販売戦略の中に積極的に取り入れやすい手法です。皆さんも、ぜひこの消費者心理を活用した戦略を立ててみてください。

“人は合理的に行動する”と思い込んでいませんか?

- 一言変えるだけで売上が2倍に?言い回しの魔法とは

- 比較表に“あの商品”を入れるだけで売れ筋が変わる?

- 3択にすると売れなくなる?価格表の落とし穴

プロが教える「人の行動原理」を、マーケティングに活かす方法を聞いてみませんか?もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

ポスト

ポスト シェア

シェア