【2025年最新】プライベートDMPとは?特徴・活用法・導入ポイントを徹底解説

デジタルマーケティングの精度を高めたいと考える企業にとって、データの統合と活用はますます重要になっています。中でも注目を集めているのが「プライベートDMP」。自社で保有する顧客データを最大限に活用し、パーソナライズされたコミュニケーションを実現する基盤として、多くの企業が導入を検討しています。本記事では、パブリックDMPとの違い、具体的な活用事例、そして導入時に押さえるべき重要な4つのポイントをわかりやすく解説します。

プライベートDMPとは?

プライベートDMPとは、その名の通り、企業が自社で保有・運用するデータマネジメントプラットフォームです。自社サイトの閲覧履歴、性別・年齢・居住地などの顧客属性、POSデータや購買履歴といったオンライン/オフラインの独自データを統合・分析し、顧客を多角的にセグメント化できます。

プライベートDMPの役割

プライベートDMPの役割は大きく以下、3つの要素に集約することができます。

- 自社Webサイトの行動データ、顧客データなど、企業が保有・収集可能な複数のオーディエンスデータを統合する。

- 統合したオーディエンスデータをセグメント化する。

- セグメント化したオーディエンス毎に最適なコミュニケーションを実施する。

プライベートDMPとパブリックDMP(オープンDMP)の違い

DMP(データマネジメントプラットフォーム)には大きく分けて「パブリックDMP(オープンDMP)」と「プライベートDMP」の2種類があります。それぞれ役割や活用シーンが異なり、目的に応じた使い分けが重要です。

以下の表に、両者の主な違いをまとめました。

| 項目 | パブリックDMP(オープンDMP) | プライベートDMP |

|---|---|---|

| 定義 | 外部から収集されたサードパーティデータを活用するDMP | 企業が自社で保有するファーストパーティデータを活用するDMP |

| データの種類 | サードパーティデータ(他社のデータ) | ファーストパーティデータ(自社で取得したデータ) |

| 主なデータ元 | ポータルサイト、ECサイト、検索エンジンなど | 自社Webサイト、顧客データベース、POSシステムなど |

| ターゲティング範囲 | 新規ユーザーへのリーチが得意 | 既存顧客の育成・精緻なセグメントが得意 |

| 活用目的 | 広範な広告配信、リーチ拡大 | 精度の高いパーソナライズ、CRM連携 |

| 他ツールとの連携 | 主にDSPと連携 | CRM、MA、LPO、CMSなど多様なツールと連携 |

| 情報の精度・信頼性 | 一般的にやや低め(データソースによる) | 高精度(自社取得データのため) |

| 導入・運用の難易度 | 比較的低い | 高め(設計・データ整備が必要) |

プライベートDMPの主な活用方法

プライベートDMPは、単にデータを蓄積するだけでなく、それを実際のマーケティング施策に活かすことで真価を発揮します。ここでは、特に代表的な3つの活用方法を取り上げ、企業がどのようにデータを用いて効果的なコミュニケーションや広告配信を実現しているのかを具体的に解説します。

Web広告のターゲティング精度を高める

プライベートDMP最大の利点は、企業が独自に保有する顧客データとWeb上のユーザー行動データを組み合わせて活用できる点です。

例えば以下のような高精度なターゲティングが可能になります。

- 「ある漫画タイトルを3巻まで購入している20代男性」

- 「自社の航空券予約サイトで、1週間以内に2回以上アメリカ行き航空券を検索した北海道在住の20代会社員」

- 「ダイレクトメールの反応が悪い自社EC会員」

これにより、従来のWeb広告では難しかった、より細かなターゲティングが可能になります。CRMツールを使ったダイレクトメールのように、精緻なターゲティングをWeb広告でも実施できると考えるとイメージしやすいでしょう。

オムニチャネルコミュニケーションを実現する

プライベートDMPでオンラインとオフラインのデータを統合することで、Web上の行動データをリアルなコミュニケーション施策にも反映できます。

たとえば、「ECサイトでベッドを複数回閲覧し、店舗での購入実績が多いユーザー」に対して、実店舗で使えるエアコンの割引クーポンをDMで送付するといった施策が可能になります。

このように、オンラインとオフラインを横断したコミュニケーションが実現できるのも、プライベートDMPの大きな強みです。

外部データと連携し新規ユーザーを開拓する

プライベートDMPは、自社の顧客データとWeb行動データを統合し、既存顧客への精度の高いアプローチが可能ですが、一度も接点のない新規ユーザーへのリーチには限界があります。

そこで役立つのが、外部オーディエンスデータとの連携です。個人単位でのデータ統合はできませんが、自社データの有望セグメントと類似した属性を持つユーザーに対して広告を配信する「類似配信」が代表的な手法です。

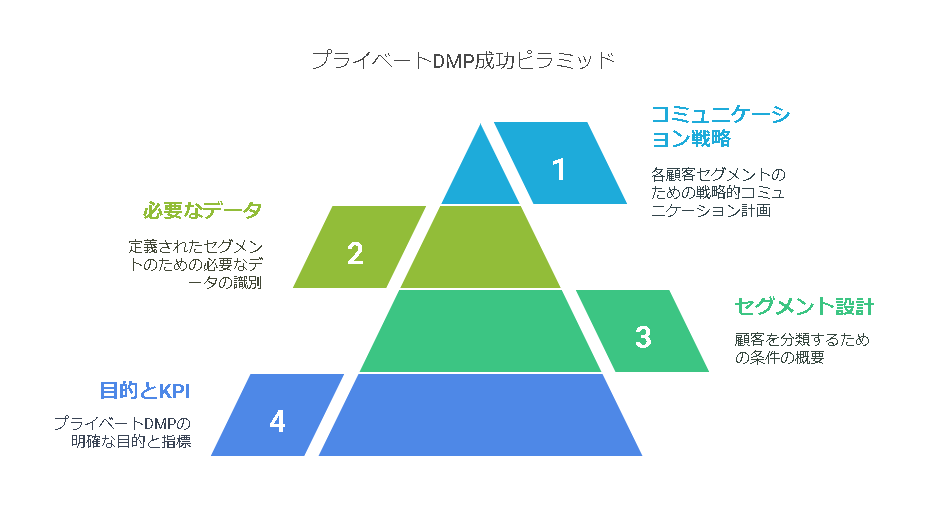

プライベートDMP導入で重要な4つのポイント

プライベートDMPは強力なマーケティング基盤となる一方で、単に導入するだけでは十分な効果は得られません。実際に活用し成果を出すためには、導入前の設計段階で明確にすべき4つのポイントがあります。以下では、それぞれの要素について詳しく解説します。

導入目的とKPIを明確にする

最も重要なのが、「なぜプライベートDMPを導入するのか」という目的の明確化です。目的が不明確なままでは、データの選定やセグメント設計、ツール連携も曖昧になり、成果につながりません。

プライベートDMPの導入目的は大きく以下の3つに分類できます。

- ユーザーを育てるコミュニケーション

ユーザーの関与度に応じて段階的にアプローチし、優良顧客へと育成します。 - チャネルやデバイスをまたぐ統合コミュニケーション

リアル店舗とWeb、スマホとPCなど、異なる接点をまたいだ一貫性あるアプローチを実現します。 - ユーザーを広げるコミュニケーション

類似ターゲティングや外部データ連携を活用し、新規顧客の獲得を目指します。

これらの目的に応じたKPI設計を行い、それに基づいて全体設計を進めることが、成功の第一歩です。

セグメント条件の設計

目的とKPIが定まったら、次に「どのような条件で顧客を分類するか(セグメント化)」を設計します。

たとえば、ユーザー育成が目的であれば「新規顧客/トライアル中/休眠ユーザー」など、顧客のステージに応じた分類が有効です。

この段階では詳細な条件まで固める必要はなく、「こういう切り口で顧客を分けられそう」というラフな設計で構いません。後の工程で具体化していきます。

活用に必要なデータの洗い出し

セグメント設計ができたら、それを実現するために必要なデータを明確にします。

ここで障壁になりがちなのが「組織の壁」です。必要なデータが別部署にある、あるいは管理部門の協力が得られず利用できない、といったケースは少なくありません。

そのため、プライベートDMP導入は一部門だけの取り組みではなく、全社横断プロジェクトとして進めることが重要です。早い段階でデータ提供部門と連携し、必要なデータが確保できる体制を整えましょう。

セグメントごとの最適なコミュニケーション設計

最後に重要なのが、「分けたセグメントごとに、どのようなコミュニケーションを実施するか」の設計です。どれだけ緻密なセグメントを作成しても、それに応じたメッセージや手段がなければ意味がありません。たとえば、以下のような連携が必要です。

- DSPとの連携による広告配信

- CRMツールによるメールマーケティング

- MAツールとの自動化連携 など

目的に沿ったシナリオを描き、それを実行する手段との接続性をあらかじめ確認しておくことが、成功のカギとなります。たとえば「休眠ユーザーには再来訪を促すクーポン」「優良顧客にはアップセル提案」「新規ユーザーにはナーチャリング用コンテンツ」など、セグメントに応じた施策設計が求められます。

まとめ

プライベートDMPは、企業が自社で保有するデータを活かし、顧客ごとの最適なコミュニケーションを実現するための強力なマーケティング基盤です。Web広告の高度なターゲティングはもちろん、オムニチャネルでの施策展開や外部データとの連携による新規ユーザー獲得まで、活用の幅は広がっています。ただし、導入を成功させるには、目的の明確化やセグメント設計、必要データの整備、施策連携の設計といった事前準備が不可欠です。正しく設計・運用することで、データドリブンなマーケティングの実現に一歩近づけるはずです。

ポスト

ポスト シェア

シェア