【2025年最新】熟読率とは?定義から解析方法、改善方法までを解説

Webページが「どれくらい読まれているか」ではなく、「どこが読まれているか」を把握できていますか?近年注目されている指標「熟読率」は、ユーザーの閲覧行動を視覚的に捉えることで、ページの改善点を明確にし、魅力的なサイト作りの強力なヒントになります。

本記事では、熟読率の基本からヒートマップを活用した可視化方法、さらに熟読率を高めるための具体的な施策まで、わかりやすく解説していきます。

熟読率とは?定義や求め方を解説

熟読率の定義

熟読率には明確な業界統一の定義はありませんが、一般的にはページ内の特定エリアに一定時間以上滞在したユーザーの割合を指します。ヒートマップツールなどを使って、ユーザーの視線の動きやマウス操作、スクロールの速度などから「その部分がじっくり読まれたかどうか」を推定し、数値化されます。

熟読率の計算式

ツールによって算出方法は異なりますが、概念的には以下のような計算が行われています:

熟読率 = 特定エリアに一定時間以上滞在したユーザー数 ÷ ページ訪問ユーザー数 × 100(%)

例えば、ある見出しの下のエリアに100人が到達し、そのうち40人が数秒以上とどまった場合、そのエリアの熟読率は40%という具合です。

熟読率の目安

熟読率に厳密な業界基準はありませんが、実務の現場では以下のような目安が参考にされています。特にヒートマップ分析などを通じて、各エリアのパフォーマンスを相対的に比較する際の指標となります。

| ページエリア | 熟読率の目安 | 解釈 |

| ファーストビュー(上部) | 70〜90% | ほとんどのユーザーが確認しているエリア |

| ページ中盤 | 40〜60% | 興味を持ったユーザーが読み進めている段階 |

| ページ終盤(CTA付近) | 20〜30% | エンゲージメントの高いユーザーが到達 |

| ページ最下部(まとめ) | 10〜20%以下 | 最後まで読む熱量のあるユーザー層 |

熟読率は、どの情報がユーザーにとって価値があるかを測るヒントになります。たとえば、重要なメッセージが熟読率の低い場所にあれば、その配置を見直す必要がありますし、熟読率が高いエリアにCTA(行動喚起)を配置することで成果にもつなげやすくなります。

ヒートマップによる熟読率の解析

熟読率はアクセス解析ツールでは直接取得できないため、ヒートマップツールの導入が最も一般的な方法です。

ヒートマップとは?

ヒートマップは、ユーザーのページ内行動(スクロール、クリック、熟読など)を色の濃淡で視覚的に表示するツールです。熟読率の計測では、「よく読まれているエリア」と「読まれていないエリア」が色で明示され、直感的に理解しやすいのが特徴です。

主なヒートマップツール

- User Insight(ユーザーインサイト)

- ミエルカヒートマップ

これらのツールでは、ページ全体の閲覧傾向に加え、ユーザーの注目箇所や離脱ポイントなど、定量・定性の両面からの分析が可能です。

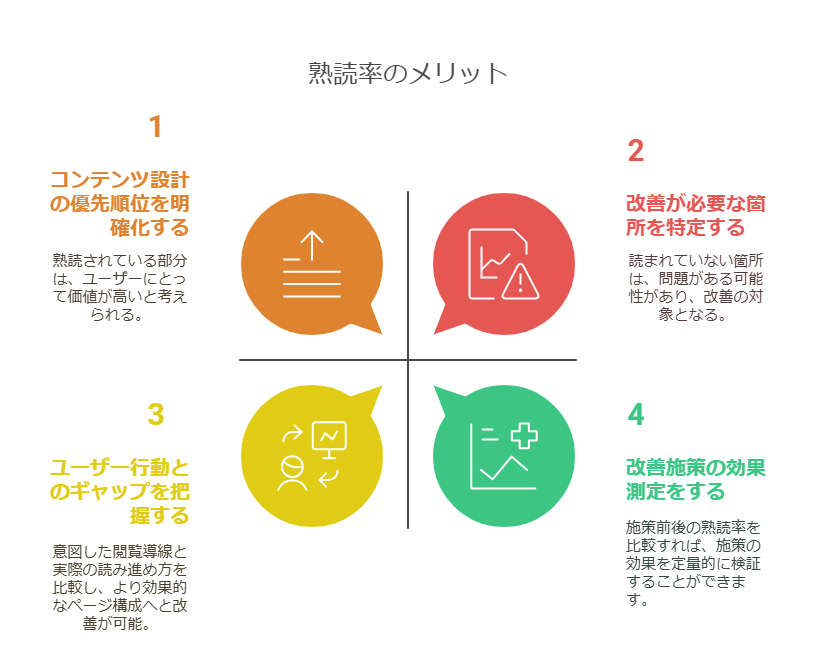

熟読率を把握する4つのメリット

熟読率の把握によって得られる主なメリットは、以下のとおりです。

改善が必要な箇所を特定できる

読まれていない箇所は、内容やレイアウトに問題がある可能性があり、改善の対象となります。

コンテンツ設計の優先順位を明確化できる

熟読されている部分は、ユーザーにとって価値が高いと考えられるため、他のエリアへの導線強化や配置の見直しに役立ちます。

ユーザー行動とのギャップを把握できる

意図した閲覧導線と実際の読み進め方を比較することで、より効果的なページ構成へと改善が可能です。

改善施策の効果測定ができる

リニューアルやA/Bテスト後の熟読率を比較すれば、施策の効果を定量的に検証することができます。

熟読率を向上させる方法

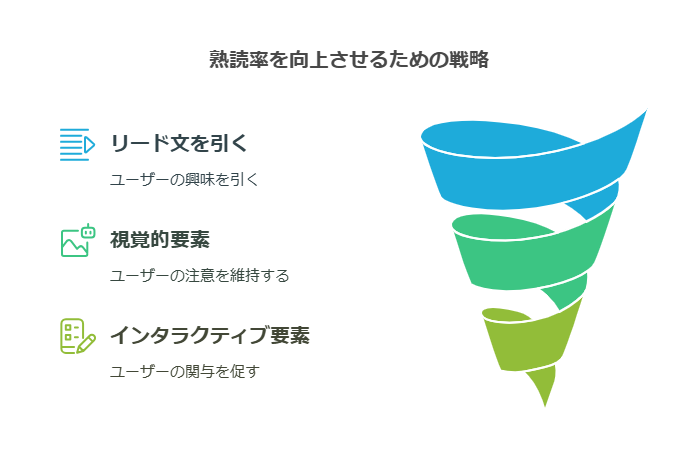

熟読率を改善するには、「読み続けたくなる要素」をページ内に仕掛ける必要があります。以下のような工夫が効果的です。

ユーザーの興味を引く効果的なリード文

最初の数行(リード文)は、ユーザーが「この先を読むかどうか」を決める重要なポイントです。

効果的なリード文のポイント

・結論やメリットを先に示す

・共感を得られる問いかけを使う

・読者の悩みに直結するフレーズを入れる

例:

「このページでは、”読まれない”記事を”読まれる”記事に変える方法を解説します。」

図や4コマ漫画などの視覚的要素を使う

テキスト中心のページでは、ユーザーが疲れてしまい途中で離脱したり、集中して読まなくなる可能性があります。そこで有効なのが、視覚的要素の導入です。

・イラスト、アイコン

・図解やインフォグラフィック

・4コマ漫画(感情を引き出し、共感を誘う)

特に4コマ漫画は、難しい内容を柔らかく伝える上で効果的で、ビジネス系メディアでも導入が進んでいます。

インタラクティブ要素を追加する

ユーザーがコンテンツに「参加する」ことで、自然と熟読率が向上します。「あなたはいくつ当てはまりますか?」といった問いかけや、チェックリストを挿入することで、ユーザーに思考や行動を促し、ページからの離脱を防げます。こうした能動的な体験が、熟読率の高い魅力的なサイトを作ります。

上記の3つの工夫を熟読率の低いエリアに施すことで、ユーザーにとってさらに有益で魅力的なサイトを作ることができます。

まとめ

熟読率は、ユーザーがページ内のどこをどれだけ読んでいるかを可視化する重要な指標です。単にアクセス数や滞在時間を見るだけでは分からない、「実際に読まれている場所」と「読まれていない場所」を明確にすることで、コンテンツ改善の方向性が見えてきます。

この記事では、ヒートマップツールを用いた熟読率の把握方法から、リード文や図解、インタラクティブ要素を活用した改善方法までを紹介しました。

マーケティングにおいて、熟読率はコンテンツの質を高め、離脱を防ぎ、最終的にはコンバージョン率の向上にも寄与します。ぜひ本記事を参考に、ユーザーにとって「読みたくなるコンテンツ」を設計し、サイト全体の魅力と熟読率を向上させてください。

分析結果が山ほどあるのに、成果につながらない…その原因とは?

- 分析手法やレポートだけが増え、作業時間ばかりが膨らんでいる

- “数字を見ているだけ”で、現場も成果も変わっていない

- 実は、“見るべき数字を絞っただけ”で売上が伸びた企業もあります

プロが教える、“本当にやるべき分析”と“見るべき指標”を聞いてみませんか?もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

この記事を読んだ方におすすめの記事

ポスト

ポスト シェア

シェア