【2025年最新】CPA(顧客獲得単価)とは?広告効果を最大化するための基本と実践ポイントを解説!

広告運用において「この施策は本当に効果があったのか?」と悩んだことはありませんか?

そんなときに役立つのが、CPA(Cost Per Action/顧客獲得単価)という指標です。

1人の顧客を獲得するためにかかった広告費を明確にすることで、施策の効果を“数字で”評価できます。

この記事では、CPAの基本から計算方法、改善のポイント、さらには似た指標との違いまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

目次

CPAとは?

CPAとは「Cost Per Action」または「Cost Per Acquisition」の略で、日本語では「顧客獲得単価」と訳されます。マーケティングでは、1人の顧客を獲得するために必要な広告費を示す指標として使われています。

たとえば、企業がSNS広告に100万円を使い、その結果100人の商品購入につながった場合、CPAは以下のように計算されます。

CPA = 100万円 ÷ 100人 = 1万円

つまり「1人の顧客を得るのに平均で1万円かかっている」という意味です。

CPAの計算方法

CPAの計算はとてもシンプルです。

CPA = 広告費 ÷ コンバージョン数(成果数)

ここでいう「コンバージョン」とは、商品購入や会員登録、資料請求など、企業が成果と定義しているアクションのことを指します。

例えば、広告費60万円で5人の新規顧客を獲得できた場合、計算は以下の通りです。

CPA = 60万円 ÷ 5人 = 12万円

このように、CPAは広告の効率を「数字」で把握するための基本的な指標です。

CPAを活用する4つのメリット

成果を数字で評価できる

CPAの最大の強みは、広告の成果を定量的(数字で)に評価できる点です。たとえば、2種類のバナー広告を使って比較したいとき、クリック数だけでなく「どちらがより安く顧客を獲得できたか」がすぐにわかります。

例:

- A広告:CPA 3,000円

- B広告:CPA 5,000円

このように比較すれば、どちらを継続すべきかの判断が簡単になります。

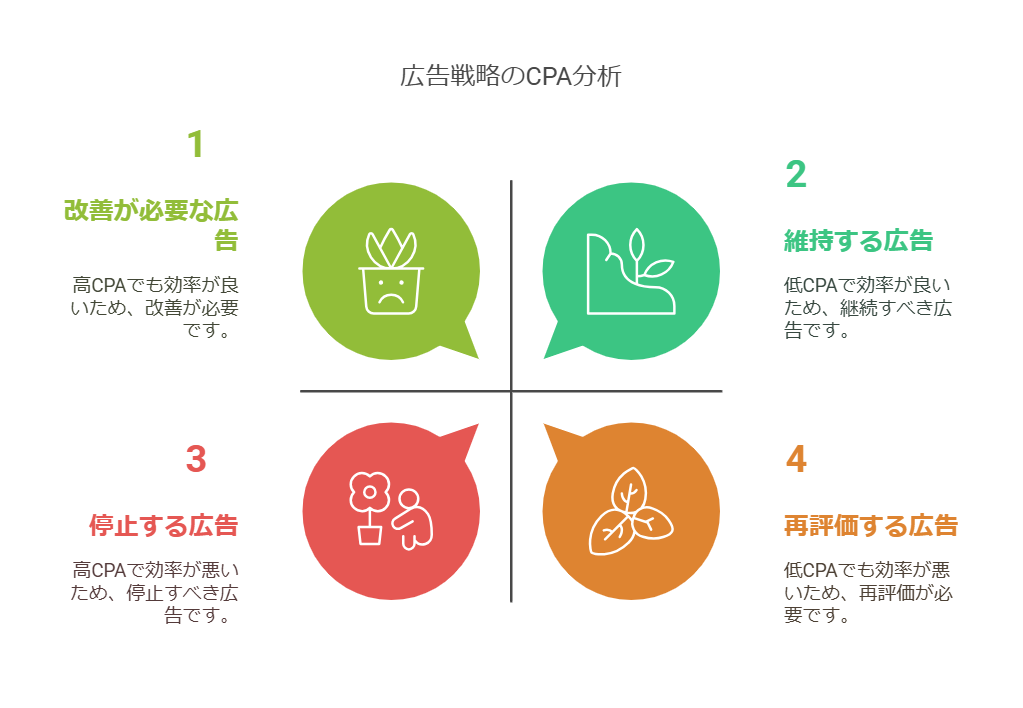

無駄な広告費を削減できる

CPAを定期的にチェックすることで、広告費が無駄に使われていないかを監視できます。たとえば、ある広告のCPAが目標より高くなってきた場合、「ターゲットの見直し」や「配信停止」を判断するきっかけになります。

結果として、少ない予算で効率よく成果を出す広告運用が可能になります。

広告の改善ポイントが見つけやすくなる

CPAが高い=広告の費用対効果が低い、ということになります。このとき、「なぜ高いのか?」という視点から広告運用を見直すと、改善のヒントが見えてきます。

たとえば、

- ランディングページの内容が分かりにくい

- ターゲット設定がずれている

- 広告文が魅力的でない

といった問題が考えられます。

CPAを使えば、どこに課題があるかを具体的に把握しやすくなります。

目標設定がしやすくなる

CPAは、マーケティングや広告の**「目標」を明確にするのにも役立ちます**。たとえば「1人の顧客にかけられる広告費は最大3,000円まで」と設定しておけば、それを超えた場合に即座に対策を打てます。

また、社内やチーム内でも「共通の判断基準」として使えるため、意思決定のスピードも上がります。

他の広告施策と比較しやすい

テレビCMやチラシ配布など、異なる媒体の広告施策も、最終的なCPAを算出すれば横並びで比較できます。「どの媒体が一番効率よく顧客を獲得できているか」がわかり、予算配分の最適化につながります。

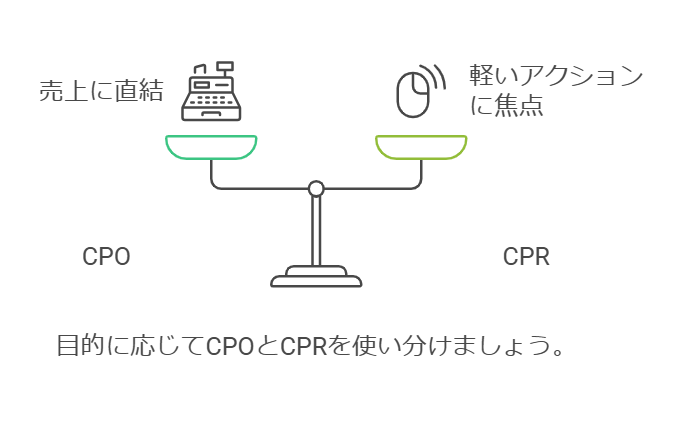

CPO・CPRとの違い

CPAに似た指標として、CPOとCPRも覚えておきましょう。

CPO(Cost Per Order)

「注文1件を獲得するためにかかった費用」です。ECサイトなどで使われ、実際の売上と直結する指標です。

CPO = 広告費 ÷ 注文件数

CPR(Cost Per Response)

「反応1件あたりの費用」を示します。例えば資料請求、無料サンプル申込みなど、より軽いアクションに対しての費用を測る際に使います。

CPR = 広告費 ÷ 反応件数

それぞれ、成果の定義が異なるため、目的に応じて使い分けましょう。

限界CPAと目標CPAの考え方

広告予算の無駄遣いを防ぐには、限界CPA(赤字にならない上限)と目標CPA(理想的な水準)の2つを設定しておくのが効果的です。

限界CPAの計算式

限界CPA = 売上単価 − 原価 − 経費

例:1人の顧客が1万円の商品を買うとして、原価が4,000円、経費が2,000円なら、

限界CPA = 1万円 − 4,000円 − 2,000円 = 4,000円

これを超えると利益が出ない、つまり広告費をかけすぎという判断になります。

目標CPAの設定

目標CPA = 限界CPA − 利益として残したい金額

たとえば利益を1,000円確保したいなら、

目標CPA = 4,000円 − 1,000円 = 3,000円

この目標CPAをもとに広告戦略を組み立てていきます。

業界ごとの平均CPA

業界によって顧客獲得にかかるコストは大きく異なります。以下は一例です。

- 全業界平均: 約7,593円

- テクノロジー業界: 約14,464円

- Eコマース(ネット通販): 約6,775円

- BtoB(法人向けビジネス): 約15,036円

自社の属する業界と比べて、自分たちのCPAが高いのか低いのかを判断する参考になります。

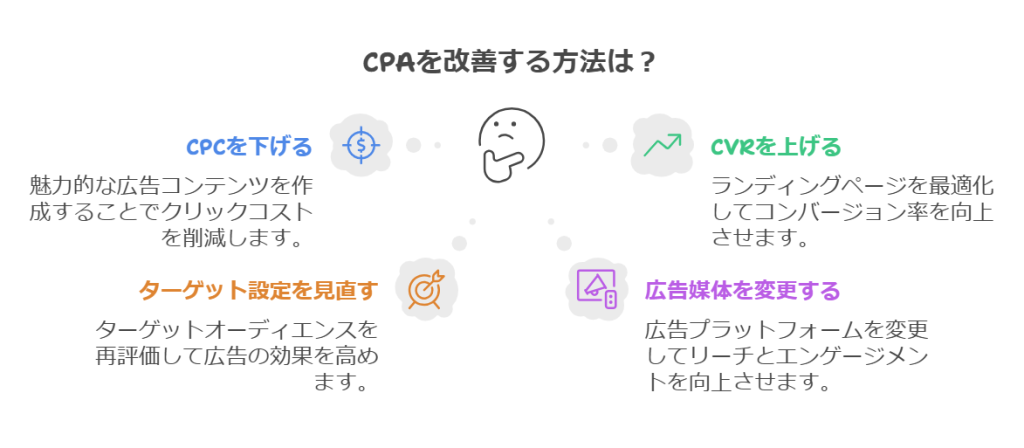

CPAを改善する方法

クリック単価(CPC)を下げる

広告の質が高く、ユーザーにとって魅力的な内容であれば、広告費をかけずにクリックを獲得できます。

- 魅力的な見出しを使う

- 適切なキーワードを設定する

- ターゲット層に刺さるデザインやメッセージを工夫する

コンバージョン率(CVR)を上げる

広告をクリックした人が実際に購入や登録をしてくれる確率を上げるには、ランディングページの改善が重要です。

- ページの読み込み速度を早くする

- フォーム入力を簡単にする

- ユーザーの疑問に答えるQ&Aを用意する

ターゲット設定を見直す

広告が本当に必要な人に届いているかを定期的にチェックします。学生向けなのに中高年に配信されていれば、当然成果は出にくくなります。

広告媒体の変更

Instagram広告で反応が悪ければ、YouTubeやTikTokに切り替えるなど、チャネルの見直しも効果的です。

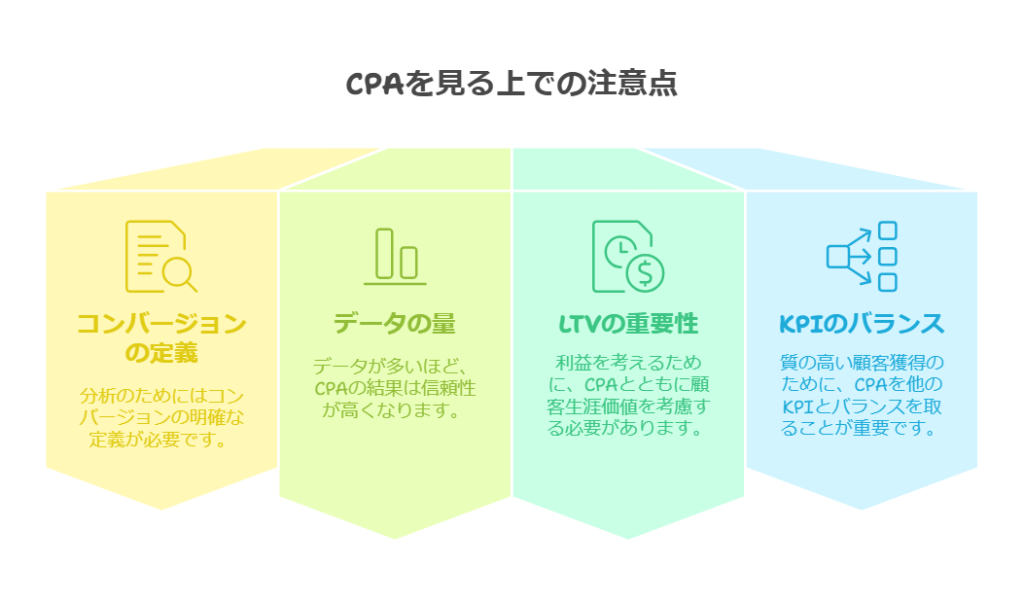

CPAを見る上での注意点

コンバージョンの定義が不明確だと意味がない

CPAは「成果1件あたりの費用」を示しますが、その「成果」の定義が曖昧だと、分析の意味がなくなってしまいます。

たとえば、「資料請求をコンバージョン」としてCPAを低く抑えていたとしても、その後に誰も購入していなければ、ビジネスの成果にはつながっていません。「本当に売上や利益につながる行動を成果として定義しているか?」を常に確認しましょう。

データが少ないと結果がブレやすい

広告出稿から日が浅かったり、母数が少なかったりすると、CPAは簡単に上下してしまいます。

たとえば、広告を始めて最初の1件目のコンバージョンが発生するまではCPAが極端に高く表示されることがあります。ある程度のデータ数(目安としては数十件以上)が集まってから判断することが重要です。

LTV(顧客生涯価値)とあわせて見る必要がある

CPAが低くても、1人の顧客から得られる利益(LTV)が少なければ意味がありません。たとえば、CPAが2,000円でもLTVが1,000円なら赤字です。

逆に、CPAが1万円でもLTVが5万円あれば、ビジネスとしては十分に成功です。CPAはLTVとセットで見るべき指標であることを忘れないようにしましょう。

他のKPIとバランスを取ることが必要

CPAだけを追いかけすぎると、「数だけは多いけど質が低い顧客」が増えてしまう可能性があります。例えば、「すぐに退会するユーザー」「購入後にクレームが多いユーザー」などです。

そのため、以下のようなKPIもあわせて確認すると効果的です。

- CVR(コンバージョン率)

- ROAS(広告費用対効果)

- 顧客満足度や継続率

CPAは便利な“入口の指標”ですが、最終的な成果を見るには多角的な視点が必要です。

まとめ

CPA(顧客獲得単価)は、広告施策の成果を「数字」で評価できる非常に便利な指標です。正確に算出し、限界CPAや目標CPAを設定することで、赤字を防ぎながら利益を生み出す広告運用が可能になります。

ただし、CPAだけに頼らず、LTVやCVR、CPCなど他の指標も併せて見ながら、全体のバランスを意識することが大切です。広告の成果は一つの数字だけでは語れません。

マーケティングは「仮説と検証」の繰り返しです。CPAを上手に活用しながら、自社にとって最も効率の良い広告運用を目指していきましょう。

この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら

ポスト

ポスト シェア

シェア