【2025年最新】PPM分析とは?経営資源を最適に配分する戦略フレームワーク

企業が限られた経営資源を効果的に配分するためには、事業ごとの立ち位置を正確に把握することが欠かせません。PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)分析は、製品やサービスを戦略的に評価するための手法であり、企業の資源をどこに集中させるべきかを明確にします。本記事では、PPM分析の定義から分析手順、メリット・デメリット、さらに実際の企業活動への応用例までを詳しく解説します。

PPM分析の定義と基本概念

PPM分析は、複数の事業や製品を「市場成長率」と「市場占有率」という2つの指標を用いて分類し、それぞれに適した戦略を立案する手法です。ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)によって1970年代に提唱されました。

この分析では事業を以下の4つのカテゴリーに分類します。分類の目的は、企業の中長期的な競争力と収益性の最大化です。分類結果をもとに、それぞれの事業に対して資源配分や撤退判断など、的確な意思決定が可能になります。

花形(Star)

高い市場成長率と市場占有率を持ち、将来の収益源として期待される事業。多くの資源投入が必要であり、競争も激しいため持続的な強化が求められます。例えば、急速に拡大する新興市場で高シェアを誇る商品やサービスがこのポジションに該当します。企業はこの領域に集中投資を行い、他社との差別化を図ることが重要です。

金のなる木(Cash Cow)

成長は鈍化しているが、シェアが高く、安定して利益を生む事業。大きな投資を必要とせず、他の事業の資金源として機能します。このポジションにある事業は、マーケティングコストを最小限に抑えながらも、安定したキャッシュフローを生み出すため、全体の収益構造を支える基盤として重視されます。

問題児(Question Mark)

成長市場に属するが、シェアが低い事業。市場での拡大余地はあるものの、成功するためには資源投入と戦略転換が求められます。多くの場合、企業はこの領域における将来性を評価しながら、撤退か強化かを見極めます。積極的なプロモーションや提携戦略により、花形に転換させる道筋も検討されます。

負け犬(Dog)

市場成長率・市場占有率ともに低く、継続的な成長が見込めない事業。撤退や統合の対象となることも多いです。この分類に該当する事業は、企業の資源を浪費する要因となりやすいため、早期の整理が求められます。ただし、他の事業と補完的な関係がある場合は戦略的な維持も検討されます。

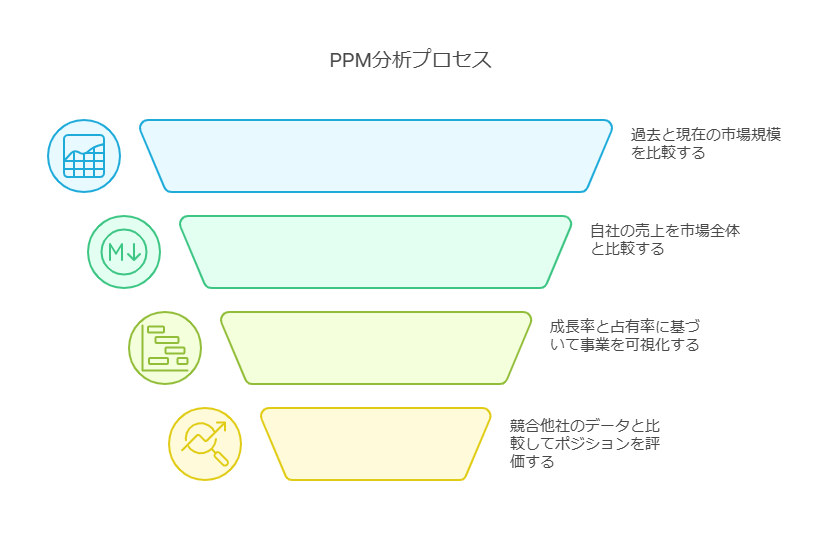

PPM分析の進め方

市場成長率を算出する

市場の過去と現在の規模を比較して成長率を導き出します。急成長している市場では今後の収益拡大が見込まれるため、戦略上の重要な指標となります。データは業界レポートや統計資料などから収集するのが一般的です。

計算式: (今年度の市場規模 – 昨年度の市場規模) ÷ 昨年度の市場規模 × 100

市場占有率を算出する

自社の売上が市場全体に対してどの程度の割合を占めているかを把握します。高い占有率は競争優位の指標となり、低い場合は競合の分析や差別化戦略が必要となります。

計算式: 自社の売上 ÷ 市場全体の売上 × 100

マトリクス上で事業の位置を確認

市場成長率と占有率を軸にした2×2のマトリクスを作成し、各事業の位置を可視化します。これにより、どの事業に資源を集中させるべきかを一目で把握できます。

競合他社との比較

競合企業のデータも同様に収集・可視化することで、自社のポジションが相対的にどのような立場にあるかを判断できます。競合分析を併用することで、差別化ポイントの発見にもつながります。

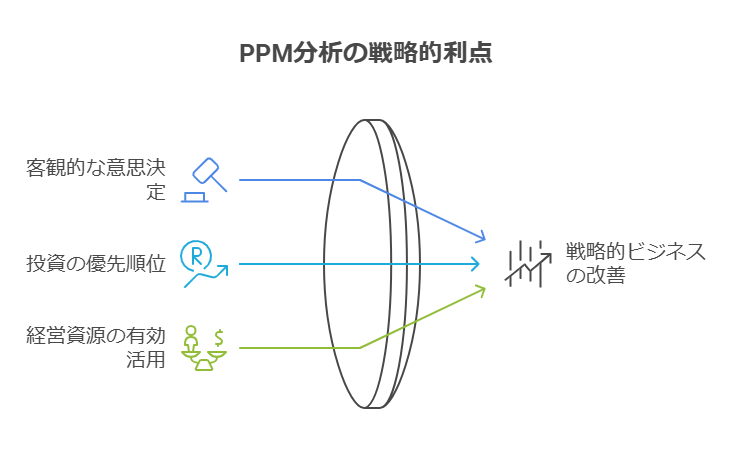

PPM分析のメリット

客観的な意思決定が可能

主観に頼らず、明確な数値に基づいた判断ができるため、社内の合意形成にも役立ちます。また、資料化しやすく、経営層への報告資料としても有効です。

投資の優先順位が明確になる

限られた予算や人材をどの事業に優先的に振り分けるべきかが明確になります。これにより、成長ドライバーとなる事業を見逃さずに強化できます。

経営資源の有効活用

全体最適を図る観点から、過剰投資やムダな維持コストを回避し、企業価値の最大化に貢献します。中長期視点でのポートフォリオマネジメントにおいて有効です。

PPM分析の注意点

視野が限定される

事業間の相乗効果やブランド力、人的資源といった定性的要素を反映しきれないため、補完的な分析との併用が求められます。

環境変化への即応性が低い

市場環境の変化が激しい現代では、定期的なアップデートやモニタリングが不可欠です。単発の分析にとどまらず、継続的な運用体制を構築する必要があります。

新規事業の評価に不向き

新たに立ち上げた事業は市場データが不十分なことが多く、成長ポテンシャルを正しく評価できない可能性があります。探索的な事業には別の評価手法が必要です。

PPM分析の活用事例

事例1:花王株式会社

花王では、PPM分析を活用して製品群の戦略を明確にしています。たとえば洗剤部門は「花形」として、継続的なマーケティング投資と商品改良が行われています。これにより、高い市場シェアを維持し続けています。一方で収益性やシェアが低い製品は縮小または撤退の判断が下され、資源の再配分が進められています。

事例2:ユニクロ(ファーストリテイリング)

ユニクロは、成長市場に新たな事業を立ち上げたものの、当初は「問題児」として苦戦しました。その後、商品の改善やマーケティング戦略の再設計を通じて、収益性を向上させ、「金のなる木」へと転換することに成功しました。既存のグローバルサプライチェーンやブランド力を活かし、戦略的なリソース配分が実現されています。

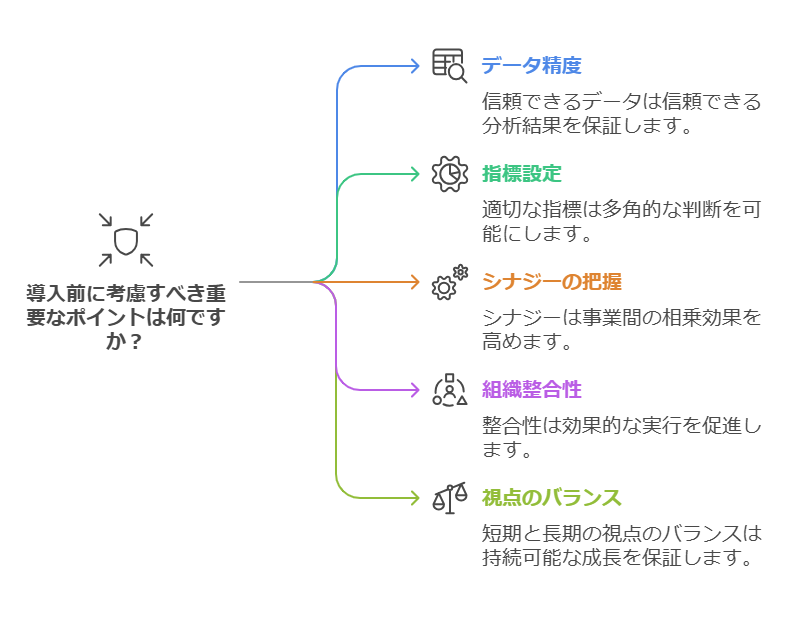

導入前にチェックしたい5つのポイント

定量データの正確性

信頼できるデータに基づいて市場成長率や市場占有率を算出しなければ、分析結果の信頼性が損なわれます。データの出典や更新頻度も確認しましょう。

評価指標の適切な設定

場合によっては利益率や顧客維持率などを補完的に用いると、より多角的な判断が可能になります。KPIと連動させて設計するのが効果的です。

事業間シナジーの把握

異なる事業の間で生まれる相乗効果(販路の共有、ブランドイメージの統一など)を見逃さないよう、別の視点からの補足分析も併用します。

組織体制との整合性

分析結果を実行に移すには、組織内での意思決定プロセスやリソース移動の柔軟性が必要です。体制や権限設計も同時に見直すことが求められます。

短期・中長期の視点のバランス

目先の収益だけでなく、将来性やブランド価値の向上といった観点も含めて総合的に判断することが大切です。

まとめ

PPM分析は、複数の製品や事業を持つ企業にとって、戦略的な資源配分を行うための有力なフレームワークです。市場成長率と占有率という明確な指標を用いることで、事業の相対的な位置づけを把握し、将来的にどの事業に投資すべきかを合理的に判断することができます。経営資源が限られる中で、持続的な成長を実現するために、マーケターや経営者はこの分析を積極的に活用することが重要です。

分析結果が山ほどあるのに、成果につながらない…その原因とは?

- 分析手法やレポートだけが増え、作業時間ばかりが膨らんでいる

- “数字を見ているだけ”で、現場も成果も変わっていない

- 実は、“見るべき数字を絞っただけ”で売上が伸びた企業もあります

プロが教える、“本当にやるべき分析”と“見るべき指標”を聞いてみませんか?もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら

ポスト

ポスト シェア

シェア