【行動経済学入門】アンダードッグ効果とは?逆境をチャンスに変えるマーケティング戦略について解説

オリンピックの試合で、劣勢のチームが最後まで戦い抜こうとしているとき、優勢なチームよりも大きな応援の声が上がる場面があります。この現象はアンダードッグ効果という心理効果によるものです。この心理効果はスポーツに限らず、商品や企業にも応用できます。今回は、アンダードッグ効果の定義からマーケティングへの活用方法まで紹介します。

アンダードッグ効果とは?

アンダードッグ効果とは、劣勢や不利な立場にある人や組織が魅力的に映り、応援したくなる心理現象を指します。選挙戦やスポーツの試合などにおいて、挑戦者が支持を集める現象としてよく見られますが、実はマーケティングの分野でも活用することができます。

実験の概要

アンダードッグ効果の研究の一例として、選挙戦に関する実験があります。実験では、有権者に対して2人の候補者を紹介し、一方は「優勢な候補」、もう一方を「劣勢な候補」として説明しました。その結果、多くの有権者が「劣勢な候補」に同情し、応援する傾向が見られました。

また、スポーツの試合においても、強豪チームよりも挑戦者チームの方が観客の応援を集めやすいという研究結果が報告されています。特に、自分よりも立場が近いと感じる場合、その効果はより強くなるとされています。

実験の結果

この実験から、アンダードッグ効果は「応援したい」という感情を引き出す強い要素であることがわかりました。人々は、困難な状況でも努力を続ける姿に共感し、支援したくなる傾向があります。これは、マーケティングにおいても消費者の購買行動に影響を与える可能性を表しています。

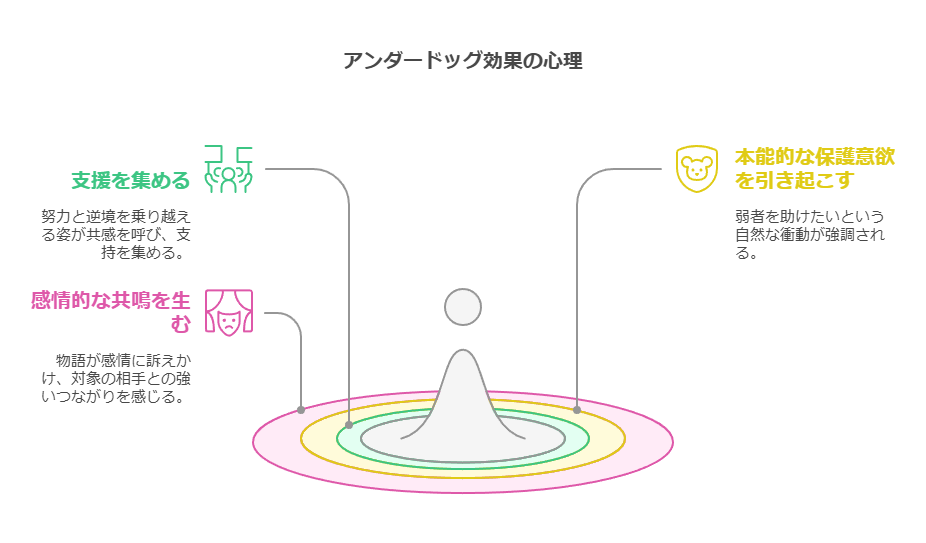

アンダードッグ効果から分かる人間心理

一生懸命な姿を応援したくなる

逆境に立たされながらも努力し続ける姿は、多くの人々の支持を集めます。例えば、新人アイドルが自らの挑戦や成長ストーリーを発信すると、より多くのファンからの応援の声が寄せられます。

弱いものを守りたくなる

人は本能的に、弱者や困難に直面している人を助けたいという気持ちを抱きます。例えば、怪我をしてもなお復帰に向けて頑張っているスポーツ選手は好意的な印象を持たれやすく、沢山の支援を得ることができます。

感動や共感が生まれる

物語性が強いエピソードやストーリーを共有することで、人々の感情に訴えかけることができます。映画やドラマでも、苦境を乗り越えて成功するキャラクターが人気を集めるのは、こうした心理が働いているからです。

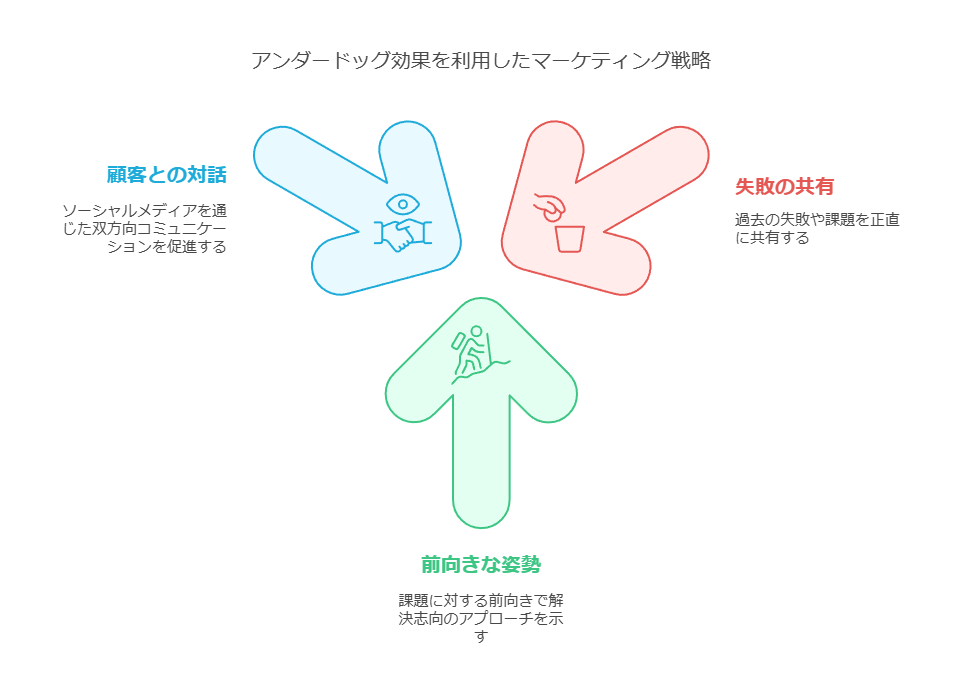

マーケティングへの応用

自社の弱みや失敗などの公表

企業が過去の失敗や困難を正直に共有することで、消費者の共感を得ることができます。たとえば、あるブランドが「以前は品質に問題があったが、努力して改善した」と伝えることで、企業の将来性が伝わり、消費者にポジティブな印象を与えることができます。

悪い状況を改善していく姿勢を見せる

企業が直面する課題に対して前向きに取り組む姿勢を示すことで、消費者の共感と支持を得やすくなります。課題解決に向けた努力を伝えることで、「この企業を応援したい」と感じる消費者が増える傾向があります。環境問題に取り組む企業や、倒産の危機を乗り越えた企業のストーリーなどがこれに当たります。

顧客との双方向コミュニケーション

SNSなどを活用し、企業と消費者が直接対話できる場を作ることで、ブランドの「人間味」を伝えることができます。例えば、コミュニティの中で企業と消費者の意見交換を通して、消費者がブランド運営の一部に携わっている感覚や当事者意識を持つようになることで、長期的なファンを獲得することが可能です。

アンダードッグ効果の活用例

SNSでの「助けてください」投稿

ある企業が「このままだと倒産してしまう!みなさんの力を貸してください!」といったメッセージを発信したことで、多くの支援を集めた例があります。消費者は「自分が助けなければ」という感情を持ち、購入や寄付などの形で支援するケースが見られます。また、食品の発注ミスにより予想以上の売れ残りを出してしまった店舗が、「フードロスを防ぐために今日中に買いに来てください」と投稿すると、すべて完売させることができた例もあります。

新人社員の成長ストーリー

企業の公式ブログやSNSで、新人社員の挑戦や成長を継続的に発信することで、共感を得ることができます。例えば、「最初は失敗ばかりだったが、努力を続けた結果、大きな成果を出せるようになった」といったストーリーは、消費者の心を動かします。

バックグラウンドを共有したクラウドファンディング

クラウドファンディングでは、単に製品やサービスを売るのではなく、「このプロジェクトがなぜ必要なのか」「なぜ支援を求めているのか」といった背景を伝えることが重要です。これらはクラウドファンディングのサイトだけでなく、SNSでも発信されることが多く、困難な状況を乗り越えようとする姿勢が人々に響き、支援者が増加します。

アンダードッグ効果の注意点

ただの弱者アピールでは響かない

ただ「苦しい」「助けてほしい」と弱者のアピールをするだけでは、長期的に消費者の共感を得ることはできません。努力や挑戦の姿勢など、課題を解決するためのプロセスを見せることが重要です。例えば、経営難の状況を示す際も、その原因や苦境を脱するための計画などと共に発表することで、課題を乗り越えようとしている姿勢が消費者に伝わります。

挑戦者ポジションの長期的な維持は逆効果

いつまでも「劣勢」「挑戦者」としての立場を続けると、消費者から「この会社は成長意欲がないのでは」と思われ、信頼を失う可能性があります。定期的に課題を提示しながら、その都度成長した姿を示すことが大切です。例えば、あるスタートアップが「創業当初は資金不足でしたが、皆さんの支援のおかげで成長し、今では100人の雇用を生み出しています!」と報告すれば、ポジティブな印象を与えることができます。

まとめ

今回の記事では、アンダードッグ効果の概要やマーケティングへの活用例、そしてこの心理効果を利用する際の注意点まで詳しく解説しました。アンダードッグ効果は、企業が不利な状況を逆手にとり、消費者の共感を得るための有力な手法です。しかし、単なる弱者アピールではなく、努力や成長の姿勢を示すことが重要です。正直で誠実なストーリーを発信し、消費者との強い絆を築きましょう。

この記事を読んだ方におすすめに記事

ポスト

ポスト シェア

シェア