【行動経済学入門】スリーヒッツ理論とは?3回の広告接触で効果を出すマーケティング戦略

テレビやSNSで何度か目にした広告の商品が気になってしまうのは、広告との接触回数が影響しているかもしれません。消費者が広告に3回接触することで、広告の内容に興味を持ち、購買行動に移るまでのプロセスを説明したのが「スリーヒッツ理論」です。この理論は、広告の内容や提示方法に応用することで、消費者の購買意欲を効果的に刺激することができます。この記事では、スリーヒッツ理論の概要からマーケティングへの活用方法までを詳しく解説します。

目次

スリーヒッツ理論とは?

スリーヒッツ理論は、広告研究者のハーバート・E・クラグマン博士が提唱したマーケティング理論の一つです。消費者が広告に3回接触することで、以下のような心理的反応が生まれるとされています。

- 1回目の接触:「これは何だろう?」と興味を持つ

- 2回目の接触:「前にも見たことがある」と記憶に残る

- 3回目の接触:「これは自分に関係がある」と感じ、行動に移る

この理論は、広告の効果的な接触回数を示すもので、特にテレビCMなどのマスメディア広告で活用されています。

スリーヒッツ理論から分かる人間心理

単純接触回数が多いと興味を持つ

人は、同じ情報や人物に繰り返し接することで、次第に親近感や好意を抱く傾向があります。例えば、街中で何度も見かける広告や、繰り返し登場するキャラクターに対して、自然と興味を持つようになり、好意的な感情が生まれやすくなります。

繰り返しが記憶に与える影響

繰り返しの接触は、情報の記憶定着にも寄与します。例えば、テレビCMで何度も流れるキャッチコピーやメロディーが、いつの間にか頭に残っているという経験がある人も多いでしょう。記憶に残ることで、製品やブランドの再認知が促進され、購買のきっかけになります。

メッセージの認知が行動につながる

3回の接触を通じて、消費者はメッセージを認知し、興味を持ち、最終的に行動(購買や問い合わせ)に移る可能性が高まります。例えば、新商品の紹介を複数のチャネル(テレビ、SNS、Web広告など)で展開することで、消費者の購買意欲を段階的に引き上げることができます。

スリーヒッツ理論のマーケティングへの応用

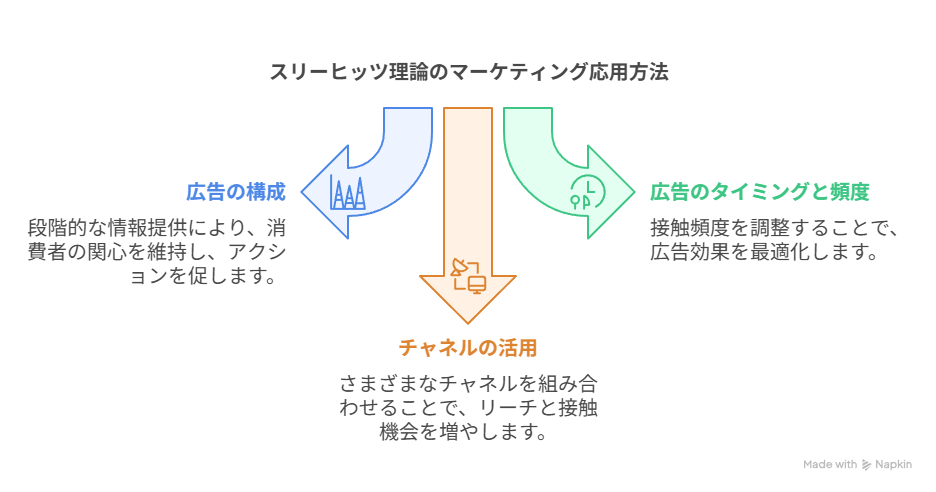

広告の構成

広告を設計する際には、3回の接触を意識した構成が効果的です。例えば、

- 初回:ブランドの認知を目的としたインパクトのあるビジュアル

- 2回目:製品の特徴や利点を詳しく紹介

- 3回目:具体的な購入方法やキャンペーン情報を提示

このように、段階的に情報を提供することで、消費者の関心を維持し、最終的なアクションに結び付けることができます。

広告配信のタイミングと頻度

スリーヒッツ理論では、3回の接触が広告効果を高めるとされますが、現実には広告の種類、ターゲット層、ブランドの認知度などを考慮して、接触頻度と配信タイミングを調整する必要があります。新商品の場合は短期間で多くの接触機会を設けるのが効果的です。一方、既に広く認知されているブランドであれば、週1回の接触を3週続けるような頻度設計が適している場合があります。

チャネル別の活用

異なるチャネルを組み合わせることで、より多くの接触機会を創出できるとともに、様々なターゲット層にアプローチすることができます。例えば、テレビCM、SNS広告、メールマーケティングを組み合わせることで、消費者の生活の中で自然にブランドに触れる機会を増やすことができます。また、SNSを頻繁に利用する層には動画広告を、ビジネスパーソンにはメールマガジンでの接触を、といったように、チャネルごとにアプローチを最適化することも可能になります。

スリーヒッツ理論の活用例

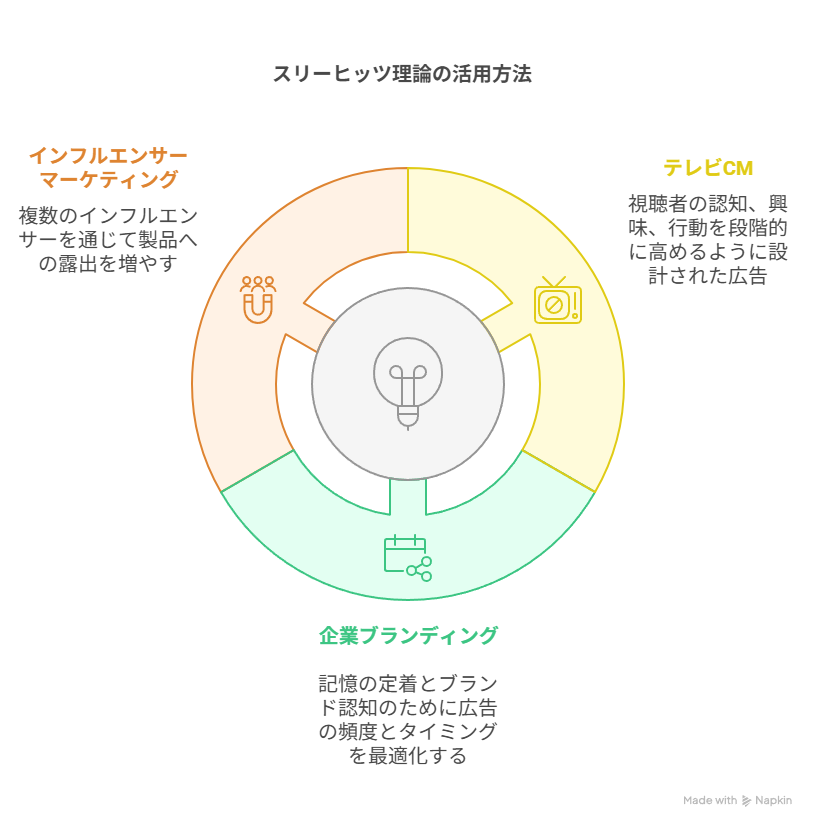

「認知・興味・行動」の3ステップを意識したテレビCM

新商品のプロモーションを目的としたテレビCMでは、視聴者を引き込むための3ステップである「認知・興味・行動」を反映した構成にすることで、スリーヒッツ理論の効果を高められます。 例えば、高級時計を宣伝するCMでは、以下のような3ステップが考えられます。

- 1回目のCM:製品を視覚的に紹介する短い広告を放映し、ブランド認知の促進を目指す(認知)

- 2回目のCM:商品の機能や独自性を詳しく紹介し、視聴者に製品の評価を促す(興味)

- 3回目のCM:購入を促すキャンペーン情報や具体的な購入場所を提示し、製品の購入を推進する(行動)

このように、段階的に情報を提供することで消費者の関心を高め、購買行動へ導くことができます。

企業ブランディングでの接触回数の最適化

企業ブランディングでは、「何回」「どの程度の間隔で」広告や情報を届けるかが非常に重要です。例えば、1日に3回同じ広告を見せるよりも、1週間ごとに1回ずつ届けるほうが、記憶の定着につながりやすいとされています。また、新興ブランドは短期集中での認知獲得が有効ですが、既存ブランドは長期的なリマインド戦略が最適とされるケースが多く、対象のブランドポジションに応じた調整が不可欠です。

繰り返し効果を狙ったインフルエンサーマーケティング

SNSを活用したインフルエンサーマーケティングでは、複数のインフルエンサーを起用し、異なる切り口で繰り返し同じ商品を紹介する手法が有効です。例えば、ある化粧品ブランドが、美容系・ライフスタイル系・メンズ向けなど多様なインフルエンサーを活用して同一製品を紹介したところ、消費者の接触回数が自然と増え、関心と購買意欲が高まりました。

スリーヒッツ理論の注意点

多様な媒体の使用

繰り返し効果を最大化するには、同じメッセージを異なる媒体で発信することが重要です。例えば、テレビCM、Web広告、野外広告、店舗内ポスターなど、複数チャネルで一貫性のある情報を展開することで、消費者の記憶に強く残りやすくなります。

コンテンツの工夫

同じメッセージを何度も見せると、消費者に飽きや嫌悪感を抱かれる恐れがあります。そのため、毎回異なる表現やアングルでメッセージを届ける工夫が求められます。例えば、アパレルブランドが「春の新作ジャケット」を宣伝する際、

- 1回目:スタイル提案の動画広告

- 2回目:素材や機能性の紹介画像投稿

- 3回目:セール情報のメール配信

というように、情報の切り口を変えることで、興味を持続させることが可能です。

スリーヒッツ理論のよくある質問(Q&A)

なぜ「3回」なのですか?

心理学的には、3回の接触が記憶に定着しやすく、好意を持つきっかけになるとされています。1回では記憶に残りづらく、2回でも印象は薄い場合がありますが、3回の接触でようやく「見たことがある」「気になる」と感じやすくなるのです。

3回以上は逆効果になりますか?

必ずしも逆効果とは限りませんが、同じ内容を繰り返すだけでは飽きや反感を持たれる可能性があります。接触ごとに内容や表現を工夫し、価値を感じさせることが重要です。

BtoBビジネスにも効果はありますか?

スリーヒッツ理論はBtoBビジネスでも有効です。例えば、製造業向けのソリューションサービスでは、1回目の接触で問題提起、2回目で自社の技術力を紹介、3回目で成功事例や実績を提示するという構成で、見込み顧客の関心を段階的に高められます。

まとめ

今回の記事では、スリーヒッツ理論の概要からマーケティングへの活用方法まで詳しく解説しました。スリーヒッツ理論は、「繰り返しの接触」が消費者の心理や行動に与える影響を活用する実用的なマーケティング手法です。「認知→興味→行動」の3ステップに沿って、接触ごとに内容やチャネルを工夫することで、効果的にターゲットに訴えかけることができます。また、表現に変化を持たせながら適切な頻度とタイミングで情報を届けることで、飽きさせず、ポジティブなブランド印象を築くことができます。今後の広告戦略において、スリーヒッツ理論を活用したアプローチをぜひ取り入れてみてください。

“人は合理的に行動する”と思い込んでいませんか?

- 一言変えるだけで売上が2倍に?言い回しの魔法とは

- 比較表に“あの商品”を入れるだけで売れ筋が変わる?

- 3択にすると売れなくなる?価格表の落とし穴

プロが教える「人の行動原理」を、マーケティングに活かす方法を聞いてみませんか?もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

この記事を読んだ方におすすめの記事

ポスト

ポスト シェア

シェア