【行動経済学入門】ツァイガルニク効果とは?印象に残る広告の秘密とマーケティングへの活用法を解説

バラエティー番組でよく見られる「続きはCMの後で」という文言が気になり、なかなかテレビの前から離れられないことがあります。このような心理をツァイガルニク効果と言い、販促戦略としても活用されています。今回はツァイガルニク効果の基本的な内容からマーケティングへの活用例まで解説します。

ツァイガルニク効果とは?定義と由来

ツァイガルニク効果は、未完了のタスクや中断された作業が人の記憶に強く残る心理現象を指します。これは、ソビエト連邦の心理学者ブルーマ・ツァイガルニクが1927年に発見したもので、彼女の名前にちなんで名付けられました。彼女の研究では、未完了の課題が完了した課題よりも約2倍記憶に残りやすいことが示されました。この研究結果から、未完了のものほど記憶に残りやすく、人の行動を左右することが分かっています。

ツァイガルニク効果から分かる人間心理

このセクションでは、ツァイガルニク効果の定義や研究結果から分かる人間心理を解説します。この内容を理解することで、ツァイガルニク効果をマーケティング戦略に活かす際のポイントが分かります。

未完了・不完全なものは記憶に残りやすい

人は、完了したタスクよりも、未完了のタスクを強く意識し続ける傾向があります。これは、脳が「未完成の状態」を解消しようとするためです。例えば、連続ドラマで「衝撃の展開!」といったシーンで終わると、視聴者は次回が気になって仕方がなくなります。

制約があると、より強く惹かれる

人は自由が制限されると、逆にそれに対する関心が高まる傾向があります。これを「心理的リアクタンス」とも呼びます。例えば、期間限定商品・数量限定キャンペーンを知らせるキャッチフレーズに「今だけ!」「残り5個!」といった制約を示す言葉が使われると、購買意欲が高まります。

ツァイガルニク効果のマーケティングへの応用

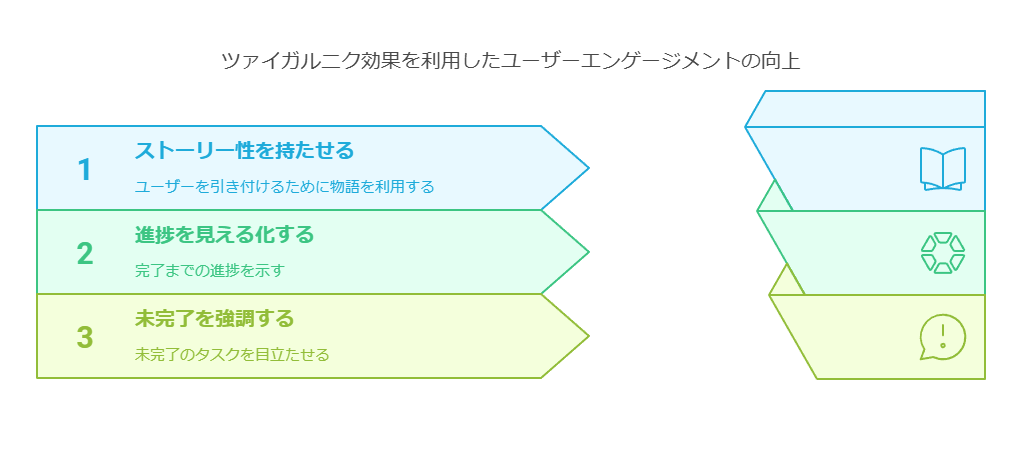

ストーリー性を持たせる

ストーリー性を持たせることで、続きが気になる心理を利用し、ユーザーの関心を引き続けることができます。例えば、連載形式のブログやコラムを活用し、次回の更新が待ち遠しくなるような仕組みを作る、SNSでストーリー形式の投稿を行い、フォロワーのエンゲージメントを高めるといった方法があります。

タスクの途中経過を活用する

ユーザーに「ここまでやったのだから、最後まで続けたい」と思わせることで、行動を促進することができます。例えば、eラーニングの進捗状況を「達成率70%!」のように可視化して、学習を継続させる仕組みを作ると、より高度なサービスの契約へとつながることがあります。

未完了の状態を意識させる

ユーザーに「まだ終わっていない状態」を意識させることで、完了させる動機を与え、効果的に行動を促すことができます。例えば、未読のメッセージや未回答のアンケートがあることを示す通知は、ユーザーに開封を促す効果があります。

ツァイガルニク効果の活用例

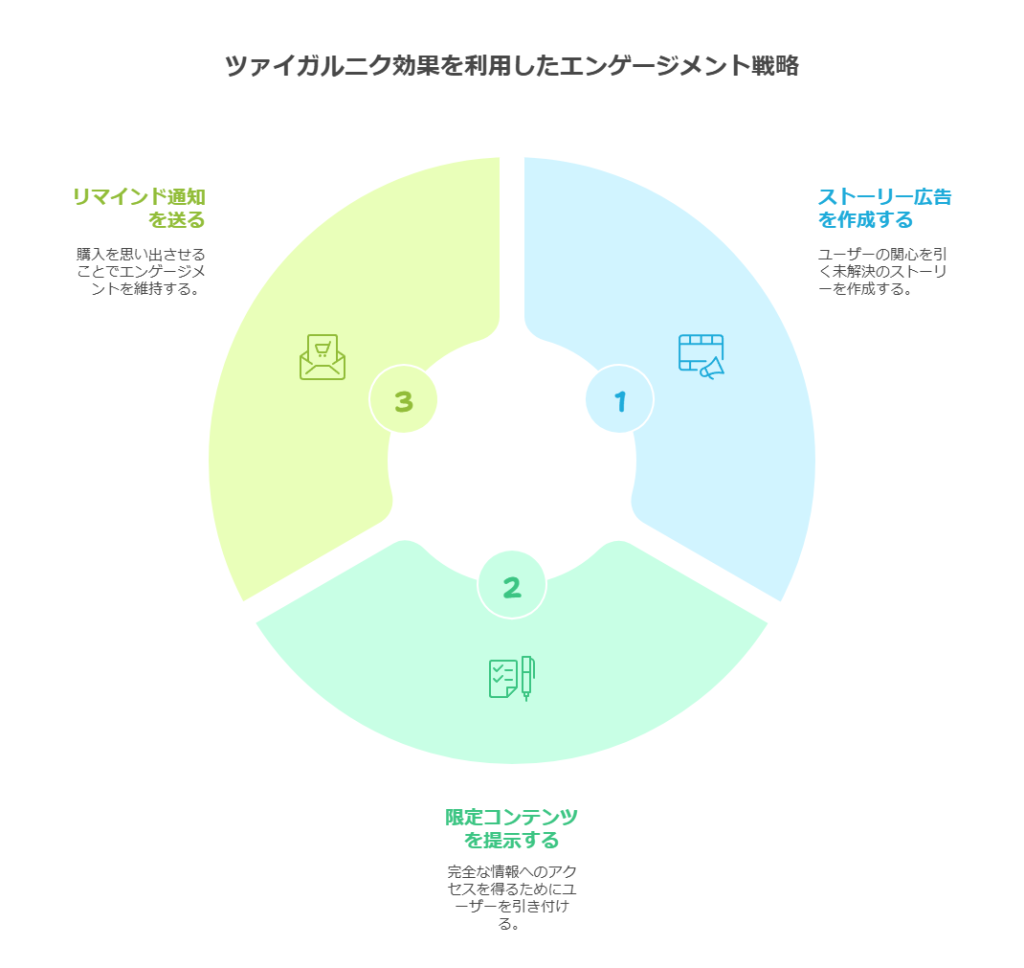

続きが気になる広告作り

ストーリー性のある広告で、次回の展開が気になる状況を作り、ユーザーの関心を引き付けます。例えば、漫画広告で「続きはWebで」と誘導したり、みそ汁のテレビCMを「親子の愛情のこもった一杯」というキャッチコピーの下、ホームドラマ風に制作し、視聴者の関心を引くといった工夫がされています。

アンケートや診断結果を一部だけ見せる

アンケートや診断結果の一部だけを表示し、すべてを見るには登録や共有が必要にすることで、ユーザーの興味を引き、エンゲージメントを高めます。例えば、性格診断サイトで、「あなたの性格タイプは○型!詳しい診断結果を見るには登録が必要」と表示されると、ユーザーは詳細が気になり、登録へと進みやすくなります。

ECサイトのリマインド通知

カートに入れた商品を購入せずに離脱したユーザーに対し、「まだ購入できます!」とリマインドメールを送ることで、購買率を高めます。例えば、「あなたのカートに残っている商品があります!」という通知を見たユーザーは、購入を完了させようとする傾向があります。

ツァイガルニク効果の注意点

適切なターゲット層

ツァイガルニク効果を活用する際には、ターゲット層に合ったコンテンツやアプローチが求められます。例えば、若年層向けにはSNSを活用してショートドラマを投稿し、高齢者向けには紙媒体での連載企画を考えるといった工夫が必要です。

顧客にストレスを与えすぎない

未完了の状態を過剰に意識させると、顧客にストレスを与え、逆効果になることもあります。例えば、過度なリマインドメールや、限定品であることを煽るばかりの広告は、顧客に不快感を与え、逆にブランドの信頼を損なう可能性があります。顧客の立場を理解し、負担にならない程度を心がけましょう。

まとめ

今回の記事では、ツァイガルニク効果の概要からマーケティングへの活用例まで詳しく解説しました。未完了の状態が記憶に残りやすいという心理効果は、タスクの途中経過を活用したり、未完了の状態を意識させるといったマーケティング戦略として応用できます。ただし、ターゲット層に合わせた活用と、顧客に過度な負担をかけない配慮が必要です。適切に利用すれば、ユーザーの関心を維持し、購買やエンゲージメントの向上につながるでしょう。

この記事を読んだ方におすすめの記事

ポスト

ポスト シェア

シェア