【行動経済学入門】認知的不協和理論とは?購買行動につながる効果的なモヤモヤを消費者に与える方法

ダイエット中にお菓子を食べてしまったとき、「今日はチートデーだから大丈夫」と自分の行動を正当化したことはないでしょうか。このように、自分の中で生じた矛盾から来る不快感を軽減しようとする心理現象を「認知的不協和理論」と呼び、消費者の購買行動とも結びつけることで、マーケティングでも活用されています。今回は、認知的不協和理論の概要からマーケティングへの活用方法までを詳しく解説します。

目次

認知的不協和理論とは?

認知的不協和理論とは、人が自身の信念や価値観と矛盾する情報や行動に直面した際に感じる心理的な不快感(=認知的不協和)を指します。この理論は、アメリカの社会心理学者である故レオン・フェスティンガー氏によって1957年に提唱されました。フェスティンガー氏によると、人は矛盾する認知を同時に持つと不快感を覚えるとし、この不快感を解消するため、自らの信念を変更したり、行動を正当化する傾向があると主張しました。つまり、人は「自分は一貫している」という心理的整合性を保つために、無意識のうちに思考や行動を調整しているのです。

認知的不協和理論から分かる人間心理

このセクションでは、認知的不協和理論の定義や研究内容から分かる人間心理を紹介します。これを理解することで、認知的不協和理論をマーケティング戦略に活かす際のポイントが分かります。

矛盾した事柄に対して生まれる不快感

矛盾した事柄の例として、健康を気にしている人が高カロリーなファストフードを食べた場合、「健康を保ちたい」という信念と「不健康な食事を摂った」という行動が矛盾し、心理的な不協和が生まれます。このような状態が長く続くと、人は不快に感じ、どちらかの認知を修正しようとします。

不快感を低減させるための行動

前項で述べた不快感を減らすため、以下のような行動を取る傾向があります。

- 認知の変更:「今日は特別な日だから大丈夫」と信念を柔軟に解釈する

- 行動の変更:次からはファストフードを控えると決意する

- 新しい情報の追加:「このファストフードは野菜も入っていて栄養バランスが取れている」など、正当化できる情報を取り入れる

このような心理は、購買行動にも大きく影響します。例えば、「次からはファストフードを控える」と決めた場合、コンビニでサラダを買ったり、スーパーで野菜を多く買うなどが予想されます。

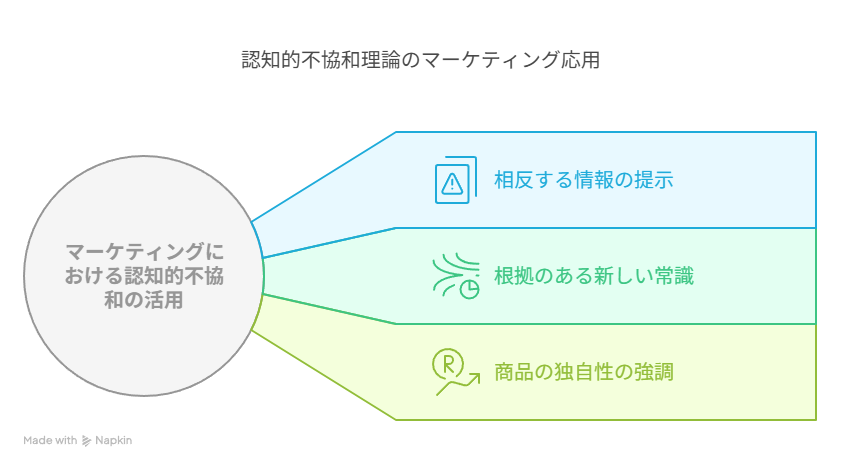

認知的不協和理論のマーケティングへの応用

相反する2つの事柄を提示する

消費者が既に持っている常識や思い込みに対し、それと反する情報を提示することで、心理的な不協和を引き起こし、注意や関心を集めることができます。例えば、「食べながら痩せられる」「寝ている間に英語力アップ」といった文言は、「そんなうまい話があるわけない」と思わせつつ、詳細を読みたくなる動機付けを高めます。

根拠の伴った新しい常識を伝える

新たな情報が従来の考えと矛盾するときでも、信頼できるデータや専門家の意見と共に伝えることで、その矛盾を納得に変えることができます。例えば、「〇〇大学の研究で、短時間の高強度運動が長時間の有酸素運動よりも脂肪燃焼に効果的であると証明されました」という文章は、大学の研究であることを根拠にし、新情報の信ぴょう性を証明しています。

商品独自の価値を伝える

自社商品の持つ独自性や特徴を明確にすることで、消費者が他の商品を選んだ場合の後悔や迷いを軽減し、選ばれる理由を強化します。例えば、「他社の洗剤は香料でごまかしているが、当社製品は天然酵素の力で汚れを分解。」という文章は、他社との差別化ポイントを明確にし、自社商品の価値を効果的に示しています。後悔や迷いなどの不安解消も、「不協和の軽減」に当てはまるため、重視されます。

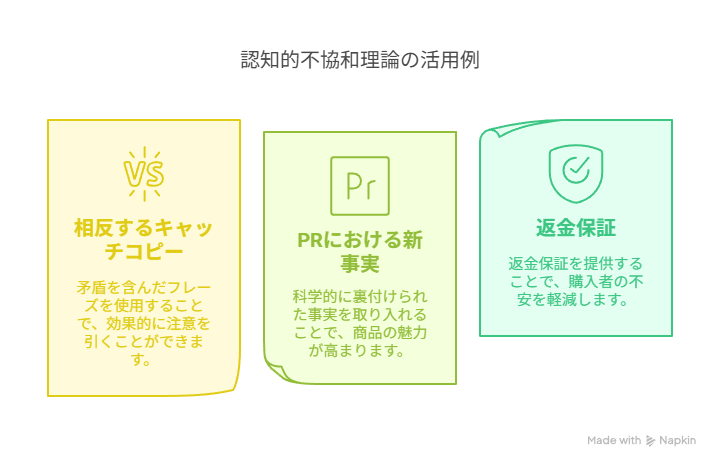

認知的不協和理論の活用例

相反する2つの事柄で作られたキャッチコピー

矛盾を含んだ文章は、キャッチコピーとして非常に効果的に作用します。例えば、「毎食ファストフード生活の私が、健康診断でオールAを取ったワケ」というコピーは、「健康」と「ファストフード」の相反する2つの事柄が読者に違和感を与え、関心を喚起することで、本文や商品説明への誘導につながります。

裏付けのある新事実が盛り込まれた商品PR

商品PRの文章は、詳細まですべて読んでもらうことがポイントとなりますが、そのためには消費者の目を引く新事実を示すことが効果的です。また、新事実は科学的根拠や社会的証明とともに提示することで、消費者を納得へと導くことができます。例えば、「皮膚科専門医も推奨。セラミトールX配合のこの美容液は、エイジングサインの改善に科学的に効果があると評価されています」という文章は、専門家の推奨や科学的効果など、効果に裏付けがあることを示しています。

購入者の不安感を解消する返金保証

アフターサービスや保証など、購入者の不安を解消する取り組みも、商品独自の価値に当てはまります。例えば、「万が一効果を感じられなかった場合、30日以内であれば全額返金します」というような施策は、「買って損をするかもしれない」という不安を軽減し、購買の後押しになります。

認知的不協和理論の注意点

「釣り」だと思われない工夫

大げさな表現や誇張された謳い文句だけでは、逆に消費者の信頼を失う可能性があります。例えば、「医者が絶対に教えたがらない真実」といった表現を用いても、内容が薄かったり既知の情報であれば「結局それか」という落胆を招きます。情報の正確性や、後続の説明内容との一貫性を常に確認しましょう。

過度な不安感の煽りに注意

不安を過度に煽る手法は一時的な注目を集めるものの、企業イメージや長期的な信頼関係を損なうリスクがあります。「このままだと老後は破産します」といった断定的な表現は、過剰に恐怖を煽る印象を与えかねません。消費者にネガティブな感情だけを残すことのないよう、前向きな解決策や希望を提示するようにしましょう。例えば、「老後が不安なら、月500円から始められる資産形成を。あなたのペースで安心を手に入れましょう」など、ポジティブな提案が消費者から好まれます。

認知的不協和理論のよくある質問(Q&A)

認知的不協和は誰にでも起こる現象ですか?

認知的不協和はすべての人に自然に起こる心理現象です。特に意思決定後の「本当にこの選択で良かったのか?」という後悔や迷いとして現れやすいとされています。

マーケティング以外の分野でも認知的不協和は活用されますか?

マーケティング以外でも、教育、政治、医療など多くの分野で活用されています。例えば、健康啓発では「喫煙は体に悪い」といった情報を提示し、不協和をきっかけに禁煙行動を促すといった使い方があります。

不協和を与えるだけで商品は売れますか?

不協和を引き起こすだけでは不十分です。重要なのは、その矛盾を納得に変える「解決策」や「価値」を一緒に提示することです。

BtoBマーケティングにも応用できますか?

認知的不協和理論はBtoBマーケティングにおいても活用できます。例えば、「既存のツールでは業務効率に限界がある」と問題提起したうえで、「当社ソリューションなら業務時間を半分にできます」といった形で矛盾と解決をセットで提示する手法が有効です。

まとめ

今回は、認知的不協和理論の概要からマーケティングへの活用方法まで詳しく解説しました。人は矛盾に直面すると、その不快感を解消しようと行動する傾向にあります。この傾向を活用することで、消費者の興味を引き、商品やサービスの価値を効果的に伝えることができますが、不安を煽りすぎたり誇張表現に走ったりしないよう、消費者視点での誠実なコミュニケーションを心がけることが大切です。皆さんも、ぜひこの心理効果を活かしたマーケティング戦略を立ててみてください。

“人は合理的に行動する”と思い込んでいませんか?

- 一言変えるだけで売上が2倍に?言い回しの魔法とは

- 比較表に“あの商品”を入れるだけで売れ筋が変わる?

- 3択にすると売れなくなる?価格表の落とし穴

プロが教える「人の行動原理」を、マーケティングに活かす方法を聞いてみませんか?もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

ポスト

ポスト シェア

シェア