【2025年最新】オープンイノベーションとは?定義や現状、成功させるポイントまで詳しく解説

現在、企業が競争力を維持し、新たな価値を創造するための手法として「オープンイノベーション」が注目されています。このアプローチは、企業の枠を越えて外部の知識や技術を活用し、革新を加速させるものです。伝統的な「クローズドイノベーション」とは異なり、オープンイノベーションは多様なプレイヤーとの協力を前提とするため、変化が激しい現代において大きな可能性を秘めています。本記事では、オープンイノベーションの定義や背景から、メリットとデメリット、さらに成功のポイントについて詳しく解説します。

目次

オープンイノベーションとは

オープンイノベーションの定義

オープンイノベーションとは、企業が新しい製品やサービスを開発する際に、自社だけでなく外部のリソースやアイデアを積極的に活用するイノベーション手法です。米カリフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェスブロー教授が2003年に提唱した概念で、「企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造する」というアプローチを指します。

具体的には、スタートアップとの協業、大学との共同研究、他業種企業とのアライアンス、さらにはユーザーを巻き込んだ製品開発など、様々な形態があります。マーケターにとって重要なのは、これらの取り組みを通じて、市場ニーズにより迅速かつ効果的に応えられる点です。

オープンイノベーションが注目される背景

オープンイノベーションが注目を集める背景には、以下のような要因があります。

まず、デジタル技術の急速な進化により、単独の企業だけではすべての技術やノウハウを持つことが困難になっています。特に、AI、IoT、ブロックチェーンなどの先端技術は、専門性が高く、開発にかかる時間とコストも膨大です。

次に、消費者ニーズの多様化と変化のスピードが加速しています。マーケターは、これまで以上にスピーディーな製品開発とマーケット投入を求められており、外部リソースの活用は、この課題を解決する有効な手段となっています。

さらに、新型コロナウイルスの影響で、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速し、従来の業界の垣根を超えた協業の必要性が高まっています。

クローズドイノベーションとの違い

従来型のクローズドイノベーションは、研究開発から製品化まですべてを自社内で完結させる手法です。これに対し、オープンイノベーションには以下のような特徴があります。

- スピード重視

自社にない技術やリソースを外部から調達することで、開発期間を大幅に短縮できます。マーケターにとって、市場投入のタイミングは極めて重要な要素であり、この点はオープンイノベーションの大きな利点といえます。 - コスト効率

すべての開発を自社で行う必要がないため、初期投資を抑えることができます。また、失敗リスクも分散できるため、新規事業への参入障壁を下げることができます。 - 市場視点の強化

外部パートナーとの協業により、異なる視点や知見を取り入れることができます。これは、製品開発だけでなく、マーケティング戦略の立案にも大きな影響を与えます。

マーケターにとってのオープンイノベーションは、単なる製品開発手法以上の意味を持ちます。それは、顧客との新しい関係性構築や、ブランド価値の向上にもつながる重要な戦略ツールとなっています。

オープンイノベーションのメリット、デメリット

メリット

メリットは大きく分けて次の4点が挙げられます。

- イノベーションの加速

外部の技術やアイデアを活用することで、製品開発のスピードが飛躍的に向上します。特に、スタートアップとの協業では、その機動力と革新的な発想を活かすことができ、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。 - リスクとコストの削減

研究開発費用を外部と分担することで、財務的なリスクを軽減できます。また、失敗した場合のダメージも最小限に抑えることが可能です。これにより、より大胆なイノベーションへのチャレンジが可能になります。 - 市場理解の深化

異なる業界のパートナーとの協業を通じて、新しい市場インサイトや顧客ニーズを発見できます。これは、マーケティング戦略の立案や、製品のポジショニングに大きな示唆を与えます。 - 人材・知識の補完

自社にない専門知識や技術を持つ外部パートナーと協業することで、社内リソースの不足を補うことができます。これは特に、AI、IoTなどの先端技術分野で重要です。

デメリット

- 知的財産の管理リスク

外部との協業では、機密情報や知的財産の管理が複雑になります。特に、複数の企業が関わるプロジェクトでは、権利関係の整理に時間とコストがかかる可能性があります。 - コミュニケーションコストの増加

異なる企業文化や価値観を持つパートナーとの協業には、意思疎通や調整に多大な労力が必要です。プロジェクトの進捗に影響を与える可能性もあります。 - 成果の不確実性

外部パートナーの選定や協業の形態によっては、期待した成果が得られない可能性があります。特に、長期的なプロジェクトでは、パートナーの経営状況の変化などのリスクも考慮する必要があります。 - 組織文化への影響

オープンイノベーションの導入は、既存の組織文化や業務プロセスに大きな変化をもたらします。社内の抵抗や軋轢が生じる可能性もあります。 - 品質管理の複雑化

複数の企業が開発に関わることで、品質管理が複雑になります。特に、最終製品の責任所在が不明確になりやすい点は注意が必要です。

オープンイノベーションは、適切に管理・運用することで、マーケティング活動に大きな価値をもたらす可能性を秘めています。そのためには、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、自社の状況に合わせた戦略を立てることが重要です。

オープンイノベーションの現状

プレイヤーの多様化

従来のオープンイノベーションは、大企業とスタートアップの協業が中心でしたが、現在では参加プレイヤーが大きく多様化しています。

新たなプレイヤーとしては、ベンチャーキャピタル(VC)やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)が積極的な役割を果たすようになりました。単なる資金提供者としてだけでなく、スタートアップと大企業をつなぐ「架け橋」として機能し、両者のマッチングや事業開発支援を行っています。

また、アクセラレータープログラムを提供する専門企業も増加しており、スタートアップの成長支援と大企業とのマッチングを効率的に進める仕組みが整備されつつあります。

デジタル技術の加速

デジタルトランスフォーメーション(DX)の流れは、オープンイノベーションの在り方も大きく変えています。

特に注目されているのが、APIエコノミーの拡大です。企業が自社のAPIを公開し、外部デベロッパーによる新サービス開発を促進する動きが活発化しています。金融分野ではオープンバンキングの広がりにより、フィンテック企業との協業が加速しています。

またコロナ禍を経て、オンラインでのマッチングイベントやピッチコンテストが一般化し、地理的な制約なく協業パートナーを見つけることが可能になっています。

社会課題への対応

近年のオープンイノベーションは、ビジネス価値の創出だけでなく、社会課題の解決にも重点が置かれるようになっています。

特にSDGsへの対応は、多くの企業にとって重要な経営課題となっており、環境技術、再生可能エネルギー、フードテック、ヘルスケアなどの分野で、業界の垣根を超えた協業が活発化しています。

また、地域活性化や少子高齢化対策など、地域特有の課題解決に向けたオープンイノベーションも増加しています。地方自治体や地域企業が中心となり、スタートアップや大学と連携したプロジェクトが各地で展開されています。

官民連携・公的支援の広がり

政府や地方自治体による支援策の充実も、オープンイノベーションの促進に寄与しています。

具体的には以下のような施策が展開されています。

- イノベーション創出に向けた補助金・助成金制度の拡充

- 規制緩和や特区制度を通じた実証実験の支援

- 公設試験研究機関による技術支援

- 産学官連携のためのプラットフォーム整備

特に注目されているのが、スマートシティプロジェクトです。都市のデジタル化に向けて、行政、民間企業、研究機関が一体となった取り組みが各地で進められています。

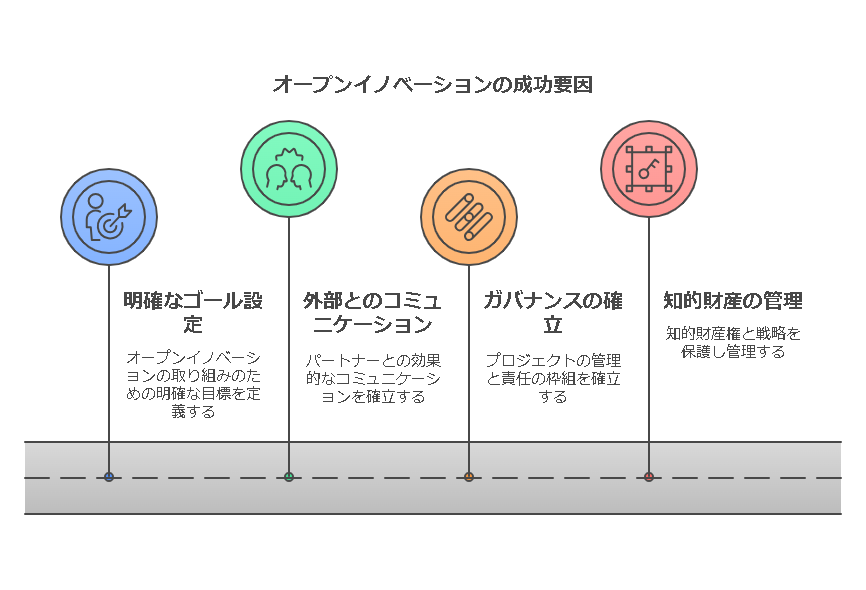

オープンイノベーションを成功させるポイント

明確なゴール設定

オープンイノベーションを成功に導く第一歩は、明確な目標設定です。

まず重要なのは、「なぜオープンイノベーションに取り組むのか」という根本的な問いに答えることです。単に流行だからという理由では、持続的な成果を得ることは困難です。以下の点について、具体的な目標を設定する必要があります。

- 創出したい事業価値の定義

- 達成したい市場でのポジション

- 獲得したい技術やケイパビリティ

- 目指すべきタイムライン

また、目標は定量的な指標(KPI)と定性的な成果の両面から設定することが望ましいです。これにより、プロジェクトの進捗管理がより効果的になります。

外部とのコミュニケーション

外部パートナーとの効果的なコミュニケーションは、オープンイノベーションの成否を分ける重要な要素です。

- パートナー選定時の留意点

- 互いの強みと弱みの明確な理解

- 文化的な親和性の確認

- 経営資源の補完関係の評価

- 長期的なビジョンの共有

- 効果的なコミュニケーション体制の構築

- 定期的な進捗共有の場の設定

- 意思決定プロセスの明確化

- 情報共有のルール策定

- 問題解決の手順の確立

特に重要なのは、双方向のコミュニケーションを確立することです。一方的な要求や指示ではなく、パートナーの意見や提案を積極的に取り入れる姿勢が必要です。

ガバナンスと知財管理の徹底

オープンイノベーションでは、適切なガバナンス体制と知的財産の管理が不可欠です。

- ガバナンス体制の整備

- プロジェクト推進体制の確立

- 責任と権限の明確化

- リスク管理プロセスの構築

- コンプライアンス体制の整備

- 知的財産管理のポイント

- 権利帰属の明確化

- 秘密保持契約の締結

- 特許戦略の策定

- ライセンス条件の整理

また、成果の取り扱いについても事前に明確な合意が必要です。

- 共同開発成果の帰属

- 第三者へのライセンス供与の可能性

- 改良技術の取り扱い

- 契約終了時の権利関係

オープンイノベーションを実践的なアプローチ

オープンイノベーションを成功に導くための実践的なアプローチとして、以下の施策が効果的です。

段階的なアプローチ

- 小規模なプロジェクトからスタート

- 成功体験の蓄積

- 段階的な規模拡大

社内体制の整備

- 専門チームの設置

- 評価制度の見直し

- 意思決定プロセスの効率化

継続的な改善

- 定期的な進捗レビュー

- フィードバックの収集と反映

- ベストプラクティスの共有

マーケターの役割として特に重要なのは、市場のニーズと技術シーズをつなぐ「翻訳者」としての機能です。社内外の関係者に対して、プロジェクトの価値を適切に伝え、理解を促進することが求められます。

これらのポイントを意識しながら、自社の状況に合わせた適切なアプローチを選択することで、オープンイノベーションの成功確率を高めることができます。ただし、すべての要素を完璧に整えてからスタートするのではなく、実践しながら改善を重ねていく姿勢も重要です。

まとめ

オープンイノベーションは、企業が単独での開発では得られないスピード感や多様性を実現するための強力な手段です。しかし、その成功には明確なゴール設定や外部との円滑なコミュニケーション、さらには知財管理の徹底といった多面的な取り組みが必要です。現状では、デジタル技術の進化や官民連携の広がりによって、オープンイノベーションの可能性はますます広がっています。企業がこの潮流をうまく活用し、社会課題の解決にもつながる革新を生み出していくことが期待されます。

この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら

ポスト

ポスト シェア

シェア