【2025年最新】コンセプトメイキングとは?具体的なステップや成功事例を解説

新しい商品やサービスを生み出すとき、あるいはブランドの方向性を決めるときに欠かせないのがコンセプトメイキングです。魅力的なコンセプトがあることで、ターゲットに刺さるメッセージを届けられるだけでなく、社内の意思統一やマーケティング戦略の軸としても機能します。

本記事では、コンセプトメイキングの基本的な考え方から、実際の作り方、成功事例までを網羅的に解説します。

目次

コンセプトメイキングとは?

コンセプトメイキングの定義

コンセプトメイキングとは、商品やサービス、ブランドなどの企画・開発において、核となる「概念」や「方向性」を明確にするプロセスを指します。単なるアイデア出しとは異なり、ターゲットや市場のニーズ、競合との差別化要因を踏まえて、「何を、誰に、どのように伝えるか」を具体化することが目的です。コンセプトが明確であれば、マーケティング戦略やプロモーション施策、商品デザインなども一貫性を持って展開できるため、ブランドの印象を強化し、消費者の共感を得やすくなります。

アイデアを形にする“設計図”としての役割

コンセプトメイキングは、単になんとなく良さそうなアイデアを提示するのではなく、そのアイデアが何を目的とし、どんな人に、どんな価値を届けるのかを明確にします。言い換えれば、コンセプトはプロジェクトの設計図のような役割を果たします。

例えば、新商品の開発においては、機能やデザインの方向性、ターゲットユーザー、訴求ポイントなどを一つの軸で統一するためにコンセプトが必要です。これにより、開発チーム、マーケティングチーム、営業チームが同じ方向を向いて取り組むことが可能になります。

ブランディング・商品開発・マーケティングへの影響

コンセプトメイキングがしっかり行われているかどうかは、ブランディングにも大きな影響を与えます。ブランドの価値観や世界観を一貫して伝えるには、コンセプトが明確であることが不可欠です。

また、商品開発においても、この商品は何のために存在するのかという問いに答えられるかどうかが、消費者からの共感を得られるか否かを左右します。さらに、マーケティング戦略を立てる際にも、コンセプトが明確であることで、広告やキャンペーン、SNS発信などのメッセージがぶれずに届きます。

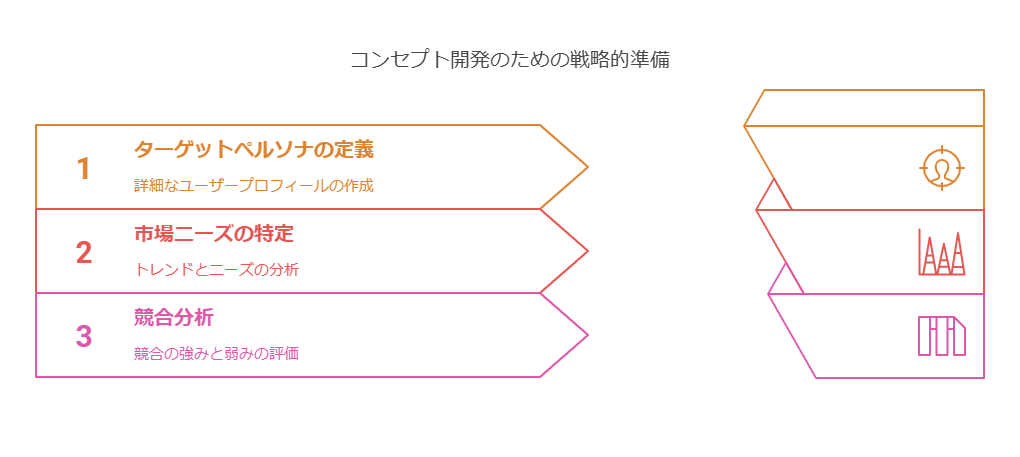

コンセプトを作る前に必要な準備

コンセプトを練り上げるには、いきなりいいアイデアを出すのではなく、しっかりとした準備が必要です。ここでは、コンセプトメイキングに入る前に押さえておくべき3つの準備について解説します。

ターゲット・ペルソナの明確化

まず重要なのが、ターゲットとなるユーザーの定義です。年齢や性別といった基本的な属性だけでなく、ライフスタイルや価値観、行動パターンなどを具体的に描いたペルソナを設定することで、よりリアルなユーザー像が浮かび上がります。

たとえば、20代の女性ではなく東京在住、SNSで美容情報を収集するトレンド志向の27歳OLといった具合に設定することで、どのような価値を提供すればよいかが見えてきます。

ペルソナについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

市場リサーチでニーズを把握する

ユーザーを理解したら、次に市場全体の動向を調査します。具体的には、業界のトレンドや消費者の購買行動、社会の価値観の変化などをリサーチし、自社の商品やサービスがどういったニーズに応えられるのかを把握することが大切です。

GoogleトレンドやSNS分析ツール、アンケート調査などを活用することで、リアルタイムな消費者インサイトを得ることが可能です。ここで得た情報は、コンセプトを現実に即したものにするための土台となります。

競合分析でポジショニングを考える

最後に行うべきは、競合他社の分析です。同じターゲット層を狙っている商品やサービスがどのようなコンセプトを打ち出しているのかを把握し、自社の差別化ポイントを明確にします。

競合と真っ向からぶつかるのではなく、あえて外す戦略も有効です。たとえば、多くのブランドが高級志向を打ち出している中で、手頃で気軽に楽しめるという逆の価値を打ち出すことで、明確なポジショニングを築くことができます。

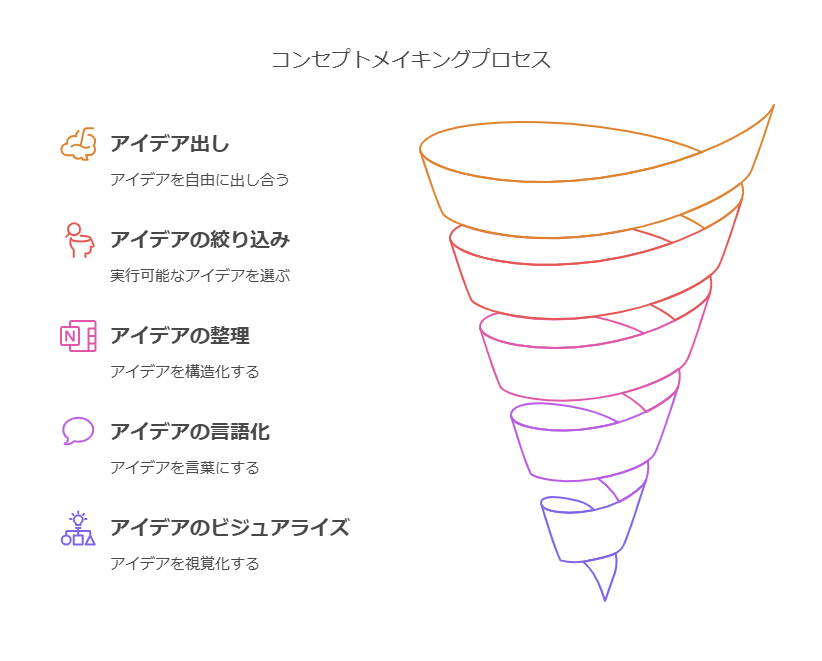

コンセプトメイキングの具体的ステップ

魅力的な商品やサービスを生み出すうえで、避けて通れないのがコンセプトメイキングです。しかし、いざコンセプトを作ろうと思っても、何から始めればいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。ここでは、実践的なコンセプトメイキングのステップを紹介します。

ブレスト・マインドマップなどでアイデア出し

最初のステップは、自由な発想でアイデアを出すフェーズです。代表的な手法には、ブレインストーミングやマインドマップがあります。

ブレストでは、チームで質より量を重視して、思いつく限りのアイデアを出し合います。否定せず、とにかく書き出すことがポイントです。一方、マインドマップは中心にキーワードを置き、そこから連想する要素を放射状に広げていく方法で、個人でも手軽に実践できます。

この段階では、こんなの無理かもと思うようなアイデアも歓迎です。後のステップで取捨選択するので、まずは頭の中の引き出しをすべて開けるイメージで取り組みましょう。

コンセプトの絞り込みと整理

次に、出てきたアイデアの中から実現性や独自性、ターゲットとの親和性が高いものを選び、コンセプト候補を絞り込みます。

このときに重要なのが自社らしさや競合との差別化ポイントを意識することです。市場やターゲットのニーズに応えつつ、他と被らない軸を探す作業になります。

さらに、選んだアイデアを整理して、構造的にまとめていきます。例えば、誰にどんな価値をどう届けるかといった要素ごとに分類して、情報の整理を行いましょう。

言語化とビジュアライズ

アイデアを整理したら、次はそれを言葉とビジュアルで表現します。コンセプトは社内外の関係者と共有する重要な要素なので、誰が見てもわかる形で言語化・視覚化することが求められます。

言語化の際は、専門用語を使いすぎず、シンプルで端的な表現を心がけましょう。キャッチコピーのような短文でインパクトを与えるのも効果的です。

また、必要に応じてビジュアル資料(図解、スライド、モックアップなど)を作成することで、コンセプトのイメージが具体的に伝わりやすくなります。

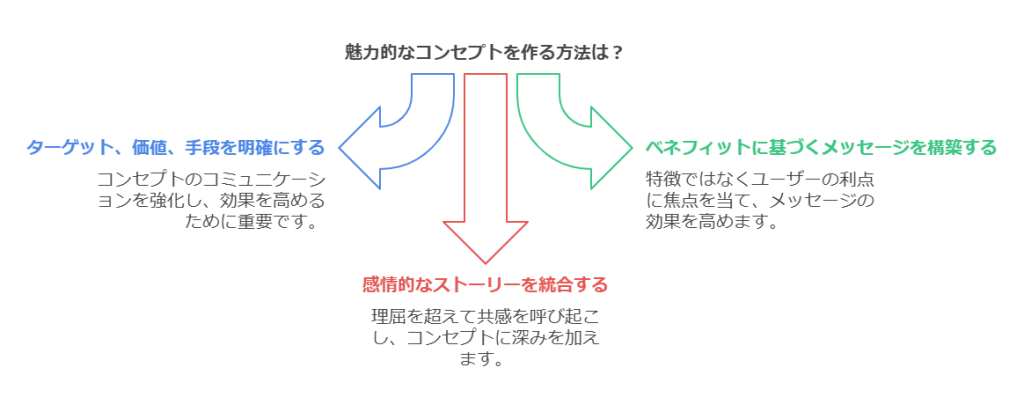

魅力的なコンセプトにするための3つの視点

ただコンセプトを作るだけでは不十分です。人の心を動かし、行動につなげる“魅力的な”コンセプトに仕上げるには、以下の3つの視点が欠かせません。

「誰に」「何を」「どうやって」を明確にする

コンセプトの核となるのが、誰に(ターゲット)、何を(価値)、どうやって(手段)を明確にすることです。この3つが曖昧だと、どんなに魅力的なアイデアでも伝わりません。

たとえば、忙しい30代のワーキングママに向けて、「5分で栄養満点の料理が作れる冷凍ミールキットを、スマホアプリで簡単注文できる」など、具体性のある表現にすることで、伝えたい価値が明確になります。

ベネフィットを中心にメッセージを組み立てる

ユーザーが求めているのは、商品の特徴(スペック)ではなく、それによって得られるベネフィット(利得)です。つまり、このサービスを使うとどんな良いことがあるのかを中心にメッセージを設計する必要があります。

たとえば、単に高性能のフィルター付き空気清浄機ではなく、花粉の季節も子どもが安心して過ごせる空間をつくれるといった具合に、使う人の未来を想像させる表現が効果的です。

感情に響く“ストーリー性”を取り入れる

人は理屈よりも感情で動く生き物です。だからこそ、コンセプトには“ストーリー”が求められます。商品の誕生背景や開発者の想い、使う人の人生がどう変わるかという物語があると、コンセプトに深みと共感が生まれます。

たとえば、自分の子どもに食べさせたいと思える離乳食がなかった。だから自分たちで作ったという背景があると、その商品の価値は数字以上のものになります。

成功事例から学ぶ優れたコンセプトの実例

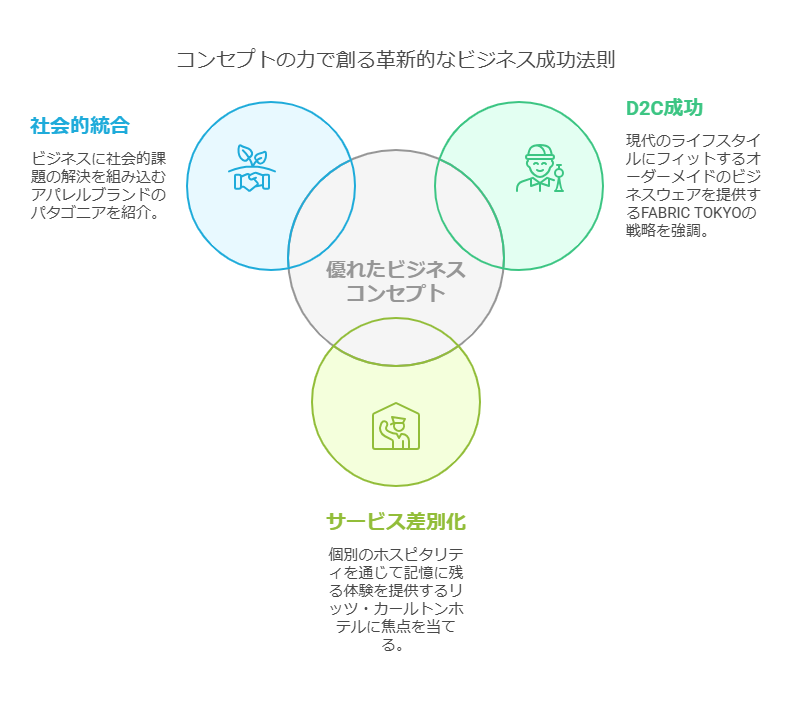

コンセプトメイキングは、ただのアイデアづくりではなく、ビジネスの根幹を支える設計思想として極めて重要です。しかし、理論だけではなかなかその本質をつかみにくいもの。そこで今回は、実際に市場で成果を上げた企業やブランドの事例を通じて、優れたコンセプトとは何かを学びましょう。D2Cブランド、サービス業、そして社会課題をテーマにした事業など、異なる分野の成功パターンを紹介します。

D2Cブランドの成功を支えたコンセプト

日本国内でも、コンセプトを武器にD2C市場で成功を収めているブランドが増えています。その代表的な例が、オーダーメイドのビジネスウェアを展開するFABRIC TOKYO(ファブリックトウキョウ)です。

ファブリックトウキョウは、Fit Your Life. というコンセプトを掲げ、現代のビジネスパーソンのライフスタイルにフィットするスーツを提供しています。最大の特徴は、オンラインで完結できるオーダーメイドという仕組みです。一度店舗で採寸すれば、次回からはスマホやPCでいつでもオーダー可能。従来の面倒、時間がかかる、価格が不透明といったオーダースーツの課題を解決しています。

また、生地の産地や縫製工場などの情報も積極的に開示し、透明性や品質への信頼感も高めています。価格は手頃ながら、着心地やフィット感には妥協しない設計で、多忙なビジネスパーソンを中心に支持を集めました。

この成功の背景には、テクノロジー×ファッションで業界の常識を変えるという、明確で共感性の高いコンセプトが存在します。ただスーツを売るのではなく、自分らしく働くための新しい選択肢を提示するというストーリーが、多くのユーザーの心を動かしたのです。

ファブリックトウキョウは、D2Cというモデルを活かしつつ、顧客体験全体を設計することで、差別化とリピーターの獲得に成功した好例といえるでしょう。

サービス業での差別化に効いたアイデア

サービス業においても、コンセプトの力が競合との差別化に大きく貢献する事例があります。たとえば、リッツ・カールトン・ホテルは、お客様一人ひとりに寄り添う、心からのホスピタリティを掲げることで、単なる高級ホテルではなく、記憶に残る体験を提供するブランドとして確立されました。

リッツ・カールトンのスタッフは、お客様の名を覚える、さりげない気配りを徹底するといった細やかな接客を通じて、非日常の特別感を演出しています。これは、ラグジュアリーとは何かという問いに対して、明確な答えを持つコンセプトによって支えられているのです。

このように、無形商材であるサービス業では、目に見える製品の代わりに体験そのものを商品とするため、コンセプトの明確さがそのままブランドの強みになります。

社会課題×ビジネスの融合事例

近年では、ビジネスに社会課題の解決を組み込むソーシャルグッドな取り組みも増えており、そこでも優れたコンセプトが成果を上げています。

たとえば、アパレルブランドのパタゴニアは環境保護をビジネスの核に据えるというコンセプトのもとに、製品開発から販売戦略までを一貫して設計しています。買わないことを勧める広告など、一見逆説的なマーケティングもこの理念に基づいており、顧客との信頼関係を強化しています。

また、日本国内ではおてつたびというサービスが注目されています。これは、地方の人手不と若者の旅のニーズをマッチングさせるプラットフォームで旅×地域課題解決というユニークなコンセプトを掲げ、地方創生と雇用促進を同時に実現しています。

このような事例に共通しているのは、社会的意義とユーザーの共感を両立させるコンセプトの強さです。単なる利便性や価格競争に頼らず、理念やストーリーを通じて長期的な支持を得ています。

まとめ

コンセプトメイキングは、単なる思いつきではなく、ターゲット・市場・競合といった情報を元に戦略的に組み立てるべきものです。しっかりとした準備をし、ステップを踏んで構築されたコンセプトは、ブランドやサービスに明確な個性とメッセージを与え、競争の激しい市場でもしっかりと存在感を示すことができます。 さらに、成功事例から学べるように、誰に何をどう届けるかという視点や、感情に訴えるストーリー性は、コンセプトの説得力を一段と高めます。

これから新しい価値を創出したいと考えている方は、ぜひこの記事の内容を参考に、自分たちだけの強いコンセプトを築いてみてください。

この記事を読んだ方におすすめの記事

ポスト

ポスト シェア

シェア