【2025年最新】ジョイントベンチャーとは?マーケティング視点で成功戦略やこれまでの事例を解説

ビジネスの成長を目指す中で、自社のリソースだけでは限界を感じる場面は少なくありません。そんなとき、有力な選択肢のひとつが「ジョイントベンチャー(JV)」です。本記事では、ジョイントベンチャーの基本的な定義から、M&Aや業務提携との違い、さらにメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。加えて、ブランディングやデジタルマーケティングにおける活用法、実際の成功事例、そして失敗を防ぐためのポイントまで解説していきます。

目次

ジョイントベンチャー(JV)とは?

ジョイントベンチャーの定義

ジョイントベンチャーは、二つ以上の独立した企業が共同で新しい法人を設立し、共通の事業目標を追求する形態を指します。各企業は出資比率に応じて経営権や利益配分を決定し、共同で経営を行います。

M&Aや業務提携との違い

ジョイントベンチャーは、M&A(合併・買収)や業務提携とは異なる特徴を持ちます。M&Aは、一方の企業が他方の企業を買収または合併し、完全に統合する手法です。これにより、買収された企業は独立性を失い、買収企業の一部となります。一方、ジョイントベンチャーでは、参加企業が独立性を保ちながら新たな法人を設立し、共同で事業を展開します。

業務提携は、複数の企業が特定の事業分野で協力関係を築く形態ですが、新たな法人を設立しない点でジョイントベンチャーとは異なります。業務提携は、資本関係を伴わず、各企業が独立性を維持しながら協力する柔軟な形態です。

ジョイントベンチャーのメリット

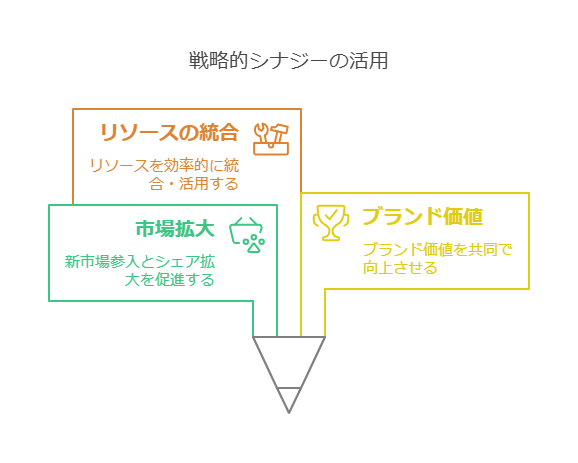

市場拡大

ジョイントベンチャーは、各企業が持つ市場や販路を共有することで、新たな市場への参入や既存市場でのシェア拡大を可能にします。例えば、ある企業が海外市場に進出する際、現地企業とジョイントベンチャーを組むことで、現地の市場知識やネットワークを活用し、スムーズな進出が期待できます。

ブランド価値向上

複数の企業が協力することで、各社のブランド価値を高めることができます。例えば、技術力の高い企業とブランド力のある企業が共同で製品を開発・販売することで、消費者からの信頼性や認知度が向上します。

リソースの有効活用

各企業が持つ資金、技術、人材などのリソースを共有・統合することで、効率的な事業運営が可能となります。これにより、単独での事業展開よりもコスト削減や開発期間の短縮が期待できます。

これらの3つのメリットをどのように活用するかは、後述の「ジョイントベンチャーの活用法」で詳しく解説します。

ジョイントベンチャーのデメリット

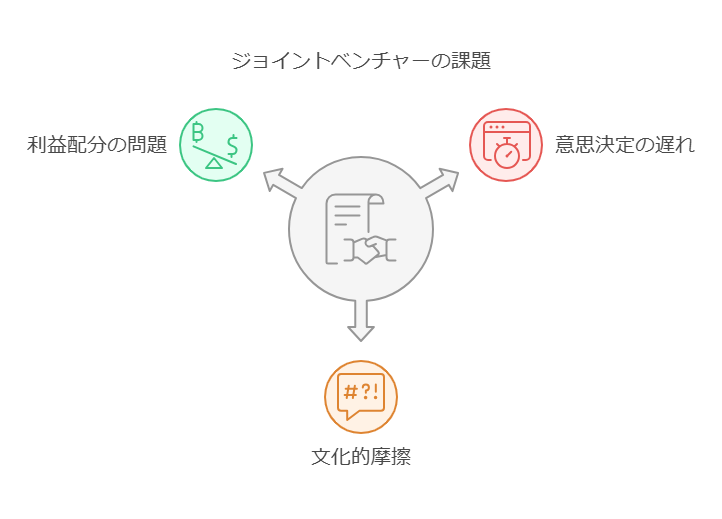

意思決定の遅れ

複数の企業が関与するため、意思決定プロセスが複雑化し、迅速な対応が難しくなることがあります。特に、各企業の意見が対立した場合、合意形成に時間がかかることがあります。例えば、出資比率が50:50の場合、意見の相違が生じた際に膠着状態に陥るリスクがあります。

企業文化の違いによる摩擦

参加企業間で企業文化や経営スタイルが異なる場合、コミュニケーションの齟齬や組織内の摩擦が生じる可能性があります。これにより、業務効率の低下や従業員のモチベーション低下が懸念されます。例えば、日米国際ジョイントベンチャーにおいて、企業文化の衝突と再構築が組織成果に影響を及ぼすケースが報告されています。

利益配分の課題

利益配分に関する合意が不十分な場合、各企業間で不満が生じる可能性があります。特に、出資比率や貢献度に応じた公平な利益配分が行われない場合、パートナーシップの継続が難しくなることがあります。例えば、出資比率に基づく利益配分が一般的ですが、各社の貢献度の違いにより調整が必要となるケースもあります。

ジョイントベンチャーの活用法

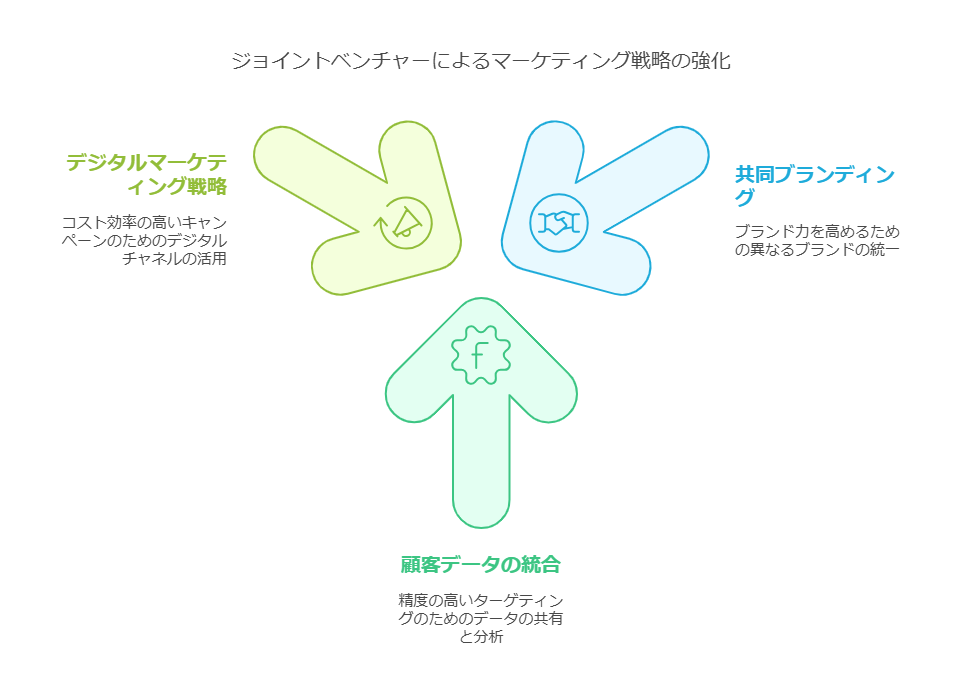

共同ブランディングとプロモーション戦略

ジョイントベンチャーは、単なる資本提携にとどまらず、ブランド戦略においても大きな効果を発揮します。たとえば、異なる業界に属する企業同士が、それぞれの強みを生かして共同ブランディングを行うことで、相乗効果を生み出します。

特にプロモーション戦略では、各企業の既存チャネルを活用したクロスプロモーションが有効です。たとえば、大手家電メーカーとファッションブランドが協業し、限定コラボ製品をSNSで同時発信することで、異なる顧客層にリーチすることができます。このように、ジョイントベンチャーによるブランディングは、マーケティング面でも非常に有効な手法といえます。

顧客データの活用とターゲット市場の拡大

現代のマーケティングでは、顧客データの活用が成功の鍵を握っています。ジョイントベンチャーにおいては、各社が保有する顧客情報や購買履歴、行動データを統合・分析することで、より精度の高いターゲティングが可能になります。

たとえば、小売業とIT企業がジョイントベンチャーを組むことで、購買履歴をもとにしたレコメンド機能やパーソナライズ広告の精度を向上させることができます。また、地域に強い企業と全国展開を目指す企業が協業することで、エリアマーケティングによる市場拡大も実現します。

デジタルマーケティングとの組み合わせ

ジョイントベンチャーは、デジタルマーケティングとの親和性が高く、SNS広告やリスティング広告、インフルエンサーマーケティングなどを活用する際に、費用対効果の高いキャンペーンを展開できます。

たとえば、インフルエンサーと共同でライブコマースを実施するケースでは、それぞれの企業が持つフォロワー層に対して同時にアプローチでき、新規顧客の獲得と既存顧客のエンゲージメント向上が期待されます。

ジョイントベンチャーの成功事例

異業種コラボによる市場拡大

代表的な例として、「ユニクロ × ビックカメラ」の共同出店「ビックロ」が挙げられます。アパレルと家電という異なる業種が手を組むことで、両社の客層が重なり合い、相互送客による売上増加に成功しました。

また、食品メーカーとフィットネス企業が協業し、健康志向のプロテインスナックを開発・販売した事例もあります。このように、異業種間のジョイントベンチャーは新しい市場の創出につながる可能性を秘めています。

中小企業同士のジョイントベンチャー成功例

中小企業にとっても、ジョイントベンチャーは成長戦略として有効です。たとえば、地域の老舗和菓子店と若手クリエイターが協業し、伝統とデザインを融合させた新ブランドを展開。SNSで話題となり、若年層の新規顧客獲得に成功しました。

また、地方の製造業者が協力してクラウドファンディングで商品開発を行い、全国展開に繋げたケースもあります。このようなジョイントベンチャーは、資金やノウハウが限られた中小企業にとって、大きなビジネスチャンスとなります。

失敗しないためのポイント

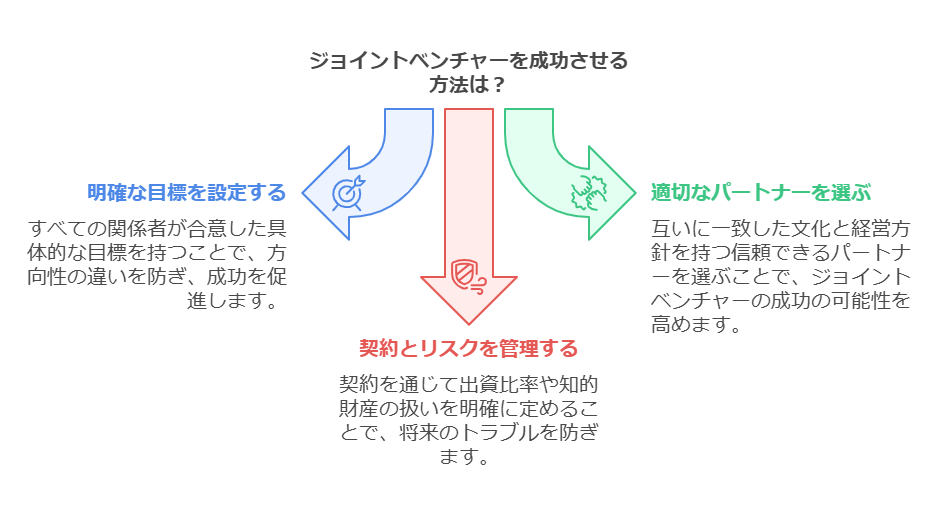

目標設定の明確化と合意形成

ジョイントベンチャーの成否は、最初の段階でどれだけ明確な目標を設定し、各社が合意しているかにかかっています。目標が曖昧なまま進めると、運営中に方向性の違いが表面化し、トラブルの原因になります。

事業の目的、達成したい成果、KPI(重要業績評価指標)などを具体的に定義し、それを文書化して全関係者で共有することが不可欠です。

適切なパートナー選定の方法

パートナー選びは、ジョイントベンチャーの成功を左右する重要な要素です。技術力や販売チャネルの有無だけでなく、企業文化や経営方針が一致しているかどうかも重要です。

信頼関係を築けるかどうかを見極めるために、まずは小規模なプロジェクトで協業してみる「試験的ジョイントベンチャー」を行うのも有効な手段です。また、第三者によるデューデリジェンスを通じて、相手企業の財務状況やコンプライアンス体制をチェックすることも推奨されます。

契約やリスク管理の重要性

ジョイントベンチャーでは、契約によるリスク管理が極めて重要です。出資比率や経営権の配分、利益分配のルール、解消時の対応などを明確に取り決めておくことで、後々のトラブルを防げます。

また、知的財産や機密情報の取り扱いについても事前にルールを設けておくことで、不正使用や情報漏洩のリスクを抑えることが可能です。必要に応じて、弁護士など専門家のアドバイスを受けながら契約書を作成することが望ましいでしょう。

まとめ

ジョイントベンチャーは、企業が持つ強みを掛け合わせることで新たな市場を切り拓き、ブランド価値や経営効率を高める優れた手法です。一方で、リスクも伴うため、目標設定やパートナー選定、契約内容の整備などを丁寧に行う必要があります。

特にデジタルマーケティングやデータ活用の領域では、ジョイントベンチャーがもたらす可能性は広がっており、今後ますます注目されるビジネス戦略となるでしょう。

この記事を読んだ方におすすめの記事

ポスト

ポスト シェア

シェア