【2025年最新】ブランドセーフティーとは?広告主が絶対に押さえるべきリスク管理の基本

広告出稿における「ブランドセーフティー」という概念は、デジタル広告が主流となった現代において、ブランド価値を守るために欠かせない要素です。不適切なコンテンツの隣に広告が表示されることによって、企業イメージにダメージを与える事例も少なくありません。

この記事では、ブランドセーフティーの基本から具体的な活用シーン、仕組み、そして導入時に注意すべきポイントまでを徹底解説します。広告運用に携わるマーケターはもちろん、これから広告戦略を立てようとしている方にも役立つ内容です。

ブランドセーフティーとは?

ブランドセーフティーの定義

ブランドセーフティーとは、広告が表示される掲載面(媒体やコンテンツ)の内容が、企業や商品のブランドイメージを損なわないように管理・制御する考え方のことです。特にディスプレイ広告や動画広告など、コンテンツとの関連性が強い配信形式において重要視されます。

広告が暴力的、差別的、ポルノ的、虚偽的な情報の近くに掲載されると、ユーザーに悪い印象を与え、企業への信頼を大きく損ねてしまう可能性があります。ブランドセーフティーはこうしたリスクを回避し、広告の信頼性を維持するための施策です。

ブランドセーフティーの役割

ブランドセーフティーの主な役割は、以下の2点に集約されます。

・ブランドイメージの保護

・広告効果の最大化(ユーザーの安心感や信頼感を高めることでクリック率やCVR向上に寄与)

リスクのあるコンテンツに広告が表示されることで、短期的なパフォーマンスは上がっても、長期的なブランド構築に悪影響を及ぼす場合もあります。ブランドセーフティーは、こうした“目に見えない損失”を未然に防ぐ仕組みです。

ブランドセーフティーとブランドスーツアビリティの違い

混同されやすいのが「ブランドスーツアビリティ(Brand Suitability)」です。これは単に“不適切ではない”という基準を超え、「そのブランドに最も適した」掲載面を選ぶ概念です。

例えば、ある健康食品ブランドがニュースメディアに広告を掲載する場合、「ブランドセーフティー」では暴力事件の記事と同じページを避けるよう管理します。一方「ブランドスーツアビリティ」では、健康・美容関連の記事の中でも、特にポジティブな話題の中で広告が表示されるよう配慮します。

ブランドセーフティーの活用シーン

ディスプレイ広告・動画広告の配信

YouTubeやニュースサイトなどのディスプレイ広告では、掲載面の内容と広告が視覚的に並ぶため、ブランドセーフティー対策が特に重要です。たとえば、YouTubeでは動画の内容に応じて広告表示を自動で最適化する機能がある一方で、コンテンツの品質チェックを怠るとブランド毀損のリスクも高まります。

プログラマティック広告の運用時

プログラマティック広告は、自動で広告枠の入札・配信が行われるため、予期せぬコンテンツに広告が表示されるリスクが伴います。そのため、事前にブラックリストやホワイトリストを設定し、特定のサイトやコンテンツカテゴリに広告が表示されないよう制御する必要があります。

SNS広告でのブランド保護

X(旧Twitter)やInstagramなど、ユーザー投稿型のプラットフォームでは、投稿内容と広告が隣接する形で表示されるケースが多く、個人の発言内容との関連性にも注意が求められます。SNS側でもブランドセーフティー対策を強化しており、広告主が「不適切と判断する表現」をフィルタリングする機能などが提供されています。

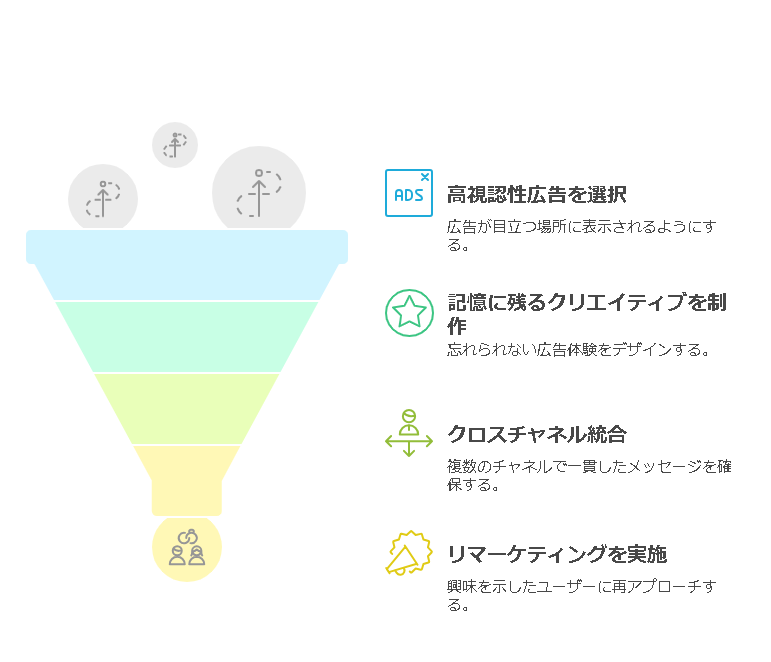

ブランドセーフティーの仕組みと構成要素

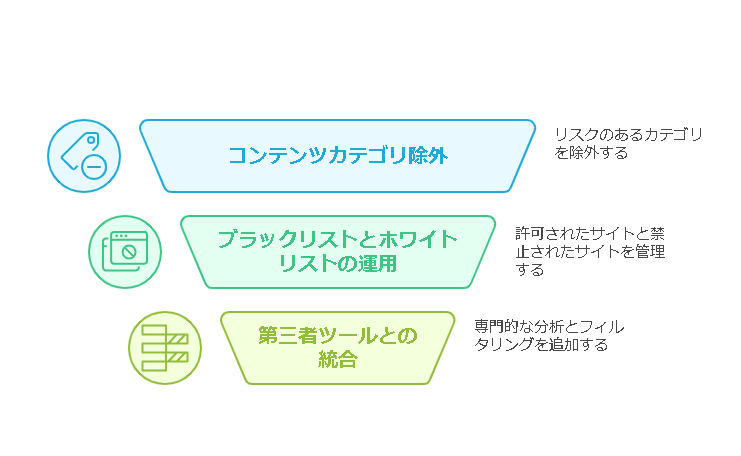

コンテンツカテゴリの除外設定

広告配信プラットフォームでは、暴力、薬物、ギャンブル、成人向けなどのカテゴリを事前に除外設定することができます。これにより、広告が自動的にリスクのあるコンテンツに表示されることを防止します。

ブラックリストとホワイトリストの運用

ブラックリストとは、広告を表示させたくないURLやドメインのリスト。一方、ホワイトリストは表示しても問題ないと判断されたサイトのリストです。ブランドセーフティーのレベルを高めたい場合には、ホワイトリスト運用が効果的です。

第三者ツールとの連携

IAS(Integral Ad Science)やDoubleVerifyなど、ブランドセーフティーを専門に提供する第三者ベンダーのツールを活用することで、より高度なコンテンツ分析やフィルタリングが可能になります。AIを用いた自然言語解析で記事内容を判断し、広告掲載可否を判断する仕組みも増えています。

実践時の注意点と最適化のコツ

「過剰フィルター」によるリーチ損失を避ける

ブランドセーフティーを強化しすぎると、広告の表示機会が著しく減少し、ターゲットへの到達率が下がるリスクもあります。すべてのリスクをゼロにするのではなく、「許容範囲」を明確にし、リーチとのバランスをとることが大切です。

ターゲットや業種に合わせた柔軟な設計

ブランドイメージの基準は、企業や商品によって異なります。例えば、エンタメ系のブランドであれば、多少刺激的なコンテンツとの隣接も許容されることがあります。一方で、金融や医療系ではより厳格な管理が求められるケースもあります。

定期的なレビューとPDCAが鍵

ブランドセーフティーは一度設定すれば完了というものではありません。広告配信のデータをもとに、定期的な見直しや除外ルールの更新を行うことで、より効果的かつ安全な広告運用が実現できます。

まとめ

ブランドセーフティーは、企業の信頼性やブランド価値を守るために欠かせない考え方です。単なるリスク回避ではなく、広告の成果を最大化するための「戦略的な保護策」として、今後ますます注目されるでしょう。広告運用においては、過度な制限とリーチのバランスを保ちつつ、常に最適なコンテンツ環境を目指すことが成功の鍵となります。

ポスト

ポスト シェア

シェア