【2025年最新】プロセスエコノミーとは?注目される理由と成功事例を徹底解説

近年、完成品だけではなく制作過程そのものに価値が生まれる新たな経済のかたちがプロセスエコノミーです。SNSやライブ配信の普及を背景に、モノづくりの裏側や挑戦の軌跡を公開することで、共感や応援が広がり、ブランドや個人に新しい可能性をもたらしています。この記事では、プロセスエコノミーの基本概念から、注目されている理由、メリット・デメリット、成功のためのポイントや具体的な事例まで、幅広く解説します。

目次

プロセスエコノミーとは?

プロセスエコノミーの意味と基本概念

プロセスエコノミーとは、成果物ではなく制作過程そのものに価値を見出し、共有・販売していく経済の考え方です。これまでのビジネスでは、完成品が価値の中心とされてきましたが、プロセスエコノミーでは、商品やサービスが完成するまでの試行錯誤や努力、物語を含むプロセスが評価されます。たとえば、アーティストが作品を作る様子を公開する、起業家がスタートアップの立ち上げ過程を発信するなどがその例です。透明性と共感性が重視される現代において、プロセスは新たなブランド価値として注目されています。

プロダクトアウトからプロセスシェアへ

従来のプロダクトアウト型ビジネスは、企業側が自信を持って完成させた商品を市場に投入するスタイルです。しかしこの手法では、顧客のニーズとズレることもしばしばありました。一方、プロセスエコノミーでは、制作過程をリアルタイムで共有することで、ファンや顧客の声を取り入れながら進化する共創型のアプローチが可能です。結果として、完成前から支持を得られるだけでなく、関与したユーザーの愛着も高まります。これはまさに、プロダクトアウトからプロセスシェアへのパラダイムシフトといえるでしょう。

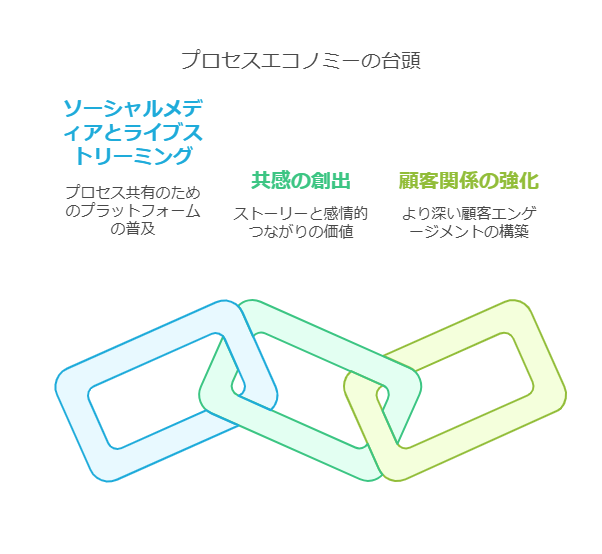

プロセスエコノミーが注目されている理由

SNSとライブ配信の普及

プロセスエコノミーの拡大には、SNSやライブ配信の普及が大きく貢献しています。YouTubeやInstagram、TikTokなどのプラットフォームでは、誰もが簡単に制作過程を記録・発信できます。特にライブ配信は、視聴者とリアルタイムで交流しながら進行できるため、まさに今を共有することが可能です。この双方向性が、ユーザーの参加意識を高め、プロセスそのものへの価値を形成しています。

共感が価値を生む時代背景

現代の消費者は、単なるモノやサービスだけでなく、そこに込められた想いやストーリーに価値を感じます。特にZ世代を中心に、応援したい人から買いたい共感できる人とつながりたいという心理が強くなっています。プロセスエコノミーは、制作背景をオープンにすることで、共感の輪を広げ、支持を獲得する手段となるのです。この共感経済は、インフルエンサーやクリエイターだけでなく、企業ブランディングにも大きな可能性を秘めています。

顧客との関係構築における強み

プロセスを共有することで、企業や個人は顧客とより深い関係を築けます。制作過程に触れた顧客は、ただの購入者ではなく共に作り上げた者として関係性を持ちます。その結果、ファン化やリピート率の向上、クチコミによる自然な拡散が期待できます。また、フィードバックをリアルタイムで受け取ることができるため、プロダクトやサービスの改善スピードも加速します。つまり、プロセスエコノミーは、長期的なブランド価値の構築にも寄与するのです。

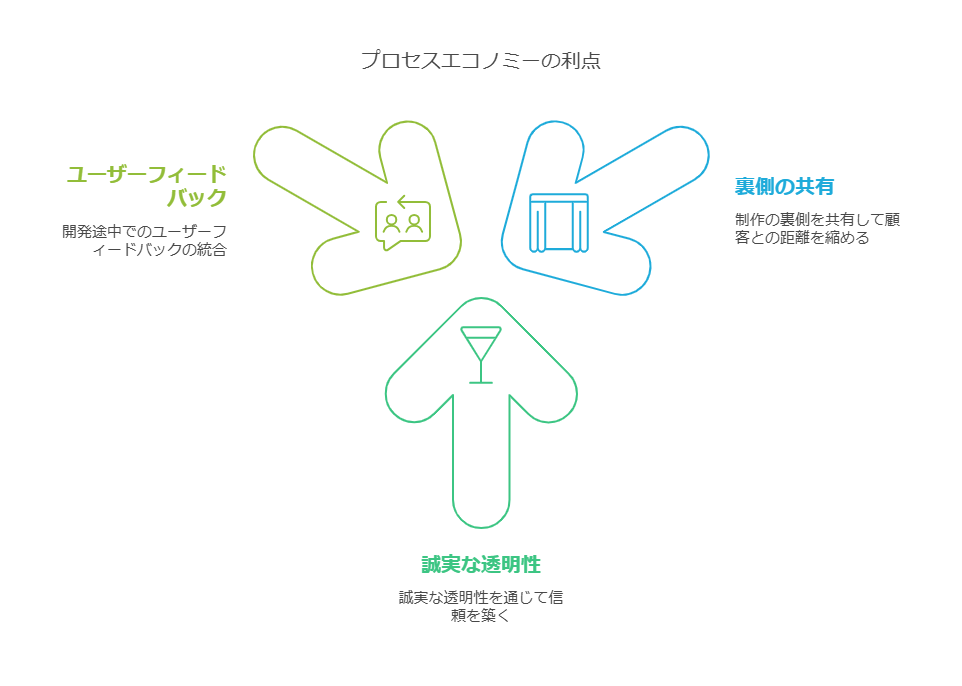

プロセスエコノミーのメリット

ブランドやファンコミュニティの強化

プロセスエコノミーの大きな利点の一つは、ブランドやファンコミュニティの強化です。制作の裏側や取り組みの姿勢を共有することで、顧客やファンとの心理的距離が縮まり、信頼関係が生まれます。完成品だけでなく、そこに至るまでの挑戦や葛藤も含めて共感されることで、ブランドに対する愛着が深まり、長期的なファンを育成する土壌ができます。結果として、単なる消費者ではなく応援者としての関係が築かれ、リピート購入や口コミによる拡散効果も期待できます。

透明性による信頼獲得

制作プロセスを公開することは、企業やクリエイターの姿勢を可視化することでもあります。不透明なビジネス運営に対して不信感を抱きやすい現代の消費者にとって、誠実にプロセスを示すことは信頼につながります。特にサステナビリティやエシカル消費に関心が高まる中で、どのようにつくられているかを知ることは購入判断の重要な要素となっています。透明性はブランドの信頼性を高める強力な要素として機能します。

開発途中でのフィードバックが反映できる

プロセスエコノミーでは、制作途中でユーザーの声を取り入れることが可能です。従来の完成品を見せるスタイルとは異なり、試作段階から反応を確認し、方向性を調整することで、よりニーズに合った商品やサービスの開発ができます。これにより無駄な工程を省けたり、完成前にファンを獲得したりすることも可能となり、開発効率とマーケティングの両面でのメリットが得られます。

プロセスエコノミーのデメリット

炎上リスクやプライバシーの問題

制作過程を公開するという性質上、発信内容がSNSなどで一部切り取られたり、誤解を招いたりするリスクも存在します。特に個人や少人数チームで運営している場合、ネガティブな反応が大きな打撃になる可能性もあります。また、制作中の現場や関係者のプライバシーが不用意に晒されるケースもあり、細心の注意が必要です。発信のタイミングや内容に戦略性を持たせることが求められます。

作業負担の増加

プロセスを記録し、発信すること自体が新たな作業負担になります。制作そのものに集中したいクリエイターや開発者にとって、コンテンツの撮影、編集、投稿といった作業は時間とエネルギーを要するため、本来の業務に支障をきたす恐れもあります。特にリソースが限られている個人や中小企業では、どこまで公開するかのバランスを取ることが重要です。

機密情報と著作権の管理の難しさ

制作過程をオープンにすることで、企画やアイデアが他者に模倣されるリスクも発生します。特に技術やデザイン、マーケティング戦略などの情報を公開する際には、どの部分を開示するか慎重な判断が必要です。また、制作途中に使用する素材や外部コンテンツの著作権にも注意が必要で、意図せず権利侵害になるケースもあります。法的リスクを回避するためにも、情報管理の体制整備が欠かせません。

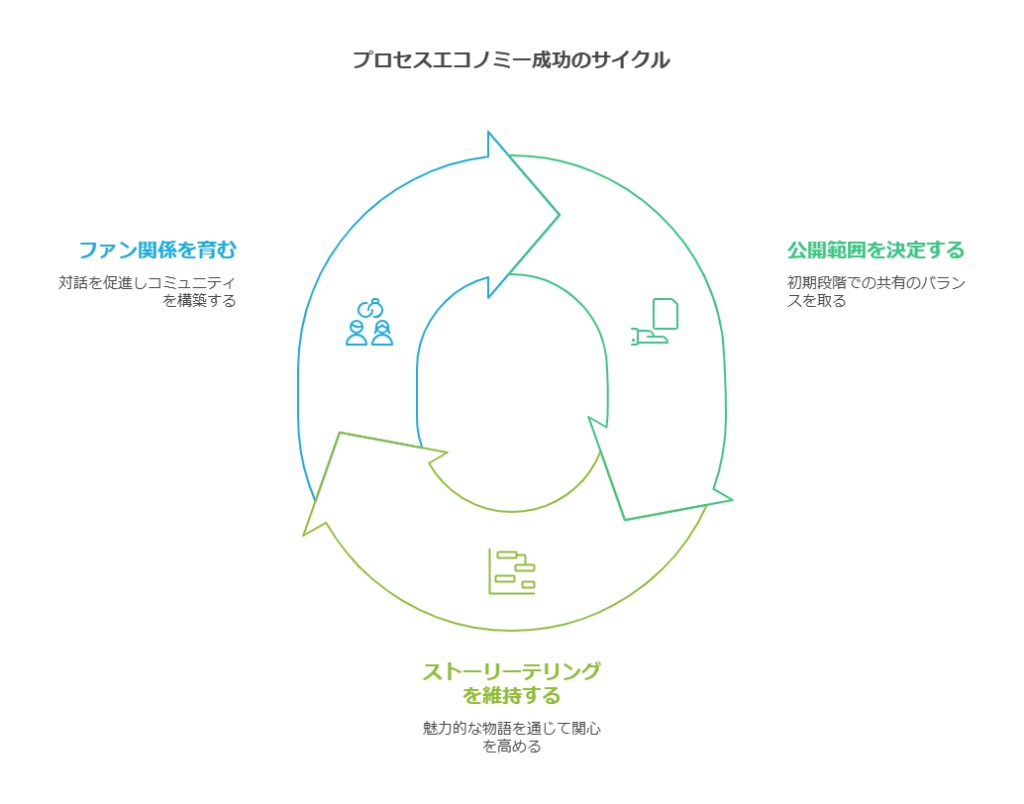

プロセスエコノミーを成功させるポイント

どこから公開するか決める

プロセスエコノミーを始める上で最初に重要なのは、どの段階から、どの範囲まで公開するかを明確にすることです。アイデア段階から共有することで共感を得られる一方、あまりにも初期の情報を出しすぎると方向性がブレたり、外部に真似されるリスクもあります。制作の初期構想、中間の試作、仕上げの工程など、自身の目的やリソースに応じて公開範囲をコントロールすることが、プロセスエコノミー成功の第一歩です。

継続性・ストーリーテリング

プロセスを発信する際には継続性とストーリーテリングが不可欠です。単発の情報発信では関心が持続しにくいため、定期的な更新を通じてプロジェクトの進捗を追える形にしましょう。また、成功や失敗といったドラマ性を含めて伝えることで、見る人の感情を動かしやすくなります。プロセスを単なる報告ではなく物語として届ける意識が、ファンの共感と熱量を引き出します。

ファンとの関係性を育むコツ

プロセスを公開することで、ファンとの交流が生まれやすくなります。ただし、一方的な情報発信ではなく、コメントへの返信やアイデアの反映など、双方向の関係を意識することが大切です。視聴者やフォロワーが自分もこのプロジェクトの一部だと感じられるような関わり方ができれば、より強固なファンコミュニティの形成につながります。継続的な対話こそが、関係性を深める鍵です。

プロセスエコノミーの成功事例

人気YouTuberの制作過程公開

YouTubeでは、多くのクリエイターが動画の企画立案から撮影、編集、公開までの流れをあえて見せることでファンの興味を引いています。特に動画制作にかけるこだわりや裏側の苦労を共有することで、応援したいという気持ちを生み出す要因となっています。結果としてファンとの絆が強まり、再生数や登録者数の増加にもつながっています。

クラウドファンディングとプロセス公開

クラウドファンディングでは、資金調達だけでなく、プロセス公開が支援者との信頼関係構築に直結します。プロジェクトの背景や進捗状況を丁寧に伝えることで、支援者は応援しているという実感を持つことができます。途中経過の共有やリターンの制作過程公開など、プロセスを積極的に見せることで、より多くの支援と共感を集めた事例が数多くあります。

オーディション番組

テレビや配信サービスで放送されるオーディション番組も、プロセスエコノミーの成功例のひとつです。候補者たちが成長していく姿や舞台裏の努力が視聴者の感情を動かし、番組終了前からすでに多くのファンを獲得するケースもあります。視聴者は成長の物語を追体験することで、単なる視聴者から支援者へと変わっていくのです。

まとめ

プロセスエコノミーは、完成品だけに依存せず、過程を価値として発信する新たなマーケティング戦略です。ブランドのファン化や透明性による信頼獲得など多くのメリットがある一方で、炎上リスクや情報管理の課題も伴います。しかし、戦略的にプロセスを設計・発信し、ファンと信頼関係を築いていくことで、他にはない独自のブランド体験を提供することができます。これからの時代、プロセスを“売る”ことが、競争優位を築くカギになるかもしれません。

この記事を読んだ方におすすめの記事

ポスト

ポスト シェア

シェア