【2025年最新】リードナーチャリング(顧客育成)とは?その定義、手法、成功の秘訣を徹底解説!

新規顧客を獲得できても受注率が上がらない場合は、「リードナーチャリング」ができていない可能性があります。リードナーチャリングは、日本ではまだあまり浸透していませんが、BtoBマーケティングにおける重要な手法として注目されています。この記事では、リードナーチャリングの概要や流れ、具体的な手法、成功させるポイントを解説します。

リードナーチャリングとは?意味や目的をわかりやすく解説

リードナーチャリングとは、 Webサイトや展示会から得た見込み顧客に対し、継続的なアプローチを行うことで関係性を構築し、購買意欲を高めて最終的に受注につなげるマーケティング手法です。

リード(sales lead)は「見込み顧客」、ナーチャリング(nurturing)は「育成」という意味で、リードナーチャリングは「顧客育成」を意味します。

リードナーチャリングの重要性

近年、BtoBマーケティングではリードナーチャリングが非常に重視されています。その理由は、インターネットの普及により、企業担当者が商品やサービスを購入する前に、比較・検討するケースが増えているためです。そのため、購入までの検討期間が長くなり、購買プロセスが複雑化しています。このような購買プロセスの変化に対応するために、リードナーチャリングが必要とされています。

また、リードナーチャリングは、以前商談をしたものの失注してしまった顧客や、受注見込みが低く放置されている休眠顧客に対しても有効です。競合他社に顧客を取られてしまう前に再度アプローチすることで、受注に結び付けることができます。

さらに、リードナーチャリングによって、顧客の購入意欲が高まったタイミングで再アプローチすることで、効率的に受注につなげることができます。

BtoBマーケティングの基本プロセスと戦略的意義

リードナーチャリングは、BtoBマーケティングのプロセスの一つとして、顧客生涯価値(LTV)を最大化する重要なプロセスです。近年のBtoB購買行動調査(Gartner)によると、購買決定に至るまでに平均6~12ヶ月を要し、その過程で10件以上のコンテンツ接触が発生することが明らかになっています。こうした環境下では、体系的な顧客育成戦略(リードナーチャリング)が競合優位性を左右します。

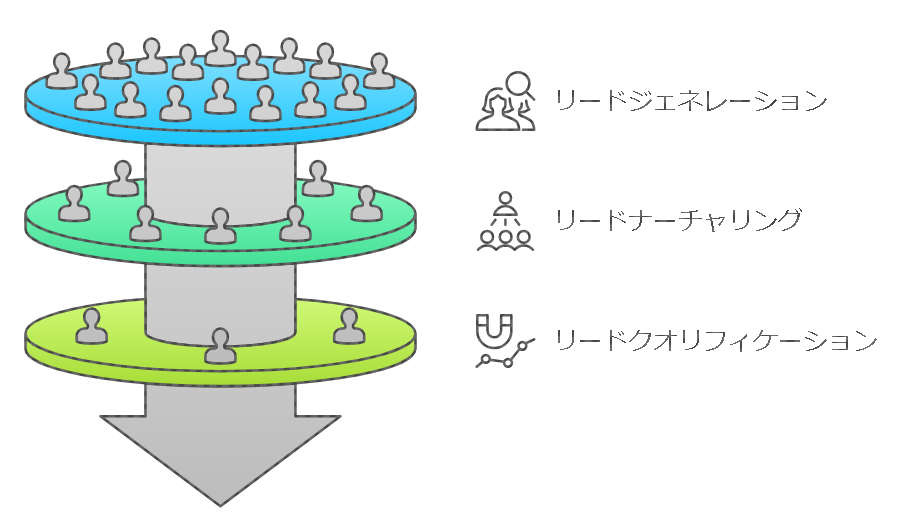

1.リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

見込み顧客を獲得することを「リードジェネレーション」と言います。BtoBリード獲得の最前線であるリードジェネレーションでは、SEO対策を施したランディングページや、SNS広告のターゲティング精度向上が鍵となります。

とくに、ホワイトペーパー提供型LPやオンラインセミナー登録フォームは、高品質リード獲得のための定石です。リードジェネレーションは、展示会での名刺交換に加え、AIチャットボットを活用した24時間問い合わせ受付など、デジタルチャネルの多様化が進んでいます。

2.リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

リードジェネレーションで獲得した見込み顧客を、リードナーチャリングによって育成しましょう。この段階では、契約するか迷っているリードに働きかけ、購買意欲を高めていきます。リードナーチャリングの具体的な手法はこの記事の後半で詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

3.リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)

リードクオリフィケーションは、リードナーチャリングで育成したリードの中から、受注確度の高い顧客を選別するプロセスです。顧客の選別後、営業部門へバトンを渡します。

BANT基準(予算/決裁権/ニーズ/導入時期)に基づく選別プロセスでは、リードスコアリングアルゴリズムが重要な役割を果たします。機械学習をつかって、リードの「成約可能性」と「優先順位」を数値化します。受注見込みの高い顧客に絞って営業を行うことで、効率的に受注へ繋げることができます。

リードナーチャリングが重視される理由

近年、BtoBマーケティングではリードナーチャリングが非常に重視されています。その理由を見ていきましょう。

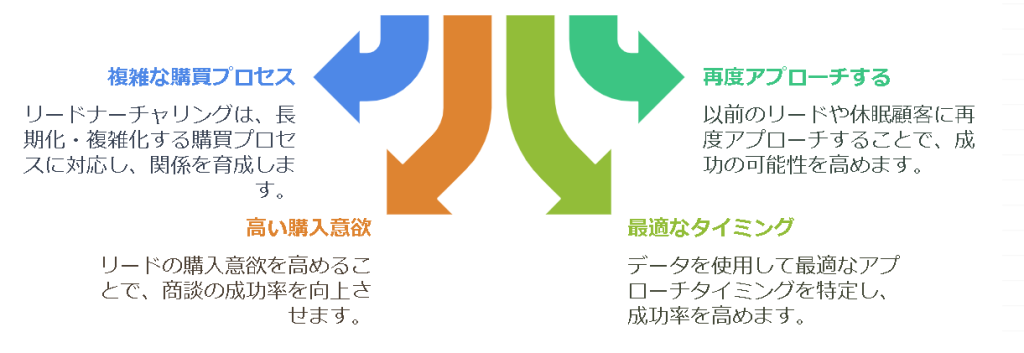

顧客の購買プロセスが長期化・複雑化しているため

インターネットとモバイルデバイスの普及により、いつでもどこでも大量の情報を得られるようになりました。企業担当者も商品・サービスを発注する前に、比較・検討するケースが増えています。そのため購入までの検討期間が長くなり、そのプロセスも複雑化しているのです。こうした購買プロセスの変化に合わせ、リードナーチャリングによって顧客とコミュニケーションを取り、関係を育成する必要性が出てきました。

検討中の顧客や休眠顧客にアプローチするため

リードの中には、以前商談をした時に失注してしまった顧客や、受注見込みが低く放置されている休眠顧客も含まれます。こうした顧客に再アプローチを図ることで、休眠状態にあったリードを再度育成し、最終的な受注に結びつける可能性を高めることができます。競合との差別化の鍵は、このような積極的なリード再活性化にあります。

受注確度の高い顧客にアプローチするため

リードナーチャリングは、顧客の興味・関心を段階的に引き上げ、受注確度の高いリードへと昇華させる重要なプロセスです。

データ解析に基づいたスコアリングにより、購買意欲の強い顧客を精査し、営業部門との連携によって、効率的かつ戦略的なフォローアップが可能となります。短期的な成果だけでなく、長期的な顧客関係の構築に寄与するこのプロセスは、プロのマーケターにとって必須の施策と言えます。

受注されやすいタイミングで再アプローチするため

専用ツールを使うと、リードの行動履歴や関心度などを可視化できます。関心や需要が高まったタイミングでアプローチすることで、受注に繋げやすくなるでしょう。このタイミングを見極めることは、リードナーチャリングにおいてとても重要です。

リードナーチャリングの具体的な方法8選

ここでは、リードナーチャリングでよく活用される手法を具体的に解説します。

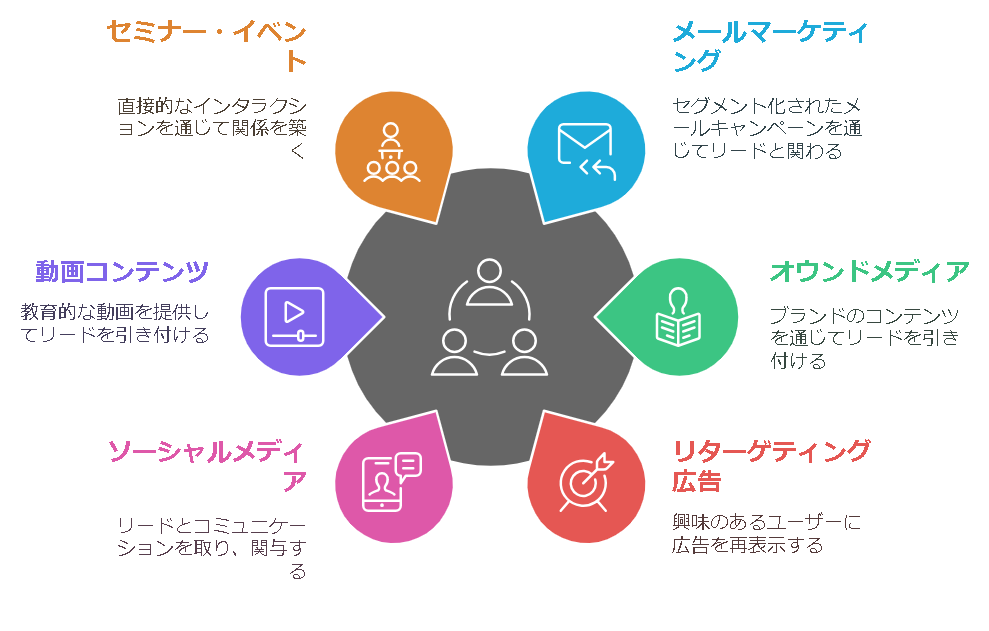

メール

獲得したリードに対し、メールでコンテンツを配信する手法です。リードナーチャリングで配信するメールには、メールマガジンやステップメール、セグメントメールがあります。

ステップメールとは、顧客の検討段階に応じて、段階的に配信するメールのことです。セグメントメールとは、特定の条件で顧客を絞り込んで配信するメールを指します。

リードナーチャリングのメールには、商品を売り込む内容だけでなく、顧客にとって役立つ情報を盛り込むように意識しましょう。

オウンドメディア

自社が運営するオウンドメディアは、自由度の高い内容を発信できることが魅力です。リードが求めている情報を積極的に発信することで、検索エンジンから休眠顧客を呼び戻せる可能性があります。

商品・サービスの活用法を紹介することで、アップセル・クロスセルを増やすことも可能です。

リターゲティング広告

リターゲティング広告とは、自社のWebサイトにアクセスしたことがあるユーザーに対し、再度広告を表示する手法です。自社商品・サービスに興味を持っている人に絞り、効果的にアプローチできます。

SNS

SNSは今やBtoCマーケティングに欠かせない手法ですが、BtoBにおけるリードナーチャリングでも大いに活躍します。

SNSを通じてリードと接点を持つと、より近い距離でコミュニケーションを取ることができます。SNSは手軽に投稿できることも魅力です。投稿頻度を上げれば、自社に興味を持ってもらえる確率も上がります。

動画コンテンツ

YouTubeなどに投稿される動画コンテンツも、BtoBのものが増えてきました。動画コンテンツでは、商品の使い方など、文章や画像だけでは分かりにくい内容を伝えることができます。

また、チャンネル登録者とSNS感覚でコミュニケーションを取ったり、動画によるリターゲティング広告を打ったりすることも可能です。

セミナー・イベント

Webを通じた他の手法と比べて、セミナーや展示会などのイベントではリードと直接コミュニケーションを取れるという特徴があります。

わざわざ足を運んでくれた顧客は、受注確度が高いと言えます。参加者にはメールマガジンの受信やSNSのフォローなどを促し、顧客育成を続けましょう。

LPO/EFO

リードナーチャリングでは、LPOやEFOといった各種最適化の取り組みも必要です。

LPO(Landing Page Optimization)は「ランディングページ最適化」を意味します。ランディングページのデザインや内容を工夫することで、コンバージョン率向上を目指します。

EFO(Entry Form Optimization)とは「エントリーフォーム最適化」のことです。お問い合わせや資料請求などのフォームを改善して、ユーザーの入力ストレスを軽減し、コンバージョン率を高めましょう。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(マーケティングオートメーション)ツールとは、リードのインターネット上での行動履歴を基に、顧客管理やコンテンツ配信を自動化するツールのことです。

より効率的にリードナーチャリングを行うため、ぜひMAツールを活用してください。

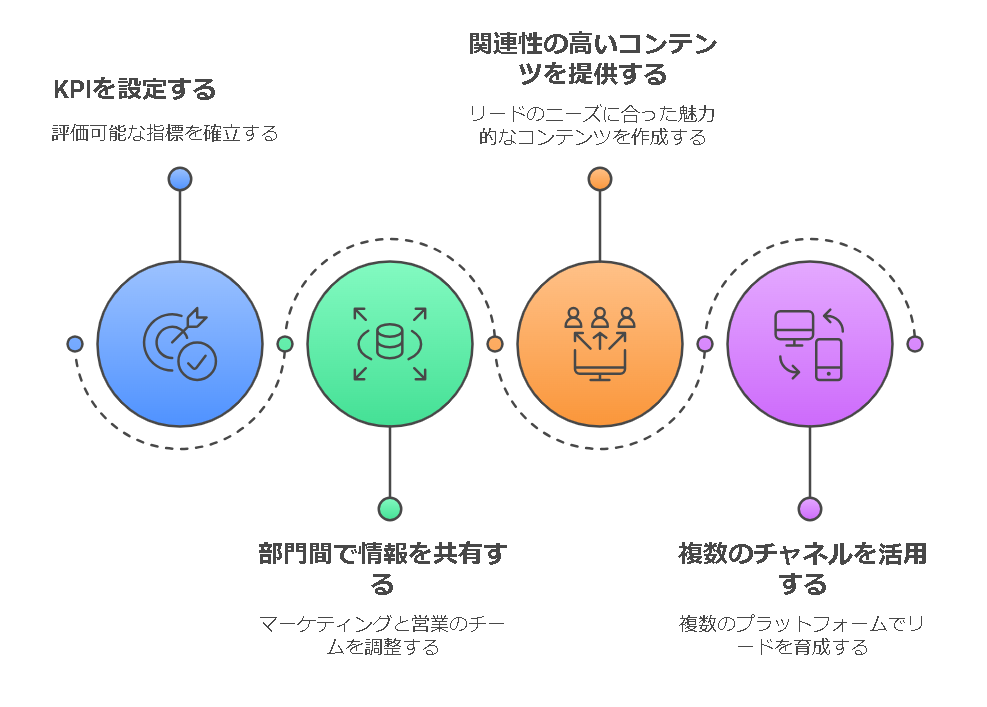

リードナーチャリングを成功させるポイント

リードナーチャリングを成功させるためには、いくつかのポイントがあります。一つずつ見ていきましょう。

適切なKPIを設定する

リードナーチャリングを行う際は、数値で客観的に評価できるKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。KPIを設定すると、目標が明確になるだけでなく、効果も測定しやすくなります。

KPIの項目には、メール開封率やクリック率、記事のPV数、コンバージョン率、成約率などがあります。これらの項目について効果を測定し、PDCAを回して改善していきましょう。

営業など他部門と情報を共有する

通常、リードナーチャリングはマーケティング部門が行います。リードナーチャリングによって顧客を育成した後は、営業部門へトスアップをするでしょう。受注率を高めるためには、マーケティング部門と営業部門が連携し、顧客の情報を共有することが重要です。

例えば、リード獲得の経路や、リードが持つ課題などの情報が必要とされます。情報共有のためにMAツールなどを活用しましょう。

関連性の高いコンテンツを提供する

メールやオウンドメディアなどで提供するコンテンツは、リードに興味を持ってもらえる内容でなければなりません。リードの業種や課題と関連性の高いコンテンツを作成しましょう。「自社の商品・サービスを活用すれば課題を解決できる」と伝えることが重要です。

複数のチャネルを活用する

リードナーチャリングは、複数のチャネルを併用することでより効果が高まります。例えば、以下のような方法が挙げられます。

- オウンドメディア内に作成した記事をメールマガジンで配信する

- SNSからオウンドメディアへ誘導する

- セミナー・イベントで自社SNSのフォローを促す

その際、全てのチャネルにおいて一貫したメッセージを伝えることで、自社への信頼性を高めることができます。

リードナーチャリングを成功させるポイント

リードナーチャリングを成功に導くためには、以下のポイントが欠かせません。まず、適切なKPIを設定し、メール開封率、クリック率、サイトPV数、コンバージョン率、成約率など、数値化可能な指標をもとにPDCAサイクルを迅速に回すことが基本です。

さらに、マーケティング部門と営業部門が連携し、各リードの属性や課題、購買ヒストリーを共有することで、シームレスな顧客体験を実現することが求められます。

また、各チャネルで提供するコンテンツは、顧客の業界やニーズに合わせてパーソナライズされることで、顧客との強固な信頼関係を構築することが可能です。こうした取り組みは、長期的なブランド価値の創出と共に、最終的な成約率向上に直結します。

まとめ

BtoBマーケティングにおいて、近年重視されているリードナーチャリング。顧客のニーズを把握し、適切なタイミングでコンテンツを提供すると、マーケティング効果を高めることができます。

しかし、リードナーチャリングに力を入れている企業はまだ少なく、正しい取り組み方が分からないといったケースも多く見られます。そこでおすすめしたいのが、BtoBマーケティングの経験豊富なプロに任せることです。

この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら!

ポスト

ポスト シェア

シェア