【2025年最新】DMCAとは?デジタル時代の著作権保護とマーケティングへの影響

デジタルコンテンツがあふれる現代、著作権の取り扱いは企業の信頼性やブランディングに直結する重要なテーマです。特にウェブサイトやSNS、動画配信などでコンテンツを活用するマーケティング担当者にとって、「DMCA(デジタルミレニアム著作権法)」の理解は必須といえます。

本記事では、DMCAの基本的な定義から実務での使い方、企業が取るべき対応までをわかりやすく解説します。

目次

DMCAの定義と役割

DMCAとは何か?

DMCA(Digital Millennium Copyright Act)は、1998年にアメリカで制定された著作権保護に関する法律です。インターネット上の著作権侵害に対応するための枠組みを整備し、特にウェブサービス事業者やプラットフォームに対し、侵害コンテンツへの対応手順を明確に定めています。

なぜDMCAが重要なのか?

DMCAは、著作権者が自らの権利を守る手段であると同時に、ウェブサイト運営者やSNSプラットフォームが法的リスクから逃れるための「セーフハーバー(安全港)」規定としても機能します。正しい対応を行えば、プラットフォーム自体が損害賠償責任を問われることを回避できます。

DMCAと関連用語との違い・併用パターン

著作権(Copyright)との違い

DMCAは著作権の侵害に対応するための「法律・手続き」の枠組みであり、著作権そのものとは異なります。

フェアユースとの関係

DMCAでは「フェアユース」の主張が異議申し立ての根拠として使われますが、判断はケースバイケースで、米国法に基づくため日本国内では通用しない点に注意が必要です。

サードパーティコンテンツとの関係

広告や動画で他社のコンテンツを使う際、DMCA違反になる可能性があるため、ライセンス契約や使用許諾が必要です。

DMCAの目的と活用シーン

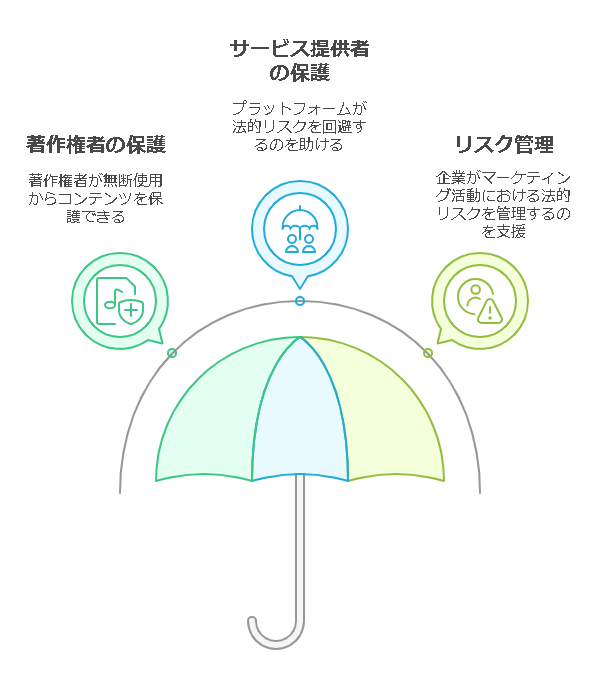

著作権者の保護

画像・動画・音楽・文章など、デジタルコンテンツの無断転載やコピーを発見した著作権者が、対象サービスに対して削除を求める仕組みが整っています。

サービス提供者の法的保護

たとえばYouTubeやX(旧Twitter)、Instagramなどのプラットフォームは、ユーザーの投稿によって著作権侵害が行われる可能性があります。DMCAの手順に則って対応すれば、サービス提供者は訴訟リスクを回避できます。

マーケティング施策のリスク管理

企業のキャンペーンサイトやSNS運用において、知らずに他人の著作物を使ってしまうケースがあります。その際、DMCA違反と判断されると、サイトが停止されたり、法的対応が必要になったりするリスクが生じます。

DMCAの構成要素と特徴

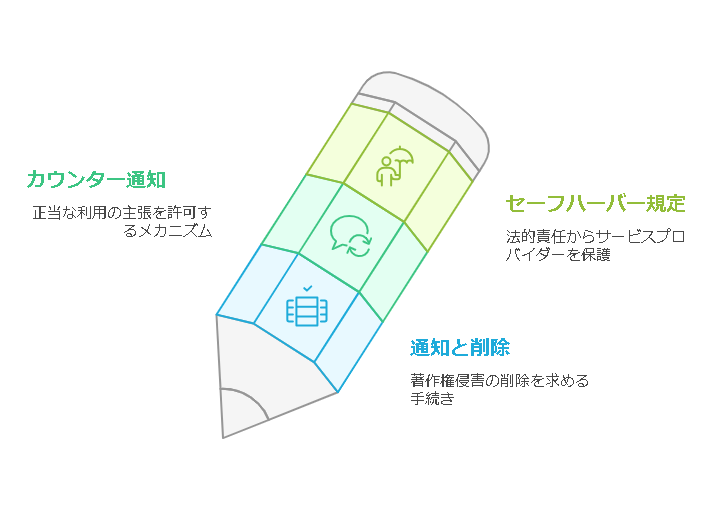

通知と削除

DMCAの中核をなすのがこの手続きです。著作権侵害を発見した場合、権利者はプラットフォーム運営者に対して「DMCAテイクダウン通知」を提出し、該当コンテンツの削除を求めることができます。

カウンター通知制度

削除された側がフェアユースなどを根拠に正当性を主張する場合、異議申し立て(カウンター通知)を提出することが可能です。この場合、一定期間内に権利者側が正式な法的手続きに移行しない限り、コンテンツは再公開されます。

セーフハーバー規定

サービス提供者がDMCAに定められた手順を正しく踏むことで、損害賠償責任を免れることができます。これにより、プラットフォームは自由なユーザー投稿を許可しつつも、一定の法的リスクを回避できます。

実務での使い方・対応方法

著作権侵害を発見した場合の対応

- 証拠を保存する(スクリーンショット、URLなど)

- 対象のプラットフォームの「DMCA通知フォーム」へアクセス

- 必要情報(自身の連絡先、侵害された著作物、該当URLなど)を記載し提出

自社コンテンツが削除された場合

- 正当な使用である場合は、カウンター通知を提出

- フェアユースやパブリックドメインの主張が可能なケースを精査

- 法務部門と連携し、対応の是非を判断する

DMCA対応の最適化ポイント

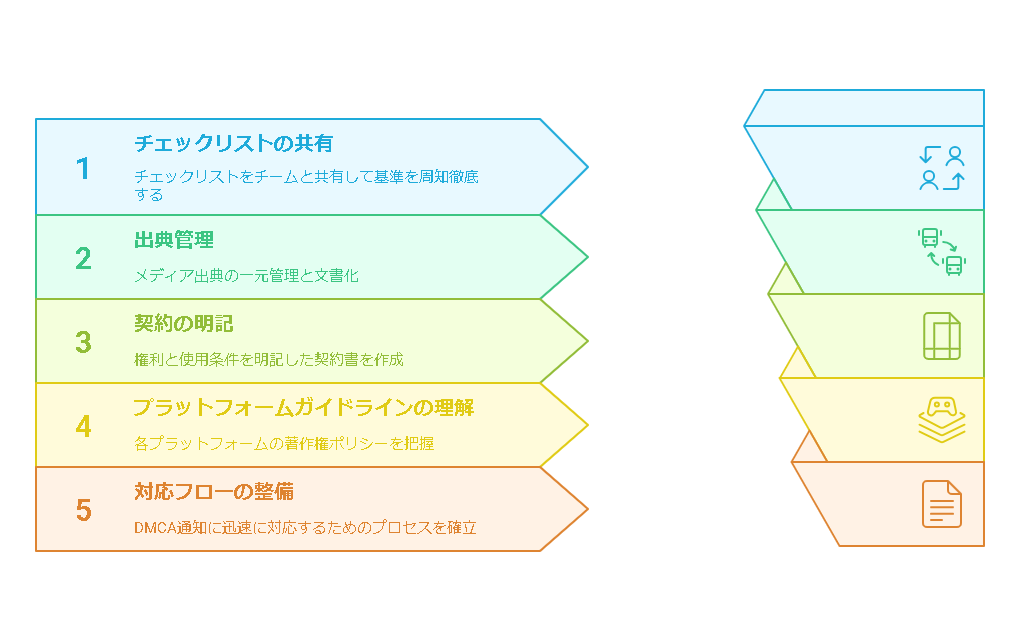

著作権チェックリストの整備と社内共有

著作権侵害を防ぐためには、マーケティング担当者や制作チームが守るべき基準を明文化することが重要です。例えば、素材の使用元の確認項目や、社内外のクリエイターが遵守すべきガイドラインを盛り込んだチェックリストを作成し、全員に共有しましょう。新人教育や外注時のブリーフィングにも活用でき、組織全体のコンプライアンス強化につながります。

使用する画像・動画の出典管理

フリー素材や商用利用可能なデータベースを活用する場合でも、使用条件やクレジット表記の有無は必ず確認する必要があります。また、自社で購入した有料素材や撮影データについても、いつ・どこから取得したものかを台帳やクラウドで一元管理すると、万が一トラブルがあった際にもスムーズに対応できます。

外注制作物の権利確認と契約明記

外部クリエイターや制作会社にコンテンツ制作を依頼する場合、著作権の帰属や使用範囲について契約書に明記しておくことが重要です。「成果物の著作権は自社に帰属する」「納品物は他社コンテンツを無断で使用していないことを保証する」など、基本的な契約文言を定型化しておくことで、法務対応の工数も削減できます。

各プラットフォームのガイドライン把握

SNSや動画プラットフォームごとに、著作権に関するポリシーや対応フローは異なります。たとえば、YouTubeはContent IDという独自の識別システムを持ち、InstagramやXではDMCA申請フォームが別に設けられています。投稿する前に、それぞれのポリシーを一読し、自社のルールに落とし込むことで、不要なリスクを回避できます。

万が一のDMCA通知に備えた対応フローの整備

DMCA違反の通知が届いた場合、どの部署が対応するのか、誰が責任者か、法務確認は必要かといった判断が迅速にできるように、社内フローを明確にしておきましょう。初動の遅れが被害の拡大やブランド毀損につながるため、「通知受領から72時間以内に対応開始」といったルールを設定するのが有効です。

マーケティング戦略との関係と数値目標への落とし込み方

著作権リスクの管理は、マーケティング活動全体の「信頼性維持」に直結します。

例えば、SNSでのキャンペーンで著作権侵害が発生すれば、ブランドイメージの失墜やアカウント停止につながるリスクがあります。これは、KPIである「フォロワー数」「投稿リーチ数」「CV数」などの指標に直接的な悪影響を及ぼします。

逆に、著作権意識が高く、正しいコンテンツ運用がなされているアカウントは、信頼性が高まり、エンゲージメントやシェア率の向上につながります。

まとめ

DMCAは、デジタルコンテンツが主戦場となる現代のマーケティングにおいて、避けて通れない著作権保護の重要な枠組みです。著作権侵害を未然に防ぎ、プラットフォームやブランドの信頼性を守るためには、DMCAの基本と運用方法をマーケティング担当者が理解し、社内ルールとして整備する必要があります。

DMCAを正しく活用することで、企業は安心してクリエイティブなマーケティング活動を展開できるようになります。

この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら

ポスト

ポスト シェア

シェア