【2025年最新】サイト内検索とは?ユーザー体験とCVRを劇的に高める仕組み

Webサイトを訪れたとき、「知りたい情報がすぐに見つかればいいのに」と思ったことはないでしょうか。そんなときに活躍するのが「サイト内検索」です。この機能は単なる便利なツールにとどまらず、ユーザーの満足度を高め、売上にも直結する重要な要素です。本記事では、サイト内検索の基本から導入方法までを幅広く解説します。企業サイト、ECサイト、オウンドメディアなど、どのタイプのサイトでも参考になる内容です。

サイト内検索の定義と基本概念

サイト内検索とは、特定のWebサイト内でユーザーがキーワードを使って情報を検索できる機能のことを指します。検索窓に入力されたキーワードに基づいて、該当するページやコンテンツを一覧表示する仕組みです。この機能を活用することで、ユーザーは大量の情報から必要なコンテンツを迅速に見つけることができ、利便性が大幅に向上します。特にページ数やカテゴリ数が多いECサイトやポータルサイト、コーポレートサイトでは必須ともいえる機能です。

サイト内検索の仕組み

Webサイトに設置された検索窓の利用

多くのWebサイトでは、画面上部やサイドに検索窓(検索ボックス)が標準機能として設置されています。これはユーザーが任意のキーワードを入力し、該当するページや商品情報へ素早くアクセスするためのインターフェースです。

サイト運営者の立場から見ると、この検索窓は「ユーザーとサイトの情報資産をつなぐゲートウェイ」として機能します。ナビゲーションだけでは拾いきれないユーザーの細かなニーズや目的を可視化し、サイトの利用価値を最大化する手段となります。

とくに商品数が多いECサイトや、情報量の多いメディアでは、ユーザーがトップページから階層をたどる導線だけでは不十分なケースが多く、検索窓の有無が離脱率やCVRに直結します。設置自体はシンプルな施策ですが、その活用と運用次第で大きな成果を生む「売上に直結するUX改善策」ともいえます。

検索精度を高める運用のポイント

検索窓を設置しただけでは、十分な効果は期待できません。ユーザーが本当に求めている情報に的確にたどり着けるよう、検索精度を高めるための運用改善が求められます。代表的なポイントは以下の通りです。

- 表記ゆれ(例:「スマホ」⇔「スマートフォン」)や同義語の統一

- 商品コードや型番、SKUなどの検索にも対応

- キーワード入力時のサジェスト機能の導入

- 検索結果の並び順(関連度・人気順など)の最適化

- ユーザーの過去の検索履歴や行動に基づくパーソナライズ

こうした改善により、ユーザーは「欲しい情報にすぐたどり着ける」という体験を得ることができ、結果的にコンバージョンやサイト滞在時間の向上が期待できます。特にECサイトでは、検索精度の高さが売上に直結する要素となるため、運用開始後のチューニングも含めた継続的な改善が重要です。

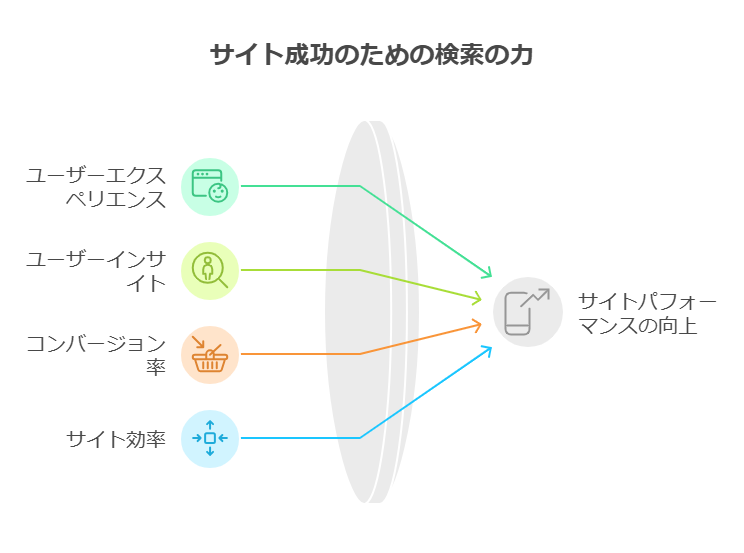

サイト内検索を導入するメリット

ユーザーの利便性向上

サイト内検索の最大のメリットのひとつは、ユーザーが探している情報に素早くアクセスできる点です。例えば、ECサイトで「黒のスニーカー」と検索したいユーザーが、トップページから「靴」→「スニーカー」→「色で絞り込み」など、複数ステップを踏む必要がある場合、途中で離脱する可能性があります。しかし、サイト内検索が設置されていれば、「黒 スニーカー」と検索するだけで関連商品をすぐに一覧で確認でき、時間的ストレスが大幅に軽減されます。結果として、ユーザーの満足度や再訪率の向上にもつながります。

検索キーワードからニーズを把握できる

ユーザーが入力した検索キーワードは、その時点での「関心の高い情報」や「解決したい悩み」を表しています。たとえば、オウンドメディアで「問い合わせ方法」といったキーワードが多く検索されている場合、既存のナビゲーションだけでは不十分である可能性があります。このように、検索ログを定期的に分析することで、「ユーザーが本当に知りたいこと」と「現状のサイト構造とのズレ」が可視化できます。結果として、FAQの追加や導線の改善、新たなコンテンツの企画など、戦略的な対応が可能になります。

コンバージョン率(CVR)の向上

検索を活用して目的の情報に素早く辿り着いたユーザーは、商品購入や資料請求、会員登録などのアクションを起こしやすくなります。実際、ある大手ECサイトでは、検索を使って商品ページに訪れたユーザーのCVRが、通常のブラウズユーザーと比べて1.5倍以上高いという結果が報告されています。また、検索結果にレビュー情報や在庫の有無、価格などを併記することで、比較検討の手間が減り、意思決定のスピードが向上します。ユーザーの「買いたい気持ち」を逃さず、スムーズにゴールへ誘導できるのが、サイト内検索の大きな強みです。

サイト運営・改善の効率化

検索ログやクリックデータを活用することで、サイトの改善作業を定量的に行うことができます。たとえば、「検索結果に表示されているのにクリック率が極端に低いページ」があれば、そのページのタイトルやメタディスクリプション、コンテンツ内容がユーザーの期待とずれている可能性が高いと判断できます。また、「検索しても結果が出ないワード」が頻出している場合、それはコンテンツが不足しているシグナルです。このようなデータをもとに、具体的な改善施策—新規ページの作成、ナビゲーションの再構成、SEOワードの見直しなどを効率的に進めることが可能になります。

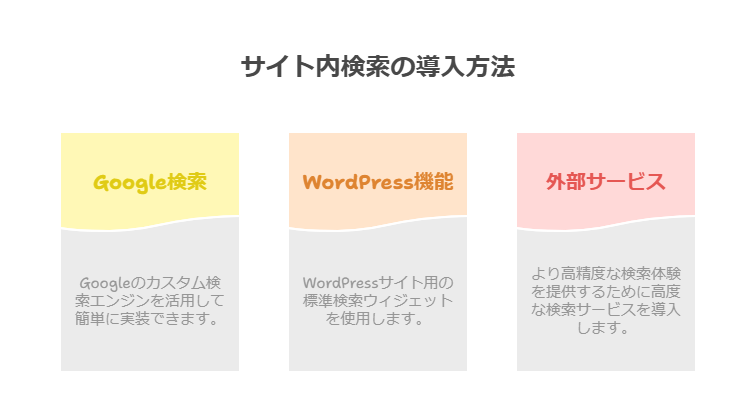

サイト内検索の導入方法

Googleカスタム検索の活用

Googleが提供する「カスタム検索エンジン」を活用すれば、比較的簡単にサイト内検索を導入できます。無料プランでも基本的な検索機能は利用可能で、導入コストを抑えたい場合に有効です。

WordPressの標準機能を活用

WordPressで構築されたWebサイトでは、検索ウィジェットが標準で用意されており、管理画面から簡単に追加・設定が可能です。また、テーマによっては検索結果の表示スタイルをカスタマイズすることもできます。

高機能な外部サービスを導入

以下のような企業向けの検索サービスを利用することで、より高精度な検索体験を提供できます。

- 検索ログ分析機能

- 同義語・表記ゆれ対応

- レコメンド表示

- 絞り込みフィルター

- 高速なインデックス処理

これらは月額費用が発生する場合が多いですが、大規模サイトやECサイトには導入メリットが大きいです。

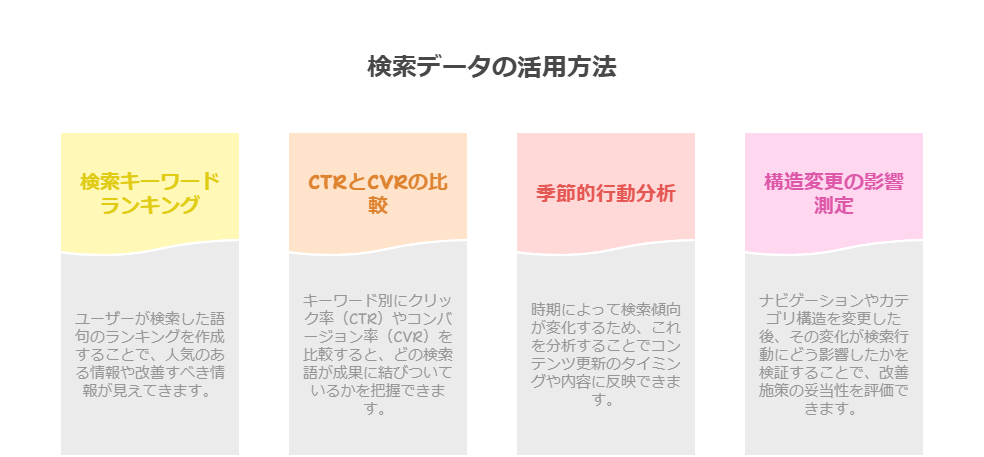

サイト内検索データの活用方法

検索キーワードランキングの作成

ユーザーが検索した語句のランキングを作成することで、人気のある情報や改善すべき情報が見えてきます。ランキング上位にあるが、該当ページがない場合はコンテンツの追加が有効です。

検索語ごとのCTRやCVRの比較

キーワード別にクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)を比較すると、どの検索語が成果に結びついているかを把握できます。

季節やトレンドに応じた検索行動の変化を分析

時期によって検索傾向が変化するため、これを分析することでコンテンツ更新のタイミングや内容に反映できます。

サイト構造変更の影響を測定

ナビゲーションやカテゴリ構造を変更した後、その変化が検索行動にどう影響したかを検証することで、改善施策の妥当性を評価できます。

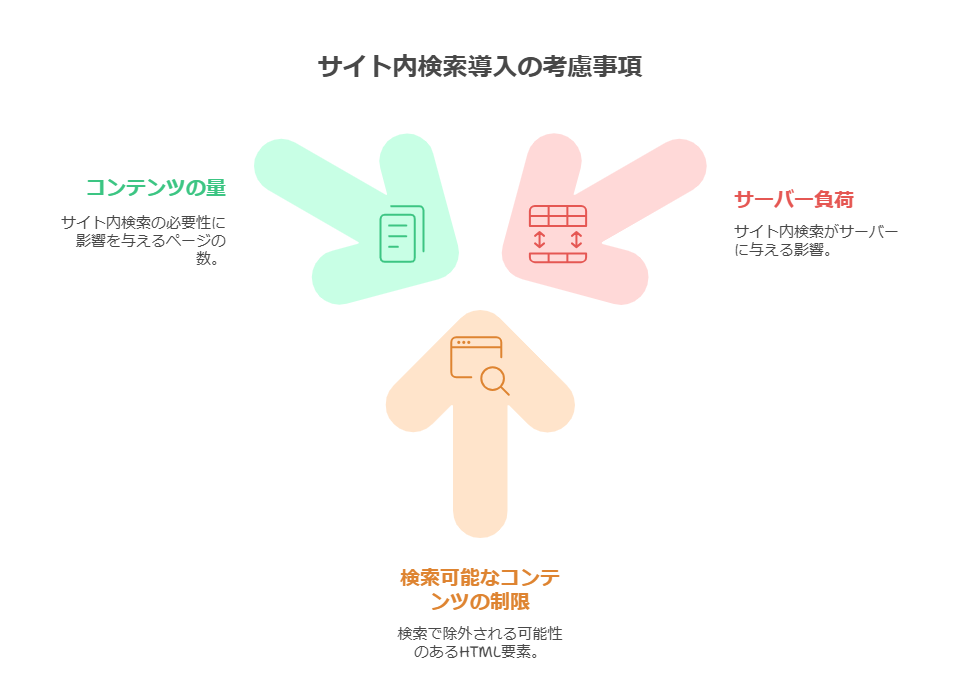

サイト内検索導入時の注意点

サーバーへの負荷を事前に確認する必要がある

サイト内検索は、キーワードに応じて多くのページを一括で処理するため、サーバーに一定の負荷がかかります。とくにアクセスが集中するタイミングでは、表示速度が低下する恐れがあるため、導入前にシステム環境を確認しておくことが重要です。

HTMLソースに含まれるテキストまでは検索できない場合がある

検索機能は基本的に、ユーザーに表示されているテキストを対象としています。そのため、HTML内のコメントや非表示要素、JavaScriptで後から読み込まれる情報は検索対象外になることがあります。表示内容とのズレに注意が必要です。

コンテンツ量が少ないサイトでは機能が活きない可能性がある

ページ数が限られているサイトや、内容がシンプルな構成のサイトでは、検索機能の必要性が低くなります。導入しても使われないケースもあるため、自社サイトの規模や目的に応じて導入を検討しましょう。

まとめ

サイト内検索は、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、運営者にとってもコンテンツ戦略を強化するための武器となります。単なる検索ツールと捉えず、ユーザー体験を向上させる「マーケティング施策の一環」として捉えることが重要です。適切な設計と分析のサイクルを取り入れることで、CVR向上やサイト滞在時間の延長といった成果を得ることができるでしょう。

検索順位、実は“技術的な設定ミス”で落としていませんか?

- 正しく設定しているつもりでも、多くの人が間違えている項目とは?

- SEO評価に影響する“見えない落とし穴”も意外と多い…

- 実は“1カ所の改善だけで順位が上がった”事例も

プロが教える、“テクニカルSEOを整える基本のチェックポイント”を聞いてみませんか?もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら

ポスト

ポスト シェア

シェア